[책의 향기] 백패(합격증서)

생원·진사 되는 일 하늘 별따기...노비·전답 떼어주며 합격 축하

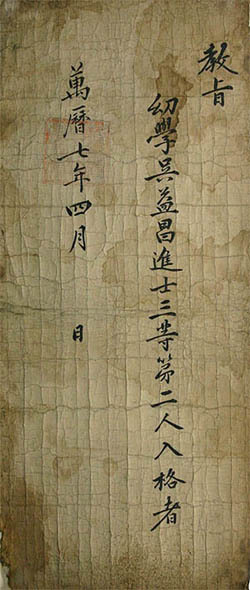

TV 사극이나 역사소설 등에서 많이 보고 읽은 때문인지는 모르겠으나 김생원이나 이진사라는 말이 그리 낯설지는 않다. 그러나 그 생원과 진사들이 조선시대에 어느 정도의 사회적 지위를 누렸는 지에 대해서는 아직 잘 모르고 있는 게 사실이다. 오익창(吳益昌)의 진사시 합격증서를 실마리로 하여 이 문제를 풀어나가기로 하자. 전라도 무장에 살았던 오익창은 그의 나이 23세 되던 1579년(선조 12)에 진사시에 응시하여 3등 제2인, 즉 100명 중 32번째의 성적으로 합격하여 국왕으로부터 백패(白牌)를 받았다. 백패는 흰 종이에 합격자의 간단한 인적사항과 순위가 적혀 있는 합격증서로, 문과와 무과의 급제자에게 수여하였던 붉은 색 종이의 홍패(紅牌)와는 그 색깔이 달랐다.

오익창의 홀어머니 이씨는 노비와 전답을 떼어주면서 그의 진사시 합격을 축하해 주었는데, 이때 작성한 별급문서가 오늘날까지도 남아 있다. 그로부터 훨씬 뒤의 일이기는 하지만, 오익창 자신도 1624년(인조 2) 손자인 오첨경이 생원시에 합격하자 그에게 역시 노비와 전답을 떼어주었다. 이때에는 오첨경의 장모도 사위에게 노비와 전답을 주면서 합격을 축하하였다. 물론 문과의 급제와 비교할 바가 못되겠지만 이처럼 생원진사시에 합격했다는 것만으로도 당사자에게는 물론, 그 가족으로서도 크나큰 경사였다. 그러나 오익창이 곧바로 관리가 된 것은 아니다. 생원진사시가 관리 임용제와 직결되는 제도는 아니었기 때문이다. 그는 42세 때인 1598년(선조 31)에야 전라도 제원 찰방에 임명되어 비로서 벼슬길에 나아갔다. 여기에는 정유재란 때 이순신을 도와 한산섬에서 왜적을 물리치는데 공을 세운 점이 크게 작용하였다.

생원진사시는 원래 그 합격자에게 조선의 국립대학인 성균관에 입학할 자격을 부여하기 위하여 실시된 시험이었다. 그러나 성균관의 운영이 부실하여 생원과 진사들 중에서 성균관에 입학하는 사람은 그리 많지 않았기 때문에 시험을 설치한 본래의 의의는 뒤에 가서는 사실상 상실하였다. 그럼에도 불구하고 이 시험은 조선왕조가 망할 때까지 문과와 함께 계속 실시되었으며, 그것도 후기에 갈수록 더욱더 자주 실시되고 더욱더 많이 뽑는 방향으로 계속되었다. 특히 조선 말기에 실시된 생원진사시의 응시자들 가운데에는 고령자가 많았다. 예컨대 1874년(고종 11)에 실시된 생원진사시에서는 80세 이상이라는 이유로 초시(1차시험)의 합격만으로 생원 진사가 된 사람이 75명이나 되었다. 이 가운데 최고령 합격자는 95세였다. 이 때의 합격자가 모두 275명이었다는 점을 고려할 때 고령의 응시자들이 얼마나 많았을 것인지는 상상하기 어렵지 않다.

이들 응시자들에게는 시험에 합격하여 백패를 얻는다는 것이, 그리하여 김생원이니 이진사니 하는 호칭을 얻게 된다는 것이 소중한 인생 목표의 하나가 되었다. 그들은 이를 달성하기 위하여 거의 한평생을 바치다시피 하였다. 생원 또는 진사야말로 학자로서의 공인된 지위를 확보하는 동시에 혼탁한 관계에 몸을 담지 않고 깨끗한 선비로서의 위신을 누릴 수 있는 가장 좋은 길이었기 때문이다. 뛰어난 학행과 충절로 인하여 사후 80년이 채 못되어 죽산사에 제향되기까지 하였던 오익창의 삶은 조선시대의 생원 진사가 어떤 사람이었는가를 생각하는데 우리에게 많은 시사를 준다.

/유호석 전북대박물관 전임연구원

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.