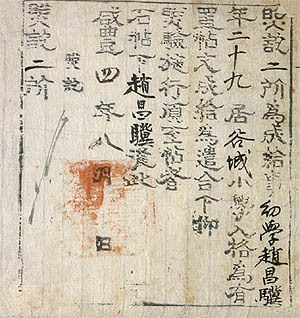

[책의 향기] 조흘첩(照訖帖)

조선시대 과거 응시 자격증

옛날에 조금 살았다 싶은, 양반임을 자랑스럽게 증명해보는 고문서 중에 대표적인 것이 교지(敎旨)이다. 교지란 임금이 내린 문서라는 뜻을 갖는 것으로 주변에서 쉽게 볼 수 있는 것은 과거시험 합격증과 관직임용장이다. 특히 과거시험 합격장은 과거 답안지와 함께 집안에서 소중하게 보관해 온 대표적인 고문서이다.

조선시대 시험이라는 시스템을 통해서 관리를 선발하는 과거는 대부분의 양반들이 갖고 있던 삶의 목표이기도 했다. 물론 꼭 과거를 통해서만 관리가 될 수 있었던 것은 아니었지만 조선시대 전 기간 동안 과거는 엘리트를 선발하는 통로로서 확고한 지위를 점하고 있었던 것만큼은 자명한 사실이다.

조선시대 과거는 소과ㆍ문과ㆍ무과ㆍ잡과의 네 종류가 있으며 시험주기에 따라 정기시와 부정기시의 구분이 있었다. 정기시는 쥐띠, 토끼띠, 말띠, 닭띠의 해에 치루어지는 식년시를 말하며, 기타 증광시, 별시, 알성시, 정시, 춘당대시 등은 부정기시험에 해당한다. 식년시와 증광시의 경우 네 종류의 과거가 다 열리는 반면, 나머지 부정기시험은 문과와 무과만이 열렸다. 따라서 과거시험에 응시하고자 하는 사람은 시험의 종류와 시행주기에 따라서 만만의 준비를 하지 않으면 안 되었다.

과거라는 정규적은 코스를 밟아서 관리가 되고자 했던 양반이 맨 처음에 보아야 하는 것은 소과에 응시할 수 있는 자격을 얻는 것이었다. 생원과 진사를 뽑는 소과에 응시하기 위해서는 과거시험이 열리는 장소에 무조건 가면 되는 것이 아니었다. 시험장에 입장하기 위해서는 필히 제시해야 하는 것이 있었는데, 그것은 내가 소과에 응시할 능력이 있음을 증명해주는 조흘첩이라는 문서였다. ‘조흘(照訖)’은 대조필ㆍ확인필이라는 의미로 과거를 보기 전에 과거 응시에 결격사유가 없는 자인지를 확인하고, ≪소학≫을 시험보아 응시할 수 있는 실력이 있다는 것을 증명하는 것이다. 과거시험장에 입장하는 수험생들은 들어갈 때는 물론 나올 때에도 조흘첩을 제시해야 했으며, 시험 중에도 소지 여부를 검열받기도 했다. 허위 문서를 소지하거나 조흘첩이 없는 자는 면제 받았던 군역을 지도록 할 정도로 엄격하게 관리되었다.

1854년(철종 5) 8월에 전라도 곡성현에 살고 있던 29세의 조창기 역시 과거시험을 보기 위해서 ≪소학≫ 테스트를 받고 성균관으로 부터 조흘첩을 받았다. 조흘첩을 받기 위해서는 4등급 중 3등급에 해당하는 ‘조(粗)’ 이상의 성적을 받아야 했다. 말하자면 과거에 응시하기 위해서는 최소한의 능력을 가지고 있어야 한다는 것이다. 뿐만 아니라 글공부도 하지 않은 시정잡배들이 함부로 조흘첩을 받기 위해 응시했다가 잘못 읽거나 글의 뜻을 이해하지 못해 ‘불통(不通)’을 받을 경우에도 처벌을 감수해야 했으니, 시험을 대하는 것도 소홀히 할 수 없는 노릇이었다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.