[책의 향기] 소지

소 잡기 위해 수령의 허가 필요

미국산 소고기 수입과 판매를 둘러싼 논쟁이 뜨거운 요즘이다. 국내 축산농가를 보호하고, 국민건강을 지켜야 한다는 입장과 값싼 소고기의 수입과 판매를 주장하는 입장이 좁혀지지 않는 것 같다.

지금은 '소'가 '고기'라는 말과 어울려 더 친숙하지만 '농자천하지대본(農者天下之大本)'의 시대를 살았던 조선시대에, 소는 '고기덩이'에 불과한 것이 아니라 농삿일에 없어서는 안될, 한 집에 사는 식구 같은 대접을 받기도 하는 존재였다. 그래서 '생구(生口)'라고 부르기도 했다.

나라 살림에서도 소나 말은 매우 중요하였다. 때문에 고려 공민왕 때에는 홍건적의 침입으로 거의 멸살된 소와 말을 보호하기 위해 '금살도감(禁殺都監)'을 설치하여 소나 말의 도살 등과 관련된 일을 관장하게 했다.

조선시대에 들어서도 '농우(農牛)'를 보호하기 위해 소 잡는 백정을 도성 안 90리 이내 들어오지 못하게 했고, 사복시(司僕侍) 같은 기관을 통해서 '분양우(分養牛)' 등을 위탁하여 기르게도 했다. 이렇듯 소는 개인 뿐만 아니라 나라에서도 관심과 보호를 받았던 가축이었다. 이런 소를 만약 몰래 도살하기라도 하면『대명률』의 '재살우마조(宰殺牛馬條)'에 따라 곤장 100대에 처해졌고, 밀도살자 1명을 체포한 사람에게는 면포 14필을 준다는 포상규정도 마련되어 있었다. 때문에 조선시대 소를 잡는 일은, 그것이 개인의 소유라 할지라도, 관에 허락을 받아야만 가능했다.

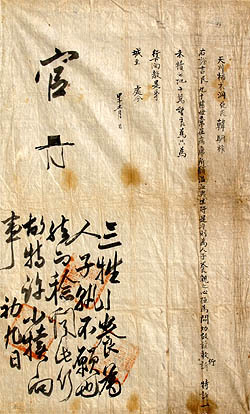

이번에 소개할 고문서는 그런 귀중한 소를 어머니를 위해 잡을 수 있도록 해달라는 내용의 소지이다. 전라도 장수군 천천면 감나무골에 살았던 한경조(韓?祚)는 갑자년 12월에 수령에게 소지를 제출하였다. 한경조에게는 병석에 있는 어머니가 계셨는데, 어느 날 소의 온혈(溫血)과 생간(生肝)을 먹고 싶다고 했다. 구십 노모가 어쩌면 살아서 마지막일 지도 모를 소원을 하니 아들된 자로 어찌 두고 볼 수만 있었겠는가? 한경조는 수령에게 소지를 올려 한 살배기 송아지를 잡게 해달라고 요청한다.

이에 수령은 '삼생(三牲)' 즉 소?양?돼지 세 가지 희생을 갖춘 좋은 음식으로 부모를 봉양하고 싶은 마음은 누구에게든 있는 것이라면서 특별히 작은 송아지를 잡을 수 있도록 허락하였다. 밀도살을 국법으로 금지하고 있었기 때문에 한경조는 도살을 허락받는 절차를 거쳐 송아지를 잡아서 어머니에게 드렸던 것이다. 아마도 귀하디 귀한 어린 송아지 고기를 맛본, 한경조의 구십 노모는 아들의 효성에 감복하여 병석에서 일어났을 지도 모른다.

율곡 이이는 평생 소고기를 먹지 않았다고 한다. 살아서 사람들을 위해 실컷 일만 한 소를 죽어서 고기마저 먹는 것이 어질지 않은 일이라고 생각했기 때문이라고 한다. 요즘의 소는 '고기'로 가공되기 위해 사육되는 제품에 불과해지기는 했지만 그래도 한 때 목숨을 지녔던 존재에 대한 측은지심(惻隱之心)을 잠시라도 지녀야 되지 않나 하는 생각이 든다.

/이선아(한국고전문화연구원 상임연구원)

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.