[책의 향기] 혼의존록(婚儀存錄) - 자신 혼례 준비하기

가을하면 떠올리는 것은 무엇이 있을까? 연령대 별로 약간의 차이를 보이겠지만 결혼 연령대에 있는 사람들이나 그 연령대의 자식들 둔 사람들에게 먼저 떠오르는 것은 '결혼시즌‘일 것이다. 아울러 솔솔 나가는 축하금의 무게도 무시할 수만은 없는 가을의 언어이다.

결혼, 흔히들 두 사람이 만나는 것이 아니라 두 집안이 만나는 것이라 해서 전통적으로 결혼이 가지는 사회적 의미를 부여해 왔던 우리나라에서는 그 만큼의 폐단도 양산되고 있다. 예단을 가지고 행복해야 할 만남이 파경으로 이어지는 것은 물론이고 아들을 장가보내려면 키가 몇 개여야 하고, 딸을 보내려면 얼마가 든다는 등 결혼식이 온통 ‘돈’의 문제로만 인식되기도 한다. 두 사람의 사랑은 낭만이 되어버리고 결혼식은 경제논리에 던져진 현실이 되어 버렸다.

어쨌든 혼인에 대한 고금의 차이는 명확하다. 요즘에 비한다면 옛날의 혼인은 도덕적인 면이 있다. 서로의 혼인 의사를 묻는 의혼(議婚), 혼인 날짜를 정하는 납채(納采), 예물을 보내는 납폐(納幣), 혼례를 올리는 친영(親迎)의 네 단계의 절차는 독립적 객체로서의 혼인 당사자 의견이 종종 무시될 수 있다는 점에서 사회적 강압으로 비쳐칠 수 있지만 혼인이 가지는 성스러움을 지킬 수 있는 통과의례이기도 하다.

그렇지만 옛 사람들에게 있어서도 혼인은 장례만큼은 아닐지라도 ‘돈’걱정을 하지 않을 수 없었다. 왕씨 성을 가진 지방의 한 양반이 둘째 아들 재섭을 산동 대평에 살던 홍씨 가문의 딸과 결혼하면서 작성한 문서를 보면, 지방의 양반이 아들 혼례를 위해 무엇을 준비하고 있었고, 얼마만큼의 돈이 들어가는지를 알 수 있다.

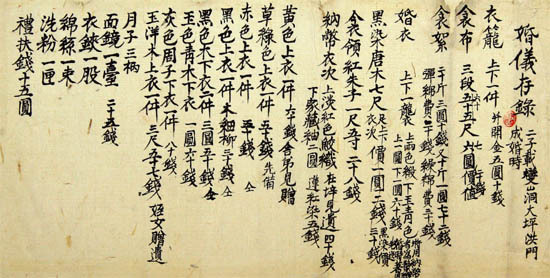

왕재섭의 결혼을 위해 신부측에 건내 줄 혼수물목을 적어놓은 혼의존록(婚儀存錄)을 보면, 혼수물목과 수량 및 구입 비용 등이 자세히 기록되어 있다. 옷장을 포함해서 혼례에 사용할 각종 의복과 거울, 가위, 면사, 목면 등이 빼곡히 정리되어 있다. 이 물목에는 당시 여러 정황 등이 상세히 기록되어 있는데, 혼의(婚衣) 아래에 ‘장차 납폐로 쓰기 위해 미리 재봉을 해서 혼인시 착용하도록 먼저 보낸다’라고 쓰여 있으며, 옥양목 상의 아래에는 ‘질녀가 보내준 것이다’라고 적혀 있다.

이러한 물목은 아들을 혼인시키기 위해 준비해야 할 것들과 소요 비용을 정리해 놓은 것이다. 이 물목에는 납폐로 보낼 물건들도 포함되어 있고, 혼례시에 사용될 것들도 함께 들어가 있다. 요즘처럼 축의금 내역만을 달랑 남겨 놓는 혼례식 기록들에 비한다면 무척이나 자세한 부분들이다. 전통혼례에는 많은 문서들이 작성된다. 혼인의사를 확인하는 허혼문서와 신랑집에서 신랑의 사주단자 동봉해서 혼례일을 청하는 납채문, 신부댁에서 혼인의 날짜를 정해 보내는 연길, 신랑집에서 예단과 함께 보내는 혼서지 등이 그것이다. 청첩장 한통만이 남는 현대 결혼식에 이러한 문화적 전통을 되살려 보는 것은 어떨까? 굳이 한문일 필요도 없이 한글로 정중하게 혼인을 청하고 허락하고 혼례식에 이르는 기록들이 더욱 두 사람의 결혼생활을 공고히 해 주지는 않을까?

/홍성덕(전북대박물관 학예연구사)

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.