[책의 향기] 새 밑 새해 선물에 담긴 정 '편지(簡札)'

망할 놈(?)의 인터넷 때문인지 연말이면 당연히 하던 고민이 하나 없어져 버렸다. 성탄절이 25일이니 성탄절 카드를 보내는 것이나 새해를 맞이하는 연하장을 보내는 것이나 이제는 하나 만들어서 죽~ 인터넷 주소창을 연결해서 버튼 하나면 끝나니 말이다. 고등학교 때면 성탄절을 겸해서 카드를 사다가 손으로 직접 그려서 보냈던 기억이 있는데, 언제부터인가 인쇄된 성탄카드나 연하장을 보낼 곳을 손꼽아 세어 사고 일일이 안부를 묻는 글을 써 넣었던 듯한데, 그런 정성이 담긴 카드와 연하장을 보낸 것이 언제이었을까 싶다.

사실 한 해의 끝은 곧 새로운 해의 시작이니 굳이 끝과 시작이랄 것도 없는 영속의 시간이다. 그럼에도 한 해를 정리하고 새로운 해를 맞이하는 것은 차곡 차곡 쌓여져 가는 나이 만큼이나 그 폭도 깊이도 더해진다.

연하장의 시초가 15세기 독일에서 시작된 것으로 나와있는 데, 그것은 인쇄용 연하장의 시초일 뿐이다. 사람이 해와 달을 나누어 달력이라는 것을 만들었을 때부터 새해를 맞이하여 안부를 묻는 연하편지는 당연히 있었을 것이다. 그렇다면 연하장의 시초는 그보다 훨씬 세월을 거슬러 올라가야 마땅할 것이다. 우리나라 옛 사람들은 어떠하였을까?

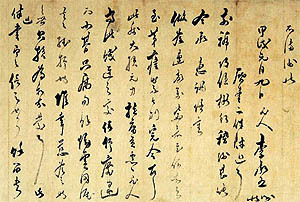

새해는 출발이고, 새로운 생명의 탄생을 예고하는 또 하나의 자연 순환고리이다. 따라서 새해라 함은 몸과 마음을 정갈히하고 주위 사람들에게 안부를 여쭈며 아울러 조그마한 선물을 보내는 것이 예의였다. 연하장이라는 인쇄된 매체를 이용하는 연하장은 아닐지라도 조선시대 사람들 역시 새 밑이나 새해에 들면 편지를 보내 안부를 묻곤 하였다.

1874년(고종 11)년 1월 9일 이승오라는 사람은 자신이 병이 들어 크게 기운이 떨어졌다고 하면서 새해에 들어 몹시도 보고 싶다는 글과 함께 달력 2통을 선물로 함께 보내었다. 달력을 보내는 것은 조선시대에 있어서 귀한 선물이었다. 매년 그 해의 달력을 간행해서 배포했었기 때문에 세월이 어떻게 흐르는지 농사를 언제 어떻게 지어야 할 지 등에 대한 다양한 정보를 달력이 가지고 있기 때문이다. 인쇄매체가 그리 많이 발달하지 않았던 시대 달력은 고마운 선물이었다. 60-70년대까지만 해도 매년 인쇄되어 돌아 다니는 정치인의 한 장짜리 달력이 귀하게 대접받고, 매일 매일 뜯어 낼 수 있었던 일일 달력은 귀한 몸처럼 화장실에서 사용되었다. 때로는 일기장으로 때로는 메모장으로 숱한 생명력을 가진 달력은 이렇듯 새해에 연하편지에 담아 보내는 정이었다.

지금도 연말이면 누가 달력을 주지 않나? 달력의 인쇄량이 그해의 경기를 대변할 정도이니, 예나 지금이나 변함없는 가치를 지니고 있다. 그저 달력 하나 달랑 보내는 정성에 몇자 적어 동봉하면 그안에 담긴 정을 느낄 수 있지 않을까?

/홍성덕(전북대박물관 학예연구사)

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.