[책의 향기] 문안단자

조선시대에도 이모티콘 있었으니

오빠와 아저씨의 구분 중에 하나가 문자를 보냈을 때 문자로 답하면 오빠이고 전화를 하면 아저씨라고 한다. 하지만 워낙 핸드폰의 사용이 보편화하였기에 문자만으로 오빠와 아저씨를 구분하는 것은 어쩌면 구시대적 나눔법이다. 환갑을 넘긴 어머니로부터 문자를 받고 있는 필자이니 말이다. 하지만 이모티콘의 사용은 구분자가 될 수 있을 법하다.

이모티콘는 감정을 뜻하는 ‘이모션(emotion)’과 ‘아이콘(icon)’의 합성어로, 1980년대 초 미국의 카네기멜론대학 학생이 컴퓨터 자판을 이용해 ‘:-’이라는 부호를 사용하면서 보급되기 시작하였다고 한다. 사이버 공간의 독특한 언어로 자리매김하고 있는 이모티콘은 감정과 의사전달의 간결성에 있다. 비쥬얼한 세대는 굳이 글과 음성이 아닌 기호만으로도 자신이 전달하고자 하는 의사와 자신만의 감정을 충분히 공유할 수 있기 때문이다. 그렇다고 이모티콘이 상형문자시대로의 회귀는 아닐 것이다. 시대의 공감대 속에 놓인 자들의 전유물로서 생긴 무문의 언어인 셈이다.

조선시대에 굳이 이모티콘이라고 하기까지는 다소 억지스러운 감이 있지만, 아주 간편한 의사전달의 문서가 있었다. 문안단자(問安單子)라 불리는 이 문서는 단 두 글자만 사용한다. 밑도 끝도 없이 2자의 한자를 사용하고 발신일과 발신자만을 기록한 것이다.

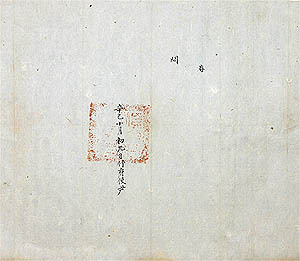

위 문서는 1881년 10월 9일 순천부사 윤아무개가 순천부 월등면에 사는 장만열이라는 사람에게 보낸 문안단자이다. 편지로 보내어진 이 문서에는 ‘존문(存問)’이라는 두 글자를 쓰고 ‘신사년 10월 초 9일 행부사 윤’이라고만 쓰여 있다. “문안 여쭈옵니다” 쯤으로 해석할 수 있는 이 편지의 크기는 가로·세로 30cm 정도이고, 종이 크기에 비해 글씨가 작은 것도 이 문서의 특징이다. 글씨가 작은 것은 대체로 아랫사람이 윗사람에게 보낼 때 나타나는 특징 중의 하나이다. 즉 문안단자는 특별안 일을 알리거나 상의하기 위해 보내어지지 않고 편지와 방문이외에는 특별한 수단이 없던 시대에 문안인사를 드리는 이모티콘이었던 셈이다.

다소 상투적인 면모를 보이고 있기는 하지만, 문안단자는 ‘안부를 전해달라’는 전언에 비해 편지로 정성을 담아 보냈다는 점에서 조선시대 선비들의 은은한 정이 배어있는 것이다. 무언가 알리거나 상의할 일이 있거나 할 때 써야만 하는 것이 편지라는 강박관념으로부터 자유로울 수 있다면, 언어훼손의 주범으로 몰리는 이모티콘의 언저리에 ‘존문’이라는 두 글자로 안부를 묻는 센스를 가져보면 어떨까?

/홍성덕(전북대박물관 학예연구사)

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.