[책의 향기] 각 고을 관직명 기록한 '관안(官案)'

행정기관에라도 가 본적이 있는 사람이라면, 조직도라는 것을 구경해 본 적이 있을 것이다. 최고 책임자를 비롯해서 주요 간부진들에 대한 부서명과 명단이 기록되어 있다. 기관이 크면 클수록 조직도 역시 커지게 된다. 그리고 직원들의 명단은 전화번호부라는 책자로 인쇄되어 공무원들에게 배포된다. 전화번호부에는 부서별 직원들의 이름과 사무실 및 핸드폰의 전화번호가 적혀있고, 이는 때로 개인정보를 모으는 사람들에게 더할 나위 없는 훌륭한 정보를 제공해주게 된다.

행정기관에서 조직도를 만들고 전화번호를 만드는 것은 직원들 개개인의 부서별 배치현황을 알기 위한 것이라기 보다는 다분히 편의적인 발상에서 기인된 것으로, 말하자면 쉽게 연락할 수 있는 번호를 알 수 있도록 하기 위한 것이다. 때문에 조직도는 대체로 공무원의 책상 유리 밑에 장식품처럼 깔려져 있는 것이다. 그럼에도 조직도는 꽤 유용한 기본 정보 매체이다. 한 기관의 부서가 어떻게 구성되어 있는지, 각 부서별 계층 구조는 어떻게 이루어져 있는지를 일목요연하게 알 수 있기 때문이다. 어느 부서의 명령 계통라인에 있는 사람들이 누구인지를 알 수 있기에 업무를 추진할 때 부여되는 편리성은 두 말할 나위가 없다. 아울러 누가 어디에 배치되어 있는지를 외우고 다닐 수 없기에 조직도는 행정기관에서 인사발령이 날 때마다 매번 새롭게 제작된다.

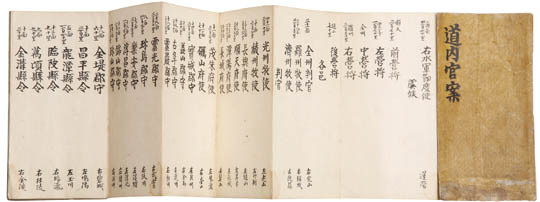

조선시대 역시 예외는 아니었다. 전라도의 경우 53개 읍에 수령들이 임명되었기 때문에 도단위에서 각 고을 관할해야 했던 감영에서 위와 같은 조직도는 필요한 문서이었다. 굳이 문서의 양식이 규정되어 있는 것은 아니지만 대체로 '관안(官案)'이라는 명칭을 불리운 문서가 바로 그것이다. 관안에는 감영에 근무하는 각 관원들의 명단과 각 고을의 명칭 관직명 성명 등이 기록되어 있으며 부채살처럼 접혀져 있는 소책자로 제작되기도 하고 일반적인 크기로 만들어지기도 한다.

이번에 소개할 관안은 '도내관안(道內官案)'으로 18세기 전라도의 관원명부에 해당하는 것이다. 각 고을의 수령 이름은 적혀 있지 않지만 관직명의 상단에는 거리를 표기하고 아래에는 좌도 인지 우도인지를 적고 그 밑에 지역명의 별칭을 병기하고 있다. 손바닥 안에 들어갈 정도의 책이라 하여 '수진본'으로 분류되는 이 책은 휴대용 관원 명부인 셈이다. 관찰사의 주된 임무는 수령들이 자기가 맡은 고을을 잘 다스리는지를 파악하는 데에 있었다. 그 치적을 조사해서 중앙에 보고해야 했던 관찰사에게 이러한 관원명부는 필수적인 휴대물품이었을지 모른다. 아울러 지방으로부터 보고되는 공문에 지역명과 관직명만 있을 뿐 보내는 수령의 이름이 기록되어 있지 않았던 조선시대의 공문서의 특성상 도대체 문서를 올린 수령이 누구인지를 알려면 이와 같은 관원명부가 작성되지 않을 수 없었을 것이다.

/홍성덕(전북대박물관학예연구사)

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.