[책의 향기] 명문(明文)

토지종류·가격·거간 등 매매내용, 문서 뒷면에 기록

조사를 다니다 보면, 장롱 속 깊은 곳에 잘 보관하고 있는 문서들을 볼 때가 있다. 한지로 잘 싸서 보관하는 경우도 있고, 문서 주머니를 만들어서 넣어두기도 하고 때로는 각종 선물 상자들을 이용해 차곡 차곡 보관하고 있다. 이들 문서들의 대부분은 관련 자료들을 함께 묶어 놓는데 이는 매매문서와 등기관련 서류들이다. 등기제도가 만들어진 이후에 반드시 이들 문서는 한 꾸러미로 보존 관리되게 된다. 과거에 그래도 재산을 조금이라도 가지고 있는 집안에는 반드시 이런 문서꾸러미들이 있기 마련이다.

이에 반해 조선시대에는 토지매매문서들이 등기문서인 입안과 한 꾸러미를 이루고 있지 않은 경우들이 많다. 등기제도가 법적 강제력을 가지고 있지 않았기 때문으로 생각된다. 그러면 조선시대 토지매매문서를 작성한 사람들이 어떻게 그러한 문서들을 관리했을까? 토지 매매는 어떻게 이루어졌을까? 토지를 팔고자 하는 사람과 사고자 하는 사람들을 연결해주는 부동산 중개인의 존재는 있었을까?

일제강점기 때에 작성된 토지조사참고서를 보면 "지방에서 토지의 매매 또는 교환 등의 경우에 중개자는 ... 보통은 이것을 직업적으로 삼는 사람은 없다. 다만 친척, 知人 등이 호의적으로 중개자로서의 수고를 하던가 또는 小作人 舍音 등이 권리의 이전 후에도 계속적으로 해당 토지의 小作人 또는 舍音이 되려는 바람으로 당사자 쌍방의 사이에 서서 이것을 주선하는 것에 지나지 않는다."라고 해서 중개를 하는 사람들이 있었음을 알 수 있다. 전문적인 중개업자가 있었던 것은 아니고 소작인이나 사음 등이 거래를 성사시키고 그 대가로 자신이 경작할 수 있도록 하려 했던 것이다.

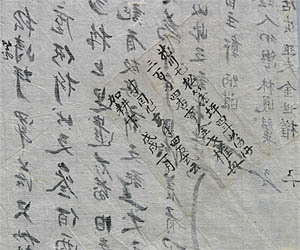

이런 상황이 토지매매문서에 기록되기도 하였는데, 주로 매매 내용을 기록한 부분이 아닌 문서의 뒷면에 적혀 있는 사례를 볼 수 있다. 매매문서의 뒷면에 쓰여져 있는 내용은 대체로 매매토지의 종류, 소재지, 매매가격 등이 기본이며 이외에 '흥성(興成)', '거간(居間)' '성어(成語)' 등이 단어가 보이고 있다. 1898년 정병호가 작성한 매매문서의 뒷면을 보면 "용천면 송농평 4두락을 가격 4백냥에 사앵정에 사는 김세권이 흥성하였고, 매년 4섬으로 그 땅을 짓게 였다. 무술년 2월"이라 쓰여 있다. 여기에서 흥성은 '흥정'과 같은 말로 물건을 사고 팔기 위해 의논하거나, 거래를 성사시킨 사람을 의미한다. 즉 매매 중개인을 의미하는 말로 '거간'이라고도 하였다. '성어(成語)'는 중개수수료를 말하는 데 위 문서를 보면 정병호로부터 땅을 산 사람은 거래를 성사시킨 김세권에게 그 대가로 구입한 논을 매년 4섬에 경작하도록 허락하고 있다.

김세권은 정병호가 팔려는 땅을 소개한 대가로 소작할 수 있는 권리를 얻은 것이다. 쌀직불금의 문제가 고스란히 소작농들 처럼 없고 힘든 사람들의 피해로 드러나는 것들을 보면, 땅주인과 소작, 그리고 쌀직불금의 아이러니칼 한 관계를 생각하게 한다.

/홍성덕(전북대박물관 학예사)

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.