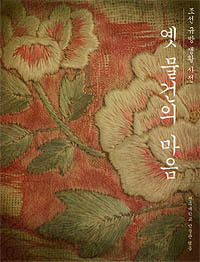

[책의 향기] 전주대학교 박물관 '옛 물건의 마음' 펴내

100여점 조선규방문화 유물 아름다움과 의미 소개

'규방은 조선 여성들의 유배지가 아니다. 그곳은 그녀들의 작업실이고 실험실이며 치유처였다. 분리되고 폐쇄된 여자의 공간에 머물 것을 강요받았을 때에도 조선의 부녀자들은 '살아있기'를 멈추지 않았다.' (「옛 물건의 마음」 p66)

조선시대 여성들의 아틀리에였던 규방의 명품들을 한눈에 아우른다. 전주대박물관이 박유신 전주대 교수가 평생 수집한 전통 복식과 장식품, 규방과 주방에서 쓰던 생활소품 등 유물을 기증받아 문화기획자 조윤주씨의 글로 옮겨 「옛 물건의 마음」(전주대 박물관)을 출간했다.

전문 장인들이 내놓은 국보급 문화재들이 아닌 대다수가 평범한 여인의 손길로 만든 작품.

이 책은 '규방명품 20선' '조선의 빛깔' '소재와 쓰임' '문양과 기원' '열두폭 규방 이야기'로 구성, 규방문화의 이미지를 바꿔주는 명품 20개를 소개하고, 색과 쓰임새 등을 알기 쉽게 설명했다.

다산과 풍요를 상징하는 석류. 실패 양 끝에 이를 새긴 석류 조각 실패엔 절제의 미감이 드러난다.

물고기 껍질을 붙여 만든 안경집은 연속적인 무늬와 색상이 뛰어난 작품. 한때 깊은 바닷 속 어느 물고기 몸에서 바닷물과의 경계를 이루고 있었을 섬세한 가공처럼 느껴진다.

'조선의 빛깔'은 무엇이었을까. 자연의 색을 빌어와 의식주 전분에 때로는 화려하게, 때로는 소박하게 색이 덧입혀진 물건들이 소개된다. 어깨 부분에 네 가지 색깔의 색동과 흰 색 무명이 어우러진 삼회장 저고리는 새색시 나들이 옷. 시집갈 처자라면 100개는 만들어 일가친척들에게 선물했다는 알록달록한 골무까지 색의 아름다운 향연이 소개된다. 수수해진 복색의 거의 유일한 액세서리였던 노리개. 여인들은 여기에 방아다리나 투포, 도끼, 연밥 등과 같은 장식을 달아 복을 부르고 부귀를 누리며 아들을 낳길 바라는 마음을 담기도 했다.

조윤주씨는 "규방물건 중에는 어려운 한자는 커녕 글도 깨치지 못한 여인들이 대다수였지만, 정성과 소원을 담아 만든 물건들은 그 자체로 깊은 울림을 준다"며 "규방문화를 좀 더 친근하고 다가가기 쉽게 구성한 만큼 규방용품의 아름다움을 느껴볼 수 있기를 바란다"고 말했다.

조씨는 서울대와 서강대를 졸업, 「모던뽀이, 경성을 거닐다」「연애의 탄생」 등을 출간했으며, 현재 전통문화와 디자인, 음식과 치유를 주제로 한 공부와 출판 기획, 집필을 하고 있다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.