[④ 부안 기생 이매창과 인연을 맺었던 허균] 마음만으로 나눈 허균과 매창의 아름다운 사랑…詩로 남았네

시·거문고에 능했던 기생 매창 허균은 그녀의 매력에 반했다 하지만 매창은 정인 유희경이 있었다 / 부안 아전들은 매창이 죽고 60년 뒤 개암사에 남은 시들을 모아 책을 냈다 / 시인 신석정은 '부안 삼절'을 이매&

|

||

| ▲ 부안 변산 직소폭포. 부안 출신 시인 신석정은 ‘이매창, 유희경, 직소폭포’를 가리켜 ‘부안 삼절(扶安三絶)’이라 하였다. | ||

부안을 떠올리면 문득 아릿한 슬픔처럼 떠오르는 사람이 이매창이고, 이매창과 인연을 맺고 살았던 사람이 〈홍길동전〉을 지은 혁명가이자 문장가인 허균이다. 조선시대 대부분의 사대부들은 기행문에서 연회의 내용은 기록하지만, 기생에 대한 일이나 자세한 내용을 쓰지 않았다.

그래도 많이 남아 있는 글이 황진이에 대한 글이다. 하지만 황진이와 동시대를 살았던 사람들의 글에는 단 한 줄도 들어 있지 않다. 황진이의 스승이었던 서경덕(徐敬德)이나 황진이와 사랑을 나누었던 소세양(蘇世讓)의 문집, 어느 곳에도 황진이에 대한 글은 한 줄도 없다. 그것은 그 당시 사대부들이 황진이가 여자라는 것, 그리고 그들이 관기(官妓)였기 때문에 넣지 않았을 수도 있다. 다만 후대의 사람들 중 영의정을 지낸 한음 이덕형(李德馨)이 개성 유수로 가서 어린 시절 황진이를 직접 보았다는 어떤 노인의 이야기를 듣고 황진이에 대한 장문의 글을 남겼고, 유몽인과 백호 임제 등이 그에 대한 글을 썼을 뿐이다. 그 뒤, 허균의 글에 황진이에 대한 글과 이매창 그리고 다른 여러 기생들에 대한 이야기가 실려 있다. 솔직하고 순수하며 자유로운 영혼을 가졌던 허균은 기생과의 사이에 일어난 일도 숨기지 않고 사실대로 기록하였다.

△전운판관으로 가던 길에 이매창을 만나다

|

||

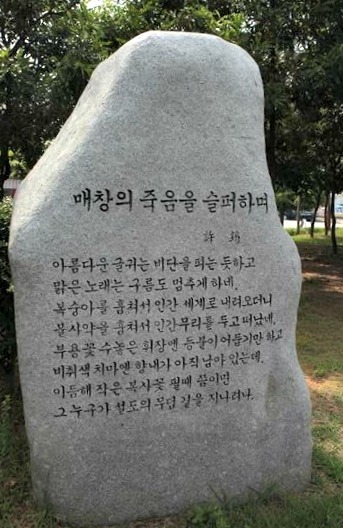

| ▲ 부안 매창공원 내 허균 시비. | ||

1601년 6월에 허균이 호남 지방의 전운 판관(轉運 判官:삼창의 양곡을 서울로 운반하는 직책)으로 임명 되었다. 허균 일행이 보령과 남포를 지나 전라도 만경에 이르렀고, 부안에 도착한 것은 7월 23일이었다.

이때 부안의 기생인 계생(이매창)을 만났다. 그때의 상황이 〈성소부부고〉의 ‘조관기행(漕官紀行)’에는 다음과 같이 실려 있다.

“23일(임자) 부안에 도착하니 비가 몹시 내려 머물기로 하였다. 고홍달(高弘達)이 인사를 왔다. 창기(倡妓) 계생(桂生)은 이옥여(李玉汝)의 정인(情人)이다. 거문고를 뜯으며 시를 읊는데 생김새는 시원치 않으나 재주와 정감이 있어 함께 이야기할 만하여 종일토록 술잔을 놓고 시를 읊으며 서로 화답하였다. 밤에는 계생의 조카를 침소에 들였으니 혐의를 피하기 위해서이다.”

위의 글을 보면 허균이 만난 이매창은 얼굴보다 문학과 사람을 끄는 매력이 있었던 여자였음을 알 수 있다. 그때부터 허균과 이매창의 인연이 시작되었다.

△조선의 3대 여류시인 이매창

|

||

| ▲ 이매창 시비. | ||

허난설헌(許蘭雪軒)·황진이(黃眞伊)와 더불어 조선의 3대 여류시인으로 알려져 있는 이매창(李梅窓은 선조 6년(1573)에 부안현의 아전이었던 이탕종(李湯從)의 서녀로 태어났다. 이름은 계유년에 태어났으므로 계생(桂生)이었고 매창은 호였다. 이매창은 서녀로 태어나 기생이 되었지만 얼굴은 예쁜 편이 아니었고 시와 글, 노래와 거문고 등이 능하여 사람들의 심금을 울렸다. 이매창과 교류를 나누었던 사람 중에 천민이었으나 훗날 임진왜란 당시 의병을 모집한 공로로 인해 천민에서 벗어났던 촌은 유희경(劉希慶)이 이매창의 연인이었다.

〈한경지략〉 ‘각동’조에 다음과 같은 글이 실려 있다.

“창덕궁 요금문(曜金門) 밖에 촌은(村隱) 유희경의 옛집이 있었다. 그 뜰이 후에 창덕궁의 담장 안으로 편입되어서 지금 창덕궁의 내각(內閣) 뒤뜰에 있는 오래된 전나무가 바로 유희경이 심은 것이라고 한다.”

또한 유희경이 지은 〈촌은집〉에도 그 당시 서울 장안에 손꼽히던 명소였던 침류대(枕流臺)의 정경이 그대로 실려 있다.

“장안 북촌(北村)에 정업원(淨業院)이 있는데, 궁벽하나 산이 가깝고 바위에서 나오는 맑은 샘물 한줄기가 골짜기 사이로 흐르므로 이 땅을 사서 살았다…”

유희경은 서민 출신의 풍류시인이었다. 그는 이곳 침류대에서 신흠, 권필, 임숙영. 이정구를 비롯한 당대의 문사들과 시를 주고받으며 지냈다. 이안눌, 차천로 등과 친교를 맺었던 그는 최대립, 박지화 등과 이곳 침류대에서 ‘풍월향도시회(風月香徒詩會)’를 가졌다.

유희경이 부안기생 이매창을 만난 것은 고경명이 주창해서 궐기한 의병에 참여하기 위해 광주로 내려가던 길이었다. 부안에서 아기 기생 이매창을 만나 시와 노래를 주고받으며 사랑이 싹텄다. 그때 유희경의 나이 48세였고, 이매창의 나이 스무 살 꽃다운 나이였다.

“소나무 잣나무는 아름다운 인연 맺고

생각하는 나의 정 바다처럼 깊건만

강남으로 오는 글월 끊기니

한밤중에 나 혼자 애가 타누나.”라는 이매창의 시에

“그대 집은 부안에 있고

나의 집은 서울에 있고,

그리워하면서 만나지 못하니

오동잎에 비 뿌리는 소리 애간장을 끊누나.”라는 시를 보냈다.

하지만 사랑했던 시절은 짧고 이별의 시간은 길어서 이매창은 슬프고도 아름다운 시를 남겼다.

이화우 흩날릴 제 울며 잡고 이별한 님

추풍낙엽(秋風落葉)에 저도 날 생각는지

천리(千里)에 외로운 꿈만 오락가락 하도다.

함열로 유배를 왔을 무렵 허균은 이매창을 자주 찾았고, 이 지역을 사랑했던 그는 아예 눌러 살고자 하였다.

허균은 생전에 수많은 여자들을 만났다. 그러나 진실로 사랑했던 여자는 첫 째 부인 김씨와 그리고 부안 기생 이매창이었을 것으로 추정된다. 허균과 매창은 육체적으로가 아닌 정신적으로 사랑과 우정을 나누었던 사이다. 이매창 역시 허균을 사랑하지 않은 것은 아니었지만 그에게는 정인(情人)이 있었기 때문에 그 이상의 관계는 이어가지 않았다.

△유희경과 이매창

|

||

| ▲ 부안군 부안읍 봉덕리 매창공원에 있는 이매창의 묘. | ||

허균의 〈성수시화〉에 유희경과 이매창에 대한 이야기가 실려 있다.

“유희경이란 자는 천례(賤隷)이다. 사람됨이 청수하고 신중하며 충심으로 주인을 섬시고 효성으로 어버이를 섬기니 사대부들의 그를 사랑하는 이가 많았으며, 시에 능해, 매우 순숙(純熟)했다. 젊었을 때 갈천 임훈(林薰)을 따라 광주에 있으면서 석천 임억령(林億齡)의 별장에 올라 그 누각에 전 사람이 써 놓은 ‘성(星)’자 운에 한하여

“댓잎은 아침에 이슬 따르고

솔가지엔 새벽에 별이 걸렸네.”라 하니, 양송천(梁松川:양응정의 호)이 이를 보고 극찬하였다.

부안의 창기 계생은 시에 솜씨가 있고, 노래와 거문고에도 뛰어났다. 어떤 태수가 그녀와 가깝게 지냈다. 나중 그 태수가 떠난 뒤에 읍인 들이 그를 사모하여 비를 새웠는데, 계생이 달밤에 그 비석 위에서 거문고를 타고 하소연하며 길게 노래했다. 이원형(李元亨)이란 자가 지나다가 이를 보고 시를 지었다.

“한 가락 요금(瑤琴)은 자고새를 원망하나

묵은 비(碑)는 말이 없고, 달만 덩실 외롭네.

현산(峴山)이라 그날 양호(羊祜)의 비석에도

눈물을 떨어뜨린 가인(佳人)이 있었던가”

라 하니, 당시 사람들이 이를 절창이라고 했다.

이원형은 우리 집에 드나드는 관객(館客)이었다. 어릴 적부터 나와 이여인과 함께 지냈던 까닭에 시를 할 줄 알았다. 다른 작품도 좋은 것이 있으며, 석주 권필이 그를 칭찬하고 좋아하였다.”

허균은 이 매창을 처음 만났을 때부터 항상 그만큼의 거리를 두고 지냈다. 가까운 듯 먼 듯 지내지만 그리운 마음을 간직하고 살던 허균이 1609년(기유년) 1월, 매창에게 편지 한통을 보냈다.

“아가씨는 보름날 저녁에 비파를 타며 산자고를 읊었다는데, 왜 한가하고 은밀한 곳에서 하지 않고, 바로 윤비(尹碑) 앞에서 하여 남의 허물 잡는 사람에게 들키고, 거사비(去思碑)를 시로 더럽히게 하였는가. 그것은 아가씨의 잘못인데, 비방이 내게로 돌아오니 억울하오. 요즘은 참선(參禪)은 하는가? 그리운 정이 간절하구료.”

그리고 그해 가을이 무르익어가는 9월에 다시 편지를 보냈다.

“봉래산(蓬萊山)의 가을이 한창 무르익었으리니, 돌아가려는 흥취가 도도하오.

아가씨는 반드시 성성옹(惺惺翁:그 자신을 말함)이 시골로 돌아오겠다는 약속을 어겼다고 웃을 걸세. 그 시절에 만약 한 생각이 잘못되었더라면 나와 아가씨의 사귐이 어떻게 10년 동안이나 그토록 다정할 수 있었겠는가.

이제 와서야 풍류객 진회해(秦淮海)는 진정한 사내가 아니고 망상(妄想)을 끊는 것이 몸과 마음에 유익한 줄을 알았을 것이오. 어느 때나 만나서 하고픈 말을 다할는지, 종이를 대하니 마음이 서글프오.”

허균은 그러나 그 편지를 보낸 뒤 다시는 이매창을 만날 수가 없었다. 이매창이 그 다음해인 1610년에 유명을 달리했기 때문이다.

마음과 몸으로 다 사랑을 나누는 것도 좋은 일일 것이다. 하지만 마음만으로 사랑하는 것도 얼마나 아름다운 일인가. 그런데 그토록 마음으로 지극한 정을 나누었던 이매창이 죽었다는 소식을 듣고 얼마나 가슴이 아팠겠는가. 허균은 〈계랑의 죽음을 슬퍼하다〉라는 시 한편을 지었다.

“계생은 부안 기생인데, 시에 능하고 글도 이해하며 또 노래와 거문고도 잘했다. 그러나 천성이 고고하고 개결하여 음탕한 것을 좋아하지 않았다. 나는 그 재주를 사랑하여 교분이 막역하였으며, 비록 담소하고 가까이 지냈지만 난(亂)의 경에는 미치지 않았기 때문에 오래 가도 변하지 않았다. 지금 그 죽음을 듣고 한 차례 눈물을 뿌리고서 율시 그 수를 지어 슬퍼한다.”

신묘한 글귀는 비단을 펼쳐 놓은 듯·(妙句堪璃錦)

청아한 노래는 가는 구름을 멈추게 하네·(淸歌解駐雲)

복숭아를 딴 죄로 인간 세상에 귀양 왔고·(偸桃來下界)

선약을 훔쳤던가 이승을 떠나다니·(竊藥去人群)

부용의 장막에 등불은 어둑하고·(燈暗芙蓉帳)

비취색 치마에 향내만 남았구려·(香殘翡翠裙)

명년이라 복사꽃 방긋방긋 피어날 제·(明年小桃發)

설도의 무덤을 어느 뉘 찾을는지·(誰過薛濤墳)

처절한 반첩호의 부채라·(凄絶班姬扉)

비량한 탁문군(卓文君)의 거문고로세·(悲凉卓女琴)

나는 꽃은 속절없이 한을 쌓아라·(飄花空積恨)

시든 난초 다만 마음 상할 뿐·(襄蕙只傷心)

봉래섬에 구름은 자취가 없고·(蓬島雲無迹)

한 바다에 달은 하마 잠기었다오·(滄溟月已沆)

다른 해 봄이 와도 소소의 집엔·(他年蘇小擇)

낡은 버들 그늘을 이루지 못했네·(殘柳不成陰)

허균은 그 당시 천대받던 기생도 동등한 인간으로 대우하였던 것이다. 이매창이 죽고 60여 년이 지난 후 부안의 아전들이 그의 시들을 모았고 그가 생존에 자주 찾았던 개암사(開巖寺)에서 남아 있는 시들을 모아 책을 펴냈다. 부안을 고향으로 두고 시작활동을 했던 시인 신석정(辛夕汀)은 이매창·유희경·직소폭포를 가리켜 송도삼절과 견주어 부안삼절이라고 불렀다. 그러나 다시 짓는다면 이매창, 허균, 직소폭포를 부안 삼절로 해도 무방할 것이다.

이매창이 사랑이 끊어질 것을 두려워하며 쓴 시 ‘취하신 님께(증취객:贈醉客)’를 읽으면 사람의 사랑이 얼마나 깊고도 슬픈 것인가를 느낄 때가 있다.

술 취한 님 비단 옷소매를 잡았네·(醉客執羅衫)

옷소매가 손 길 따라 찢어졌네·(羅衫隨手裂 )

비단 저고리 조금도 아까울 건 없지만·(不惜一羅衫)

다만 맺은 정이 끊어질까 두려워 그러네·(但恐恩情絶)

이매창도 가고 허균도 세월 속에 사라져 간 부안에 매창의 묘(매창이 뜸 이라고 불렀음)와 허균의 시만 남아 길가는 나그네들을 맞고 있을 뿐이다.

문화사학자·사단법인 우리 땅 걷기 이사장

신정일과 떠나는 길 위의 인문학

마음도 몸도 가벼워지는 삶…그러한 복된 삶을 꿈꾸다 길, 그 속엔 삶과 사람이 있다 옛 선비들처럼…풍류를 즐겨라 수탈과 저항의 역사 간직한 땅…과거·현재가 공존하다 【내변산에서 내소사 가는 길】직소폭포 장쾌한 울림 쭉쭉 뻗은 전나무 숲길…세상 시름 '사르르' 시리고 아픈 역사로 쓸쓸하게 퇴락해가다 허공 속에 지었던 집…그 아련한 추억 '비운의 혁명가' 정여립 자취따라 강물은 쉼없이 흐른다 흐느끼는 여인의 울음 소리…아직도 그곳에 서려 있는 듯 산천 유람은 한권의 책…그래서 자연이 그립다저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글