[윤주 한국지역문화생태연구소장의 사연 있는 지역이야기] 68. 천년을 지킨 미륵사지석탑의 석인상

익산 금마면에 있는 국보 제11호인 미륵사지석탑 하단 모서리에는 천진한 얼굴의 석인상이 있다. 20여 년간의 복원 기간을 마치고 공개된 석탑에 눈길을 빼앗기느라 무심코 지나칠 수 있는 자그마한 크기이다. 미륵사는 백제 제30대 왕인 무왕 대(639년) 창건된 사찰로 당시 목탑 1기와 동편과 서편에 석탑 2기를 세웠으나 목탑은 소실되었고 동편의 석탑은 1990년대 복원되었다. 미륵사지석탑으로 불리는 서편의 석탑은 일제강점기 탑이 무너지는 것을 방지하기 위해 당시 기술로는 최선인 콘크리트로 보수했지만, 석탑위에 덧바른 콘크리트는 우리 역사위에 덧씌워진 오욕의 흔적처럼 아픈 더께로 남아있었다.

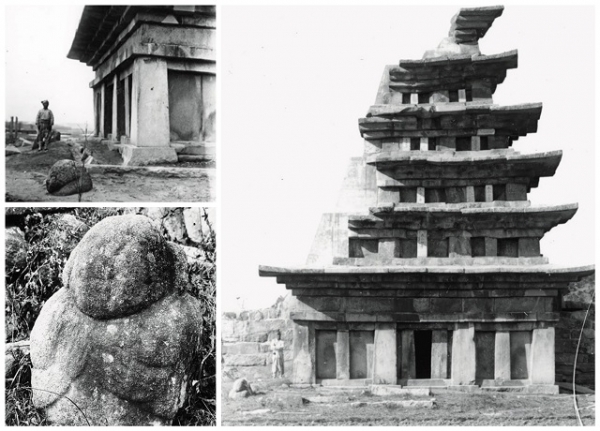

“조선에 존재하는 석탑 중 최대”라며 미륵사지석탑을 평했던 일제는 1910년 12월 조사단이 촬영한 사진과 1915년 석축과 콘크리트로 무너져내린 서쪽 면을 보강한 뒤 석탑의 사진과 도면을 『조선고적도보』 등에 남겼다. 콘크리트로 보강되었던 석탑은 1998년 정밀구조 안전진단 결과 안전성에 문제가 제기되어 문화재위원회에서 해체보수가 결정되면서 복원을 하게 되었다. 앞서 복원된 동탑이 문화재로서의 가치를 인정받지 못하고 조형물로 인식되자, 서탑의 복원은 2001년부터 18년간의 검증을 거치며 원래 있던 부재를 80%가량 사용해 복원을 마무리했다.

해체와 복원을 거쳐 공개에 이르기까지 지난한 과정이었지만, 그 시간을 다독인 손길들에 의해 미륵사지의 비밀을 풀 수 있는 결실도 얻었다. 2009년 해체조사를 하던 중 석탑 1층 심주석 중앙에 봉인해 놓은 ‘사리장엄구’의 발견은 석탑의 건립시기와 미륵사 창건과 연관된 사연을 알게 된 최대의 성과였다. 그에 앞선 2008년에는 그 천진한 얼굴의 ‘석인상’ 1기가 발견되었다. 해체 전 탑의 북동, 북서, 남동 측의 기단 모서리와 바닥에는 총 3기의 석인상이 있었는데, 남서 측의 석인상이 발견되면서 석탑의 사방을 수호하는 수호석상의 완전체를 볼 수 있게 되었다. 보물로 지정된 석탑과 사리장엄구에 비해 주목을 받지 못했지만, 발견 당시에 화제가 되었다.

해체하던 중 남서 측 바깥의 지면 석축 내부에서 발견된 석인상은 오랜세월 외부에 노출되어 풍화작용을 겪은 3기의 석인상과 달리 석축 안에 있던 상태라 보존상태가 매우 좋았다. 보수정비사업단에서 실무를 담당한 국립문화재연구소 학예사 김현용은 “석인상이 하나 더 있으리라 전혀 예상하지 못했어요. 당시 7~8명이 함께 석축 해체 작업을 하는데 넙적하게 덮어 놓은 돌 아래에 뭔가가 보이기 시작했어요. 돌을 걷어내니 둥그런 머리통에 이어 온전한 몸통을 지닌 석인상이 드러나는데 어찌나 기쁘던지요. 늘 긴장하는 현장에서 순박한 얼굴과 가지런히 손을 모은 모습을 온전하게 발견한 그 날이 아직도 생생해요”라며 당시의 감회를 전해주었다.

석탑 모서리에 자리한 석인상에 관한 기록은 거의 찾아보기 어렵다. 1910년대에 일제가 남긴 사진과 도면을 통해 붕괴된 석축의 모습을 볼 수 있는데 그 구석에 반쯤 묻혀있거나 삐딱하게 자리한 석인상도 살펴볼 수 있다. 이러한 자료를 보면 9층으로 추정된 석탑이 17세기 초 7층으로 무너지기 전에 이미 석축을 쌓았고, 18세기 중기에 석축이 다시 무너져 6층으로 변형된 것으로 추측된다. 이 과정에서 석탑의 사방에 놓여 있던 석인상도 석탑이 붕괴되고 보수되는 과정에서 조금씩 이동했던 것으로 보인다.

석인상은 석탑이 처음 창건된 백제 때 탑과 함께 조성된 것이 아니라, 후대에 사방수호신격으로 탑의 네 모서리에 안치된 것으로 추정된다. 석탑 1층 기단 주위에 노출되었던 기존의 석인상 3기는 풍화와 훼손이 심해 제작시기와 양식을 알기 어려웠지만, 남서의 석인상이 발견되면서 그나마 추정을 할 수 있게 되었다. 각각의 석인상은 미세한 높이 차이가 나지만 그들의 키는 대략 92~93cm이다.

북동의 석인상은 가장 심하게 풍화된 상태지만 두상과 몸체를 짐작할 수 있는 모습을 지녔고, 북서의 석인상 역시 풍화가 심한 상태로 두상의 일부가 파손되어 떨어져 나가 있으나 손과 얼굴의 모습이 희미하게나마 남아있는 상태이다. 남동의 석인상은 1910년 조사단이 촬영한 사진에서도 그 모습이 상세히 남아있는 석인상으로 북쪽의 석인상에 비해 손 모양과 두상의 귀 모양 등 몸체의 구분이 분명하다.

일제가 기록한 사진과 도면을 통해 붕괴된 석축의 모습과 석인상의 위치를 알 수 있다. 남서 측의 석인상은 석축을 축조하면서 석축 안에 들어가게 됨에 따라 외부 환경과 차단되면서 다른 세 위치에 놓인 석인상에 비해 훼손되지 않고 뚜렷한 모습을 지니게 된 것이다.

석인상의 투박하고 순진한 얼굴은 돌하르방과 돌장승을 닮았으며 가지런히 두 손을 가슴에 얹은 자세로 조각되었다. 석인상은 동물에서 사람으로 변화하는 과도기적 모습을 보이며 둥그런 몸체와 두툼하고 큰 귀의 표현 등을 보았을 때 고려말이나 조선 초기에 만들어진 것으로 추정된다. 그와 흡사한 유래로는 진묘수(鎭墓獸)라 하여 무덤을 수호하는 목적으로 사용한 석상이 있다. 백제 무령왕릉을 지키는 무덤에도 있으며, 신라시대 성덕왕릉 앞에도 석조물이 있다. 그러한 수호의 기능을 위해 석탑의 사방을 지키는 사방신의 의미로 배치된 것으로 보인다.

비슷한듯하나 각각 바라보는 방향도 각기 다르고 손과 얼굴의 모습도 다른 석인상은 백제 무왕과 왕비가 품었던 꿈을 굳건하게 수호한 물상이다. 한 해를 마무리하며 천년을 넘게 사방을 주시하며 그곳을 닳도록 지켜 온 석인상을 만나 그 순전한 모습을 마주하고 탑돌이를 하며 우리의 꿈도 기원하는 것도 좋겠다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.