호남 농촌 곳곳에 자리한 모정(茅亭)과 두레 문화를 기록하다

2024년 국립민속박물관 권역별 자유주제 민속조사 보고서

송화섭 박사 '호남문화권의 모정문화와 장원례 술멕이'

모정(茅亭)과 두레 문화 가치 되짚고, 변화한 농촌 사회 조명

호남지역 농촌 곳곳에 자리 잡은 모정(茅亭)과 두레 문화를 연구해 기록한 민속조사 보고서 <호남문화권의 모정문화와 장원례 술멕이>(국립민속박물관)가 발간됐다.

송화섭 박사가 연구해 기록한 보고서에는 호남우도평야에서 발견된 모정(茅亭)의 역사적 배경과 모정의 주체인 두레들이 모정을 어떻게 활용했는지를 기술한다. 또 모정의 출현으로 어떠한 민속 문화가 생성되었는지 현지 조사 자료를 토대로 분석했다.

‘모정(茅亭)’은 마루 형태를 갖춘 개방형 목조 건축물이다. 저자는 모정과 두레는 호남우도 지역 농경문화 특징 중 하나라고 설명한다. 조선 후기 이양법 확산이 호남우도평야로 전이되면서 김매기 노동력인 두레를 태동시켰고 두레는 여름철 뙤약볕에서 호미질 김매기의 휴식 공간으로 모정을 세우게 된 것이라고 추론한다.

이와 함께 호남지역에 두레가 널리 보급되어 모정문화가 확산하는 양상을 지역별로 구분해 공동체 의식과 장원례 술멕이 풍속에 대해 이야기한다. ‘장원례 술멕이’는 농사일이 끝난 뒤 두레꾼(공동 노동자)들이 함께 모여 술을 마시고 즐기는 전통 농민 잔치이다.

저자는 이번 연구 보고를 통해 오래전 기능을 상실한 ‘모정(茅亭)’과 두레 문화의 가치를 되짚고, 농촌의 이농 현상과 농촌 마을 소멸 등 변화된 농촌 사회를 조망한다.

송 박사는 “호남 지방 농촌 곳곳에 모정이 분포하고 있고, 지금까지의 연구 결과 모정은 전북과 전남지역에만 분포되어 있다”며 “이번 모정민속연구는 전북 지역에서 모정연구의 다양한 소재를 선택하겠다는 신념에 따라 전주, 정읍, 고창 등 14개 마을을 선정해 현지 조사를 실시했다”고 밝혔다.

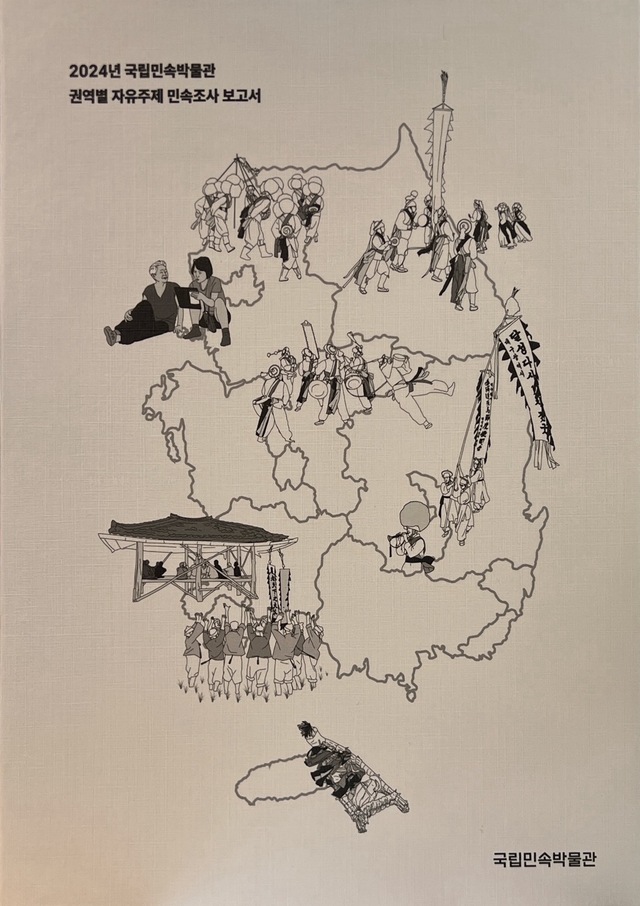

한편 <호남문화권의 모정문화와 장원례 술멕이>는 2024년 국립민속박물관 권역별 자유주제 민속조사 보고서의 일환이다. 박물관은 2022년부터 권역별 자유주제 민속조사 보고서 발간 사업을 추진해 지역 민속을 발굴하고 연구자의 저술활동을 지원해 민속 연구자료를 구축하고 있다. 올해는 송화섭 박사가 연구‧기록한 모정(茅亭) 문화를 비롯해 서울 달동네, 제주 굿판 음식, 달성 농악 등 다섯 가지 주제를 선정해 책으로 발간했다.

국립민속박물관 정상훈 관장은 발간사에서 “민속문화의 다양한 모습을 책으로 엮어 보다 많은 사람들이 알 수 있게 하는 것을 목적으로 한다”며 “올해는 지역적 특징이 선명하게 드러나고 시대에 따라 변화를 거듭하여 전해 내려오는 다섯 가지 주제의 민속문화를 선정해 보고서로 묶었다”고 밝혔다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.