[윤주 한국지역문화생태연구소장의 사연 있는 지역이야기] 24. 굽이굽이 사연 품은 섬진강 - 긴 세월 수많은 사람 만나며 오감 아우른 감성 가득한 물줄기

진안 데미샘서 발원…호남땅 고루 적시며 남해로 흘러 들어가 / 오원천·앞강·순강…지역마다 전설 담고 다른 이름으로 불려 / 아름다운 풍광 배경…소리·문학 등 발달 섬섬옥수 귀한 자원

2017년도 한 해가 저물어간다. 다가오는 2018년은 고려시대 현종 9년(1018년) 이래 전라도(全羅道)라는 지명이 만들어진 지 천년이 되는 해이다. 긴 세월 이 터에 자리 잡은 수많은 사연이 천년 동안의 시간을 지나며 우리와 함께하고 있다. 전라도를 아우르는 많은 이야기 중에 오랜 세월 옥토를 적시고 곁을 주며 흘러온 섬진강(蟾津江)이 있다.

섬진강은 전라북도 진안군 백운면 팔공산에 위치한 데미샘을 발원지로 물을 내어 마이산의 물과 합쳐져, 전북의 임실, 순창, 남원, 전남의 곡성, 구례, 광양 등 전라도 땅을 고루 적시며 경남의 하동까지 끌어안고 남해로 흘러가는 물길이다.

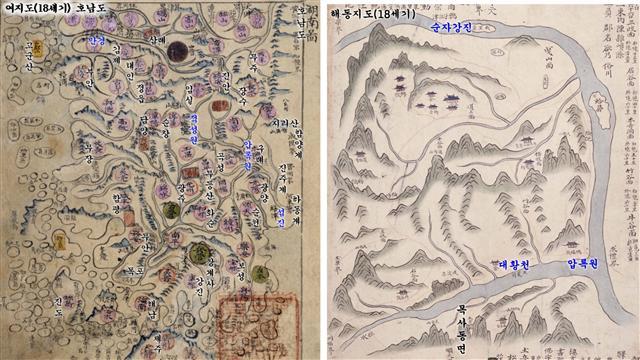

많은 고장을 머물고 흘러가며 이야기를 남긴 강으로, 지금이야 섬진강으로 불리지만, 지역마다 정감 있는 이름으로 달리 불리던 강이다. ‘하늘로 올라가는 봉우리’란 뜻을 지닌 천상데미에서 흘러나와 오원천, 운암강, 옥정강, 앞강, 적성강, 순강(鶉江), 순자강, 방제천, 압록, 잔수진 그리고 모래가 많고 곱다고 하여 모래가람, 다사강(多沙江), 대사강(帶沙江), 사천(沙川), 용왕연, 섬강(蟾江), 두치강(豆恥江) 등 굽이굽이마다 달리 불리던 이름이 지역의 사연을 싣고 육백리를 흘러가는 아름다운 강이다.

가녀린 데미샘의 물줄기가 임실 사선대에서 까마귀가 놀던 강이란 뜻의 오원천이 되었다가, 옥정호를 지나 순창 적성리에서 적성천이 된다. 옛날 이 강에는 신이 살던 미륵바위가 있었는데 배를 타고 강을 건널 땐 신이 노하지 않게 항상 마부가 말을 죽여야만 했다. 어느 날 최고원이라는 자가 말 대신 미륵바위의 팔을 칼로 베어버렸고, 미륵바위에서 나온 피로 강이 붉게 물들어 이 강에 적성이라는 이름이 붙었으며, 바위의 팔은 적성진 앞에 돌무더기로 변했다고 한다. 그 적성강이 흘러 남원에 닿아 순자강이 된다. 여성의 이름인듯한 ‘순자’라는 이름은 순한 여성의 마음같이 남원과 곡성 부근을 순하게 흘러서인가도 싶지만, 메추리 순자를 써 순자강(鶉子江)이다. 넓은 들판의 풍부한 곡식과 강에 넘쳐나는 물고기 등 많은 먹이가 있어 사시사철 갖가지 새들이 있고 특히 메추리가 많아 순자강이라고 불렀다 전해지지만, 순자강에 얽힌 또 다른 이야기도 있다.

옛날 남원 송동(두동리)에 살던 김취용(金就容, 전주 판관을 지냈다 함)이 병으로 몸져눕자, 아들 김정설(金廷卨)이 지성을 다하여 아버지를 간호했으나 별다른 차도가 없었다. 그러던 어느 여름날, 병환 중인 아버지가 메추리 고기를 먹고 싶다고 했으나, 메추리는 가을철이 되어야 돌아오는 겨울철 새로 더운 여름철에 메추리를 구한다는 것은 절대 불가능한 일이었다. 그러나 효성이 지극했던 김정설은 천지신명에 열심히 기원하고는, 메추리가 많이 서식한다는 순강을 찾았다. 강가에 가자 그의 정성이 하늘에 닿았는지 메추리 한 쌍이 하늘에서 나타나 강으로 떨어졌고, 김정설은 반갑게 그 메추리를 건져다 아버지에게 고아 드렸더니 아버지 병이 말끔히 나았다고 한다.

이 이야기가 전해지자 나라에서는 그의 효성을 치하하여 정려를 내리고 이 강을 메추리가 떨어진 강이라 하여 메추리 순(鶉)과 효성 지극한 아들 자(子)를 합하여 순자강(鶉子江)이라고 불렀다고 한다. 효자, 효부 이야기는 어디에서나 들을 수 있는 것이지만 메추리 이야기와 더불어 지역의 강 이름으로 전해져 오는지라 더욱 의미가 있다.

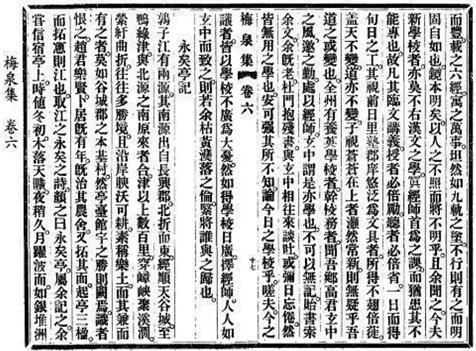

순자강(鶉子江)은 두 갈래의 근원(根源)이 있다. 그 남쪽 근원은 장흥군(長興郡)에서 나와 북쪽으로 꺾여 동쪽으로 흘르다가 순천(順天)과 곡성(谷城)을 경유하여 압록 나루〔鴨綠津〕에 이르는데, 남원(南原)에서 온 북쪽 근원의 본류(本流)와 여기에서 합쳐진다. 압록 나루의 위로 수백 리 물길은, 산과 계곡을 뚫고 시내와 여울을 모으면서 굽이굽이 감돌아 흐르므로 뛰어난 절경이 많다.

- 황현, 『매천집』 제6권 「영의정기」 중에서

또한, 황현의 글을 보면 강의 아름다움의 근원을 말하는 곳에 순자강과 더불어 압록이라는 이름이 나온다. 압록은 대황강인 지금의 보성강이 섬진강과 만나는 곳으로, 푸른 초록의 두 강이 합해지는 곳이라 하여 합록(合綠)으로 불리다가 철새들이 많이 날아드는 것을 보고 합(合)을 오리 압(鴨)으로 바꿔 불러 압록으로 불리게 되었다. 그 푸른 압록은 구례에 이르러 잔잔한 물결을 뜻하는 잔수진이 되었다가 화개에서는 용왕연이 되고 모래와 관련된 이름들이 나오다 광양에 이르러 지금의 섬진강과 관련된 섬진(蟾津)이 등장한다. 고려가 새로운 시대를 연 후에 붙여진 이 이름은, 고려 우왕(1385년) 때 왜구가 지금의 섬진강 하구로 침입해 오자 수십만 마리의 두꺼비 떼가 울부짖자 이에 놀란 왜구가 광양지역을 피해갔다고 하여 ‘두꺼비 섬(蟾)’, ‘나루 진(津)’을 써서 부른 이름이다.

조선시대에는 현재의 섬진강을 섬강(蟾江)이라 불렀다고 한다. 『조선왕조실록』에 의하면 섬진강이라고 표현하지 않고 나루의 섬진이라는 호칭을 쓰고 있음을 확인할 수 있다. 이 때에는 섬강을 구례 현으로부터 섬진나루를 지나 지금의 광양만에 이르는 물줄기를 가리키다가 19세기 중반 이후에는 지금의 섬진강 본류 전 유역을 섬진강이라고 부르게 되었다.

작은 물줄기 데미샘에서 남해에 이르기까지 섬진강은 흐르는 물길만큼 수많은 세월과 수많은 사람을 만나고 온 우리의 강이다. 그래서 오랜 옛날부터 아름다운 풍광을 배경으로 섬진강 강을 노래하는 시인이나 문학, 그림 그리고 소리가 발달하여 오감을 아우르는 감성 가득한 강이다.

섬진강을 중심으로 동쪽은 동편제 서쪽은 서편제로 나뉜다 하지만, 본디 두 소리가 한 곳에서 출발했고 한 곳으로 흐르므로 두 소리 모두 웅숭깊은 소리를 지닌 이유는 유유히 흐르는 섬진강에 근본을 두고 있기 때문이다.

2018년 전라도 정도 천 년이 되는 해, 그 이상의 사연이 켜켜이 자리하고 있는 산하를 둘러보며 전라도 옥토에 가득한 우리 이야기들을 살뜰하게 살펴보자. 섬진강만 보더라도 옛 이름이야 남아있지만, 그 귀한 사연들은 아직 세상에 온전하게 빛을 내며 전해지지 않고 있다. 구슬이 서말이라도 꿰어야 보배가 된다는 옛말처럼 섬섬옥수 귀한 자원을 이제 하나둘씩 꿰어 천년을 더 할 이 땅의 의미를 되살려야 할 것이다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.