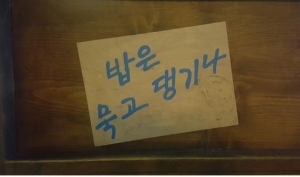

밥은 제때 챙겨 묵고 댕기나

그 시절, 이 땅의 어머니들이 고된 일상 속에서도 끝끝내 손에서 놓지 않았던 게 하나 있다. 지아비와 자식들에게 당신 손으로 밥을 지어 상을 차려내는 일이었다. 무쇠솥에 쌀을 씻어 안치고 장작불을 때는 고된 과정을 거쳐야 했으면서도 밥 짓는 일을 번거롭게 여긴 어머니는 없었다. 어린 자식 입에 밥 들어가는 걸 보고 있으면 속까지 다 흐뭇해지곤 했다.

그래서였을까. 객지에 나가 있는 자식의 얼굴이 눈앞에 어른거릴 때마다 어머니들은 걸레질을 멈추고 한숨을 쉬면서 이렇게 중얼거리곤 했다. “야가 밥은 제때 챙겨 묵고 댕기는지….” 어쩌다 전화 연락이라도 닿으면 “밥은 제대로 먹고 다니지?”라는 말부터 꺼내곤 했다. 전화세 많이 나온다면서 통화를 서둘러 끝내다가도 이렇게 당부하는 것 또한 빠트리는 법이 없었다. “끼니 거르지 말고, 밥은 꼭 챙겨 묵거라. 알겄지?”

밥은 어머니의 정성이었다. 자식에게는 또 그게 보약이었다. 비타민이 따로 없었다. 돌이켜보면 아련한 그리움 자체이기도 했다. 어느 집이든 귀하고 풍족한 삶을 바라며 눈앞에 그렸던 것도 ‘이밥에 고깃국’ 아니었던가. 요즘에는 어디를 가든 밥을 쉽게 사 먹을 수 있다. 그래도 어머니가 손수 지어주셨던 ‘집밥’에 비할까.

어느 작은 카페 벽에 붙어 있는 ‘밥은 묵고 댕기나’에 눈길을 물끄러미 가져가다 보면 누군들 그 옛날 어머니의 모습이 떠오르지 않으랴. 찬바람 몰아치던 어느 날 저녁, 끼니때를 한참 지나 무거운 책가방을 들고 집에 돌아오면 무쇠솥에 지은 밥을 그릇에 따로 담아서 아랫목 이불 속 깊이 묻어두었다가 상에 올려주시던 어머니의 그 따뜻한 손길이 그립지 않으랴. 우석대 문예창작학과 교수

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.