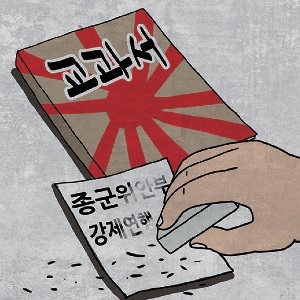

일본 교과서의 과거사 지우기

김은정 선임기자

2019년 발표된 영화 <김복동> 은 인권운동가였던 일본군 위안부 피해자 고 김복동 할머니(1926~2019)의 삶을 다룬 다큐멘터리다. 할머니가 1992년부터 세상을 떠날 때까지 일본의 사죄를 받기 위해 싸웠던 27년 동안의 여정을 담은 이 영화는 자서전 형식을 가진 다른 다큐와는 사뭇 다르다. 할머니의 기록이면서도 개인적 일상에 집중하지 않고 관련된 상황들을 이어가면서 할머니의 존재를 드러나게 하는 특별한 방식 덕분에 관객들은 역사의 실체를 마주하게 된다.

영화 <김복동> 을 만든 이는 남원 출신의 독립 PD 송원근 감독이다. 세월호 참사의 실상을 알리는 다큐멘터리 <참혹한 세월, 국가의 거짓말> 이나 친일파와 그 후손들을 추적한 <친일과 망각> 등 화제를 모은 다큐멘터리를 제작하거나 참여했던 그는 <김복동> 으로 영화감독이 됐다. ‘모두가 알아야 하고, 알려야 하는 이야기를 있는 그대로 보이고 싶어’ 위안부 문제를 조명한 다큐멘터리에 도전했다는 감독의 의도는 적중했다. 아흔 살이 넘은 고령의 할머니가 세계의 도시들을 돌며 일본의 식민정책 만행을 고발하고 공식적인 사죄를 요구하는 치열한 현장은 관객들에게 역사적 실체가 얼마나 중요한지, 왜 대한민국 국민이 이 치욕적인 역사를 제대로 알아야 하는지를 묵직하게 전했다. 무엇보다도 영화가 주는 가장 큰 울림은 마지막 장면에 있다. 장례식을 그대로 보여주는 대신 화면을 가득 채운 할머니의 영정 사진 한 장은 할머니의 역사가 끝난 것이 아니라 살아 있다는 것, 그래서 우리가 무엇을 해야 하는지를 깨닫게 했다.

일본 교과서에서 ‘종군위안부’, ‘강제연행’ 등의 용어가 사라진단다. 일본 교육정책을 관장하는 문부과학성이 일본의 5개 교과서 업체의 신청을 승인한 결과다. 이들 출판사는 중·고등학교 29개 교과서에서 ‘종군위안부’를 ‘위안부’로, 일본이 징용 노동자들을 강제로 동원했다는 의미의‘강제연행’을 ‘강제적인 동원’이나 ‘징용’으로 바꾸었다.‘연행’ 같은 용어는 아예 없앴다. 문무과학성은 지난해 3월에도 ‘독도는 일본 고유의 영토’라는 주장이 담긴 교과서를 통과시켰다. 과거사를 지워 역사를 왜곡시키려는 시도가 끈질기게 이어지고 있다는 증거다.

지난 8일에는 일제 강제동원 피해자 유족들이 낸 손해배상 청구소송에서 우리나라 법원이 일본 기업의 손을 들어줬다. 소송을 제기할 수 있는 기간이 지났다는 이유다. 지난 8월, 미스비시를 상대로 한 사건에서도 법원은 같은 결론을 냈었다. 서로 해석이 다른 소멸시효의 기준이 문제라면서도 대법원은 아직 명확한 기준을 내놓지 못하고 있다.

그 사이, 우리가 지켜야할 역사가 하릴없이 지워지고 있다. /김은정 선임기자

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.