전주 서고사 - 견훤의 '천년 恨' 머금은 듯 전주를 등지고 있네…

상처받은 청춘을 위무해주는 곳 서고사는 언제나 그런 공간이었다. 10년 전의 나에게나, 24년 전의 젊은 시인에게나…

△ 서고사 가는 길

열병처럼 또 다시 그리움을 앓는다. 10월은 내게 그런 계절이다. 나날이 늘어가는 추함의 그늘에서 자기모멸로 허덕이는 나에게, 짙어가는 가을의 풍경은 그리움을 허한다. 다행히도, 가을의 한복판에 서면 나는 그 유치한 감상이 부끄럽지 않다.

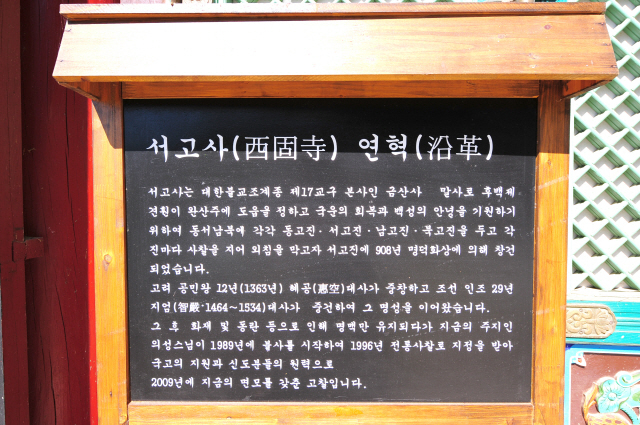

그리움을 핑계 삼아 지난 일요일 오전 서고사로 향했다. 전주 황방산 자락에 위치한 아담한 절 서고사. 후백제 견훤이 전주의 동서남북 진에 세운 사찰 중 하나라고 하니 역사의 무게가 만만치 않은 곳이다.

나는 5~6년 만에 이곳을 찾았다. 10년 전 황방산을 헤매다가 우연히 발길이 닿았고, 그 인연으로 마음 맞는 친구들과 몇 차례 그곳에 들른 적이 있었다.

그리고 직장인이 되고 나서는 어느 평일 오후 잠깐 짬을 내어 그 곳을 혼자 찾은 적이 있다. 그러니까 그 쓸쓸한 발길이 서고사에 관한 내 마지막 기억인 셈이다.

전주 만성동으로 뻗은 한적한 시골길. 자동차 내비게이션에 서고사를 찍고 느긋한 마음으로 달리는 기분이 그리 나쁘지 않았다. 누렇게 익은 들판. 서늘하게 몸을 감싸고 돌다 빠져나가는 가을바람. 귓가에 울리는 까에따노 벨로소(브라질 가수)의 보사노바 선율. 잃어가는 내 청춘의 기억을 더듬는 순례길처럼, 서고사행은 제법 경건하면서도 감미로웠다.

하지만 서고사는 내 발길을 쉽사리 허락하지 않았다. 내비게이션이 가르쳐주는 대로 생각 없이 운전대를 돌리던 나는 어느 순간 전혀 엉뚱한 곳, 그러니까 만성동의 어느 막다른 골목에 꽉 막혀 오도 가도 못하는 꼴이 되고 말았던 것이다. 일순, 느긋하던 내 몸 속에 긴장감이 빽빽이 들어찼다. 반사작용처럼 식은땀이 줄줄 흘러나오기 시작했다. 하지만 내비게이션은 고집스럽게 그 막다른 골목이 서고사라 우기고 있었다. 첨단이 위용을 떨치고 있는 시대에, 서고사는 그 문명을 맘껏 조롱하고 있었던 게 아닐까.

아! 나는 얼마나 속세에 찌들어 살고 있는가. 때늦은 자각 후에 헛헛한 웃음이 배어나왔다. 그러다가 어느 순간, 내 기억의 갈피 한쪽 귀퉁이에 꽂힌 한 장의 흑백사진 안에서, 무수한 사연을 머금은 채 멍한 시선으로 서 있는 어느 청춘의 그림자가 설핏 떠올랐다.

혹여 24년 전 서고사를 찾았던 그 젊은 시인의 마음도. 나처럼 그렇게 막막한 심정이었을까.

△ 기형도, 짧은 여행의 기록

'사실 이번 휴가의 목적은 있다. 그것을 나는 편의상 '희망'이라고 부를 것이다. 희망이란 말 그대로 욕망에 대한 그리움이 아닌가. 나는 모든 것이 권태롭다.' (기형도 시인의 '짧은 여행의 기록' 중에서)

시인 기형도가 서고사를 찾은 건 1988년 여름이었다. 당시 중앙일보 문화부 기자였던 시인은 4박5일 휴가를 맞아 서울에서 무의미한 하루를 날려 보낸 후 그 권태로움으로부터 탈출하려는 듯 3박4일의 짧은 여행을 도모한다. 그 중간 여정에 전주와 서고사가 끼어있었다.

여행 이틀째, 전주에 도착한 그를 맞이한 사람은 바로 소설가 강석경. 서른여덟, 미모의 소설가인 그녀는 당시 '숲속의 방'과 '가까운 골짜기'라는 소설로 제법 인기를 누렸다. 그런데 대구 출신에다가 서울에서 대학을 나온 당대 인기 작가는, 무슨 이유에선지 전주를 자신의 거처로 삼고 있었다. 그리고 바로 서고사가, 그녀가 머물고 있던 곳이었다.

'서고사로 가는 길은 복숭아밭과 개망초, 그리고 이름 모를 꽃들과 풀들, 나무들, 옥수수와 담배밭, 고구마밭으로 가득하였다.'(기형도 시인의 '짧은 여행의 기록' 중에서)

300㎡ 남짓한 공간. 성냥갑 같은 몇 개의 건물만 덩그러니 들어선 서고사는 전주를 품은 동고사 남고사와는 달리 전주를 등지고 있다. '쓰러진 자' 견훤이 간직한 천년의 한을 머금은 듯, 그 곳은 해가 지는 곳, 서역(西域)을 향하고 있다. 그 쓸쓸함이 자못 비장하다. 그래서일까. 상처받은 청춘을 위무해주는 곳. 서고사는 언제나 그런 공간이었다. 10년 전의 나에게나, 24년 전의 젊은 시인에게나.

'그토록 증오했던 서울, 내가 두고 온 시간과 공간의 편안함에 대한 운명적 그리움. 난 얼마나 작은 그릇이냐. …… 그러나 서고사의 빔은 깊다. 풀벌레 소리 하나만으로 나는 이 밤을 새도록 즐길 수 있다.' (기형도 시인의 '짧은 여행의 기록' 중에서)

지리멸렬했던 80년대. '서정시를 쓸 수 없는 시대'에 청춘을 흘려 보내고 시인이자 기자가 된 스물아홉 서울 청년은, 이 낯선 고장, 낯선 산자락의 절에서 그렇게 여름의 하룻밤을 보내게 된다. 낯선 사람들과의 긴 대화, 서고사 너머 바다처럼 펼쳐진 서전주 들판의 풍경. 그해 여름, 서고사는 시인의 삶에서 어떤 의미를 갖는 것이었을까. 그가 남긴 기록은, 짧지만 제법 묵직한 무게를 전한다. 가끔씩, 우연은 그렇게 운명에 깊이 관여하기도 한다.

'땡볕이 내려쪼이는 전주터미널. '내가 내 생(生)에 얼마나 불성실했던가, 생을 방기했고 그 방기를 즐겼던가를 서고사 일박을 통해 깨달았다'고 터미널 층계를 내려오면서 강선생에게 고백하였다.' (기형도 시인의 '짧은 여행의 기록' 중에서)

짧지만 강렬했던 서고사에서의 1박을 뒤로 하고 시인은 전주를 떠난다. 하지만 그는 서고사에 다시 오지 못했다. 이듬해 봄, 종로의 심야극장에서 시인은 싸늘한 시신으로 발견되었기 때문이다. 사인은 뇌졸중이었다. 그리고 몇 달 후 그의 첫 시집이자 유고시집인 '입속의 검은 잎'이 발표된다. 이 시집 한 권으로 기형도라는 이름은 한국 문단에 우뚝 서게 되었다. 잃어버린 청춘의 아이콘. 시인은 그렇게 신화가 되었다. 그리고 또 얼마 후 발간된 그의 산문집은 90년대 젊은이들의 감성을 폭발시킨다. 그 산문집에 담긴 '짧은 여행의 기록'(살림출판사)은 그 해 여름 3박4일에 관한 내밀한 고백으로 채워져 있다. 그 기록의 몇 페이지 덕에, 전주 서고사는 '문학의 성지(聖地)'가 되었다. 시인이 맞이하지 못한 90년대는 그런 시절이었다.

△ 서고사는 아직 그 자리에 있다

서고사의 경내에서 바라보는 서전주 들판. 10년 전만 해도 아득한 바다 같던 그 곳은 어느 새 혁신도시 건설이라는 이름으로 무수한 콘크리트 건물들이 먼지를 피워대고 있었다. 무언가 큰 것 하나를 잃었다는 느낌. 말로 표현하기 힘든 큰 상실감에, 나는 치를 떨었다. 변하지 않는 것은 없다. 그건 평범한 진리다.

그래도 다행이지 싶다. 서고사는 아직 그 자리에 있으니…. 서고사가 온존하는 한, 어느 젊은 시인의 번뇌와 그 누군가들의 청춘의 기억은 여전히 그 아담한 공간을 맴돌 것이다. 그래서 다행이다. 그리고 또 다시, 그리움을 앓는다.

이휘현 문화전문시민기자

(KBS 전주방송총국 PD)

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.