[고창군립도서관 '길위의 인문학'-자서전 쓰기] 함께 읽고 쓰며 되살려내는 황금빛 인생 이야기

중장년층 대상 프로그램…7월 첫 발 뗀 후 막바지로 / 소리 읽기로 감각 되살려…베끼기·편지 등 쓰기 연습 / 각자 쓴 글 돌아가며 읽고 서로 느낀 점도 주고받아

들녘 풍경이 삽시간에 달라지고 있다. 초록이 물러가는 듯싶더니, 어느새 연한 노랑으로 채워진다. 진노랑으로, 황금의 빛깔로 절정인 듯하더니, 며칠 반짝거리는 순간을 놓치면 눈을 채우던 ‘황금빛’은 풀 죽은 흙빛으로 사위어간다. 농부들 일손이 바빠도 이만저만이 아니다. 황금빛을 놓칠 수 없다. ‘부뚜막 부지깽이’라도 일으켜 손을 빌어야 하는 추수 시기, 한해 활기로는 둘째가라면 서러운 시절이다.

색으로 치자면 우리 삶의 순간도 마찬가지련다. 연한 녹색 빛깔로 시작해, 초록으로, 어쩌다 비틀거리는 노랑으로, 자칫 먹빛으로 스러지다가도 다시 초록을 되찾기도 하고, 차차 의지와 세월이 빚은 황금 빛깔로 치장하기도 한다. 그리고 거두어들이는 시기, 모든 빛깔을 제 몸에 새기어 색과 빛이 어떠하든 다 품을 수 있는 넉넉한 그릇이 되기도 한다. 고창군립도서관 문화강좌실, 열다섯 남짓한 목소리들이 수런수런거린다. ‘길위의인문학’ 프로그램으로 진행하는 <자서전 쓰기> 에 참가해, 삶을 추수하는 사람들이다.

△함께읽기, 함께쓰기로 되살려내는 읽기 쓰기 감각

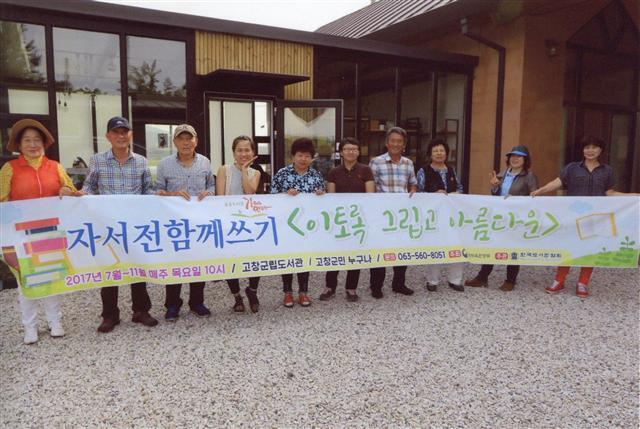

<길위의인문학> 프로그램은 도서관을 통해 지역민에게 인문학을 향유하게 하고 자신과 역사를 성찰하고 삶의 행복에 기여하자는 취지로 진행하고 있는 프로그램이다. 고창군립도서관은 올해 중장년층을 대상으로 ‘삶의 자취를 돌아보고 오늘을 사는 힘을, 다시 새 걸음으로 나아가도록’ 자서전 글쓰기 프로그램으로 준비했다. 지난 7월 6일 첫걸음을 뗀 자서전 프로그램 기나긴 걸음이 이제 막바지 깊은 호흡을 가다듬고 있다. 봄빛은 이미 사위어 하늘과 땅을 불볕으로 덥히던 7월, 기나긴 장마를 거치고 찾아온 8월 휴가철의 유혹도 버티면서, 늦도록 염천(炎天) 9월을 무사히 지나쳐 이어온 오랜 길이었다. 어느덧 글쓰기 동무가 된 참가자들의 옷도 한층 두께를 더해가고 있다.

이번 자서전쓰기는 오로지 쓰기만을 공부하는 것이 아니다. 읽기를 겸해서 그동안 잠시 잊었던 읽기감각을 되찾는 시간이기도 했다. 읽기도 함께읽기 방식이다. 돌아가면서 소리 내 읽는 방식, 오래전 음독(音讀)이라는 유일한 방식으로 읽던 우리 문화유전자 속 읽기를 되살려내는 것이다. “처마 밑에는 낙타털로 만든 갈색 빨랫줄이 하늘을 향해 걸쳐져 있습니다. 하늘 향해 걸쳐진 낙타줄은 사막에 존재했던 모든 생명들을 하늘로 인도하는 길처럼 보입니다(엄마와 딸, 바람의 길을 걷다, 강영란).” 차례에 맞춰 자기 목소리로 읽어가는 고비사막여행기는 어느새 우리 삶의 순간순간으로 바뀐다. 우리 엄마, 우리 딸, 고비의 풍습과 닮은 우리 옛 풍습으로 이어져 책 속 작가의 목소리는 어느새 우리 목소리로 바뀌어 있다.

△묵독을 거슬러 다시 음독으로, 소리를 통해 읽는 삶과 삶의 이야기

두 시간 프로그램 가운데, 한 시간 읽기, 한 시간 쓰기연습으로 진행하는 동안, 그림책의 장면과 글로부터 시작해, 짧은 문장 읽기, 여행기, 재치가 넘치는 어린이동화, 동시 읽기로 이어졌다. 마음읽기를 잘 정리한 책의 서문을 읽으며 우리 마음의 단면을 슬쩍 엿보기도 했다. 우리 지역에서 나고 자란 양귀자 소설가의 『모순』에 등장하는 선운사와 도솔암 풍경을 읽어가며, 소설 속의 것과 실재를 비교해 보기도 했다. 우리에게 익숙한 공간이 어떻게 소설 속에 글 속에 나타나는가, 살피는 일도 흥미진진이었다. 묵독이라는 진화한 방식으로 읽기가 바뀌기 전까지 읽는 행위는 소리와 동행하는 행위였다. 소리는 공간과 사람의 전제에서 가능하다. 우리는 묵독을 발견하고 난 뒤, 시공을 압축하는 효율을 얻는 대신 읽는 행위에서 사람과 함께하는 공간을 잃고 말았다. 소리 내 읽는 동안 묵독으로 사라졌던 공간과 사람을 호명하게 되었다. 함께읽기에 참여한 사람들은 같이 읽은 이야기 안에서 자신의 삶과 닿은 것들을 서로 이야기 나눈다. 자연스럽게 사람과 사람의 삶이 만나는 순간이다.

△말을 배우면서 시작한 쓰기 감각을 오늘에 되살려

훨씬 더 오래 전에 멈추고 만, 쓰기감각을 되살리는 일도 함께한다. 먼저 말과 글은 서로 다른 존재라는 ‘오해’의 빗장을 벗기는 일부터다. 저 갑오년 ‘언문일치’를 주창한 선조들의 일로부터다. 언(言)과 문(文)은 둘이 아니다, 라는 선언으로부터다. 갑오년은 동학혁명의 해다. 그러니 무려 123년 전의 일이다. 그러므로 글(문, 文) 공부하러 모인 우리들은 말(언, 言)을 배우고, 그 말을 통해 누군가와 생각을 나누기 위해 애를 쓰던 지난 수십 년의 일이 모두 글 쓰는 공부의 바탕이었다는 것을 알아가게 된다. 그러는 동안, 베껴 써보기, 단문으로 글써보기, 이미지 보고 묘사하는 글써보기, 편지글 써보기, 인생곡선 그리기 등 다양한 쓰기연습을 진행했다. 그리고 이제 출판을 위한 글쓰기, 막바지 작업에 몰두하고 있다. 그사이 두 차례 특강강사와 만났다. 책이 만들어지는 과정이니, 삶의 굽이굽이를 나눠 접는 책으로 만들어보기도 하고, 문장의 짜임을 익히기도 했다. 고창의 작은 문화예술공간 책마을해리를 찾아 책의 바탕을 탐색하기도 했고, 모처럼 서해 짭쪼롬한 바다 향에 취하기도 했다. ‘날마다 이런 공부만 하면 좋겠네’

△쉬지 않고 삶의 메시지를 전하는 네버엔딩 이야기꾼의 탄생

출판을 전제로 글쓰기, 이렇게 긴 여정을 통해 마지막 쓰기단계에 다다르자, 모두는 고민이 깊다. 단순히 쓰기만의 문제가 아니다. 출판이 되어, 알든 모르든 누군가와 내가 쓴 글이 마주하게 된다는 부담 때문이다. 고창군립도서관 문화강좌실은 팽팽한 긴장이 감돈다. 그동안 준비한 글을 내어놓고 서로 돌아가며 읽는다. 글쓴이는 빨간색 펜을 가지고 읽기동무, 쓰기동무들이 자신을 위해 돌아가며 소리 내 읽어주는 ‘내 목소리’를 들으며 어색한 부분, 맥락이 끊기는 부분을 표시한다. 다 읽고서는 서로 생각을 주거니 받거니 한다.

“아니, 그렇게 시누이 시집살이가 심했는데, 병간호를 지극정성으로 하는 법이 어디 있어요.” 아들 못 낳은 시누이보다 시집와 먼저 아들을 낳고 모진 시누이시집살이를 견디고 견디었는데, 그 시누이가 암에 걸리자, 정성껏 그 수발을 다 한 이야기 끝에 오가는 말이다. 글 이야기보다 앞서는 것이 말이고, 삶의 이야기다. 삶이 말이 되고 글이 되었으니, 말이다. 늦은 공부 이야기로, 어렵고 힘들게 살았던 결혼초기 이야기로, 직장생활분투기로, 아내 이야기로, 청소년기 이야기로, 방황과 좌절을 시의 형식으로, 세상과 만나려는 예비작가 들에게 마지막 분투를 당부한다. ‘내가 살아온 세상의 이야기는 아직 내 인생사의 일부분일 뿐이다’ 가장 선배 참가자가 쓴 글 맺음이다. 이번 <삶글, 자서전쓰기> 에 담기는 이야기는 아이가 첫걸음을 떼듯, 첫 글 떼기다. 앞으로 결코 멈추지 않는 ‘네버엔딩’ 이야기꾼으로 세상에 삶을 통한 선배들의 메시지를 건네시길 빈다. /이 기사는 지역신문발전기금을 지원 받았습니다

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.