[동진강, 생명의 길을 묻다] ⑤농경의 역사와 근대농업(상)-벽골제

전통 수리시설 발달…한반도 농경의 중심…저수지·방조제 논란…옛 수리시설 조명 계기

지난 5월말 전국역사학대회에서 매우 흥미있는 발표가 있었다. 발표자는 충남대 허수열 교수. 허교수의 발표는 역사 대하소설 '아리랑'의 작가 조정래에 대한 이영훈(서울대 교수)의 재반박(시대정신, 2007년 가을호)에 관한 문제제기였다. 김제 벽골제가 과연 저수지인가 방조제인가, 재래의 수리시설은 어떻게 존재하고 있었을까, 그리고 벽골제 아래 김제평야는 바닷물이 드나드는 갯논이었을까가 핵심이었다.

사실 '벽골제가 저수지냐 방조제냐'의 논란은 새삼스러운 것이 아니다. 이미 고고학, 지리학, 수공학 등의 분야에서 제기된 바 있다.

서울대 이영훈 교수는 여기에 머무르지 않고 조정래에 대한 재비판 과정에서 '벽골제는 방조제이고 그 둑 아래 저지대는 바닷물이 수시로 드나들어 소금기가 많고 풀이 죽어 있는 갯논이었으며, 그 버려진 땅은 일본인들이 와서 오늘날처럼 광활하고 비옥한 평야로 바뀐 것'이라고 주장했다. 조정래가 말하는 것처럼 아리랑이 시작된 1904년 당시 '징게맹갱외에밋들'(김제 만경 너른 들)은 그렇게 광활함과 풍요로움으로 가득찬 곳이 아니었다는 주장이다. 충남대 허수열 교수가 이같은 주장에 대해서 반론을 편 것이다.

벽골제는 우리나라에서 가장 오래되고 가장 규모가 크다. 밀양 수산제, 제천 의림지와 함께 우리나라 3대 수리시설이다. 둑의 길이가 3.3km, 몽리면적만 1만ha 정도나 된다. 둑은 김제시 부량면을 남북으로 가로 지르고 가둔 물은 정읍, 부안까지 흘러 들어갔다. 그래서 김제는 우리나라 제일의 곡창지대이자 도작문화의 발상지라고 불리운다.

그러나 동진강을 대표했던 벽골제는 조선 세종 때 사실상 폐제(廢堤)된다. 저수 기능이 현저하게 약화되었기 때문이다. 1420년 둑이 무너져 피해를 본 뒤 수축되지 못한 가운데 저수지를 몰래 경작하는 모경(冒耕)이 광범위하게 이루어졌다. 본래 5개의 수문이 있었다고 하지만, 지금은 장생거와 경장거 두 개의 수문만 남았다. 둑은 2,500m가 남아 간선수로 기능을 하고 있다.

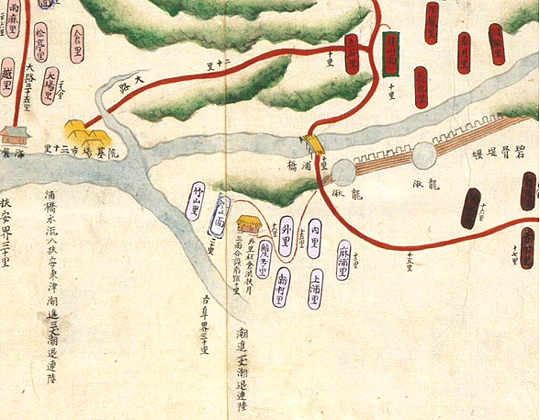

동진강유역에는 해안을 따라 수 많은 방조제가 축조돼 있었다. 동진강은 만경강보다 지형이 낮고 자연제방과 배후습지 사이 높이 차가 별로 없다. 동진강의 지류인 고부천·원평천·정읍천 등이 강 하구 부근에서 만나 물질을 퇴적시키기 때문에 하구 부근이 높고 내륙으로 들어갈수록 지면이 낮다. 이같은 하천 조건 때문에 강 유역은 물바다가 되는 일이 흔했다.

일제 초 간행된 자료를 보면 전북 전체의 방조제는 100여 개소, 100여km에 달했다. 그 가운데 절반이 김제와 부안에서 이루어졌다. 해안과 하천을 따라 방조제·방호제 등이 만들어져 바닷물이나 하천의 범람을 막았다.

내륙에서는 물이 넘치는 것을 막거나 물을 가두어 두는 제언(堤堰)도 많이 만들어졌다. 일제 초기의 자료에 의하면 김제와 정읍에 전북 전체의 3분의 1에 해당하는 180개가 집중되었다고 한다. 이같은 기록은 동진강 유역이 어느 지역보다도 전통적인 수리시설이 발달한 농업지대라는 사실을 알려준다.

제언 이외에 수많은 보(洑)도 존재하고 있었다. 전체를 파악할 수 있는 통계는 없지만 동진강유역에서 가장 대표적인 것이 죽산보와 용산보다. 죽산보는 동진강 죽산지류, 용산보는 정읍지류와 태인지류가 합류하는 지점에 만들어졌다. 죽산보 또한 매년 우기마다 무너지고 우기 후에는 쉽게 복구하기 어려웠다. 지금은 김제시 죽산면에서 그 유허를 볼 수 있다.

수리시설은 조선중기 성종때 이후 제언저수방식에서 천방관개(川防灌漑)방식으로 전환되었다. '천방'은 당시의 수방기술 수준으로 보아 갯골변에 진흙, 돌, 나무, 솔가지 따위를 재료로 하여 천방을 치고 그 내측의 간석지를 간척하는 것을 말한다. 규모가 작기는 하지만 수리사업이 민간차원에서도 지속되었던 것이다.

그러나 19세기 개항 이후 중앙의 행정력 약화와 더불어 동진강 유역의 수리시설은 황폐해졌다. 사실상 전통적인 수리시설 중 절반 이상이 쓸 수 없게 된 것이다.

우리나라 최고(最古)의 저수지인 벽골제가 축조된 지 1700년이 됐다. 벽골제도 천방도 조선말기에 이르러서는 거의 그 기능을 상실했다. 동진강 유역의 넓은 농경지에 충분히 물을 대기에는 수자원이 턱없이 부족했다. 일본인 지주들의 진출과 수리조합 설립을 계기로 섬진강 수계에 옥정호가 만들어지면서 비로소 호남평야가 우리나라 최대의 곡창이 된 것이다.

사실 소설가가 작품에 그린 현실이 역사적 사실과 얼마나 정합성을 갖는가의 문제는 대단히 복잡하다. 역사소설에 얼마나 비역사적인 내용이 담겨 있는가를 확인하는 의미로써의 '사실(fact)'이 아니라 작가가 사실을 어떻게 보았고, 그 작품을 연구자는 어떻게 보는가가 더욱 중요하다.

/소순열(전북대 농업경제학과 교수)

※ 공동기획: 만경강 생태하천가꾸기민관학협의회·정읍의제21

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.