[이은혁의 글씨로 만나는 옛 글] (63) 신라의 외교가 김인문의 묘비

삼국통일 위업 '빛나는 외교력'

신라의 삼국통일을 논하자면 김인문(金仁問·629~694)을 빼놓을 수 없다. 앞서 언급한 것처럼 일부 금석서에서 태종무열왕릉비의 찬서자로 김인문을 지목하고 있으나, 그가 무열왕의 둘째 아들로서 과연 선고의 능비를 찬서했을까 의문이 앞선다. 신라가 삼국통일의 위업을 달성하는 데에는 김인문의 외교적 역할이 막대하였다. 신라시대 이른바 숙위(宿衛)의 대명사로 일컬어질 정도였던 그는 당(唐) 전문가였다. 그가 세상을 떠난 후 500여 년이 지나 고려시대에 편찬된 「삼국사기」와 「삼국유사」에 그의 전기가 비교적 상세하게 묘사되어 있다.

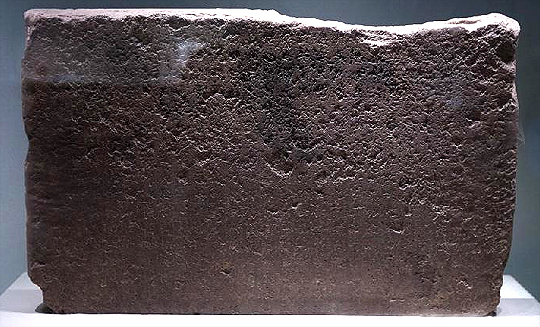

김인문의 묘비는 1931년 12월 11일, 조선고적연구회 경주주재연구원이었던 일본인 아리미츠 교이치(有光敎一)와 조수 이성우(李盛雨)에 의해 경주시 서악리 서악서원(西岳書院)의 누문 아래에서 비신의 일부만 발견되었다. 비편의 내용상 김인문의 묘비임을 증명할 수 있을 뿐, 간기가 없어 세워진 연대나 서자 찬자 등의 정보를 알 수 없다. 이전에 태종무열왕릉비와 문무왕릉비를 통해서 확인했듯이 통일신라에 접어들면 비문의 형식이 정형화된다. 김인문의 묘비 또한 정형화된 비신에 정간선(井間線)을 긋고 절제된 구양순체로 새겼다. 초당의 해서 특히 구양순체가 일세를 풍미하는 가운데 세워진 비라는 점에서 신라의 서예문화를 엿볼 수 있는 귀중한 자료이다.

전기에 의하면, 자는 인수(仁壽), 태종무열왕의 둘째 아들로 어려서 취학하여 유가의 서적을 다독하고 노장과 불가의 설을 겸섭하였으며, 예서를 잘 썼다. 진덕왕 2년(648)에 아버지 김춘추가 당나라 사신으로 파견되어 황제를 뵙고 일곱 아들이 있으니 숙위하게 해달라고 부탁한 것이 계기가 되어 숙위하게 되었다. 당과 밀접한 외교적 관계를 유지하려 했던 신라의 노력은 결국 김인문의 외교력에 힘입어 나당연합을 통한 삼국통일의 위업이라는 결실을 거둔다. 그러나 그의 인생에도 위기는 있었다. 나당 연합으로 고구려를 멸한 후, 당이 고구려 유민을 부추겨 신라를 치려는 의도가 엿보이자 신라(문무왕)는 고구려 반란군을 받아들이고 백제의 옛 땅을 점거하였다. 이에 노한 당 황제는 유인궤(劉仁軌)를 앞세워 신라 정벌을 도모하는 한편, 숙위하고 있던 김인문을 신라왕으로 임명하여 귀국시키려 했다. 형제간의 살육을 예고하는 위기였다. 황제의 명을 거역할 수 없었던 김인문은 어쩔 수 없이 신라로 향하였으나 다행히 신라에서 급파한 사신이 당에 사죄함으로써 일단락되었다. 효소왕 3년 병에 걸려 당나라에서 죽으니 향년 66세였다. 당 황제는 수의를 내려주며 애도를 표하고 육원경(陸元景) 등에게 명하여 영구를 신라로 압송토록 하였다. 고국 신라에서는 최고의 관직인 태대각간(太大角干)을 추증하고, 그 이듬해 10월 27에 경주 서원(西原)에 장사지냈다. 일곱 번이나 당에 들어가 숙위하였는데 그 세월이 22년이었다. 인생의 삼분의 일을 당에서 보낸 것이다. 이처럼 김유신과 더불어 삼국통일의 주역으로 손꼽지만 세월은 이들의 영화로운 비신을 지켜주지 못하였다.

/ 이은혁(전주대 한문교육과 겸임교수)

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.