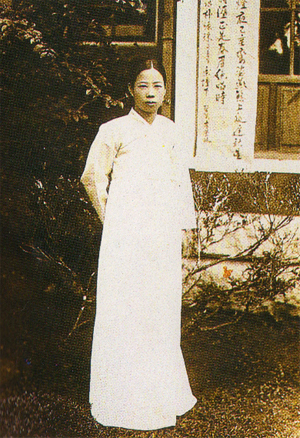

[최동현의 명창이야기] (34)박록주②

최초의 여류창극 스타 '불꽃같은 삶'…여자 소리꾼들 모아 '여성국악동호회' 결성

1928년 봄 박록주는 조선극장에서 열린 8도 명창대회에 참가하여 공연을 했는데, 이 때 박록주는 세 사람을 만났다. 한 사람은 전 부통령 김성수의 부친 김경중이었고, 또 한 사람은 조선극장 지배인 신씨, 나머지 한 사람은 소설가 김유정이었다. 김경중은 다음해에 송만갑의 수제자인 김정문에게 소리를 배울 수 있도록 주선을 해주었다. 박록주가 김정문으로부터 배운 <흥보가> 가 바로 정통 동편제 <흥보가> 이다.

소설가 김유정은 박록주의 소리를 듣고 반하여 날마다 사랑을 고백하는 편지를 보냈다. 이 때 김유정은 아직 소설가로 이름을 얻기 전 대학생 신분이었다. 나이도 박록주가 많았다. 그러니 박록주에게 김유정은 철모르는 젊은이에 불과했을 수도 있다. 박록주는 김유정의 사랑을 받아들이지 않았다. 김유정은 박록주에 대한 사랑을 이루지 못하고 1937년에 폐결핵으로 죽었다.

김정문에게 <흥보가> 를 배우고 돌아온 박록주는 1931년 5월 조선극장 지배인이었던 신씨와의 애정문제와 복잡한 집안사정으로 수면제를 먹고 자살을 기도했다. 다행히 목숨을 건진 박록주는 건강을 회복한 후 두 번째 남편 우석 김종익을 만났다. 우석 김종익은 순천 사람으로 엄청난 부자였다. 1934년 우석은 국악 발전을 위해 서울 종로구 익선동에 있던 건물을 거금을 들여 사주었다. 이곳에 바로 일제강점기 국악운동의 산실이 된 조선성악연구회가 들어섰다.

조선성악연구회에는 당시 활동하던 우리나라 전통예술인들이 다 모였다. 이 단체가 결성된 후 우리 전통 국악은 최고의 융성기를 맞았다. 조선성악연구회의 업적 가운데서 제일 먼저 들어야 할 것은 창극의 완성이다. 창극은 1902년 고종 즉위 40주년을 기념하는 행사를 준비하는 과정에서 만들어졌다고 하지만, 그 때의 창극은 판소리를 몇 사람이 나누어 부르는 정도에 그쳤다. 지금 우리가 볼 수 있는 것과 같이 배경을 설치하고, 분장을 하고, 배역을 나누어 연기를 하는 창극은 정정렬과 김연수의 주도하에 조선성악연구회에서 만들어졌다. 물론 이 때의 창극은 상업적으로도 크게 성공했다. 지금까지도 우리나라의 창극은 조선성악연구회에서 만든 창극을 원형으로 삼는다. 박록주는 여기서 <춘향전> 의 춘향이, <심청전> 의 심청 역할을 맡아 크게 활동하였다. 그러니까 박록주는 최초의 여류 창극 스타였다고 할 수 있다.

해방 후에 박록주는 우리나라 판소리를 대표하는 여자 소리꾼으로 군림했다. 1948년에는 여자 소리꾼들을 모아 여성국악동호회를 결성하여 한 때 크게 성공하기도 했다. 그러나 그 시절은 짧았다. 판소리는 6·25를 겪는 동안에 처참하게 무너져 내렸다. 박록주는 생활고에 시달렸다. 저축하는 성품이 아니었던 박록주는 모아놓은 재산도 없었다. 1952년에는 한 쪽 눈을 실명하기까지 했다. 눈병 때문이라고도 하고, 아편 때문이라고도 한다. <국극사> 라는 단체를 만들어 활동했으나 극심한 어려움 끝에 1960년에 완전히 망하고 말았다.

<국극사> 라는 단체가 망할 무렵 박록주는 폐병에 걸려 어려운 처지에 빠졌다. 이 때 김여란이 도움을 주었고, 나중에는 박귀희가 거처를 마련해 주어 생활을 영위할 수 있었다고 한다. 박록주는 박귀희에게 <흥보가> 를 가르쳤다. 후에 김소희도 박록주에게 <흥보가> 를 배워 완창을 할 수 있게 되었다고 한다. 조상현을 양아들로 삼아 판소리를 가르치기도 했다.

1965년 박록주는 무형문화재로 지정되었다. 그러나 박록주의 생활은 궁핍에서 벗어날 수 없었다. 그런 중에도 1971년에는 정통 판소리를 보존하기 위해 판소리보존연구회를 만들어서 이사장을 맡았고, 제1회 판소리 유파발표회를 열기도 했다. 그러나 셋방을 전전하다가 박록주는 1971년 면목동의 단칸방에서 세상을 떠났다.

부친에 의해 팔려 소리꾼이 된 경상도 여인, 판소리에서의 성공과 자살 기도, 소설가 김유정의 사랑, 한 쪽 눈의 실명, 무형문화재로 이어진 박록주의 일생은 그야말로 파란만장한 것이었다. 그럼에도 불구하고 박록주의 소리는 꿋꿋하고 씩씩한 전형적인 동편제 스타일로 유명하다. 인생살이의 그 어떤 시련도 그의 예술 정신을 훼손하지는 못했던 것이다. 박록주의 불굴의 예술혼은 아직도 많은 제자들을 통해 계속 이어지고 있다.

/최동현(군산대 국어국문학과 교수)

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.