[20. 매창의 '이화우 흩날릴 제'(하)] 탁월한 시재, 지절 갖춘 부안의 대여류시인

유희경에 대한 그리움, 절명시로 남겨 / 가람 이병기 "매창은 천생의 서정시인"

유희경이 의병에 가담하기 위해 매창과 이별하고 부안을 떠난 후, 임진왜란이 끝난 지도 15년이 지났지만 사랑하는 매창을 만나지 못하였다. 그는 의병활동을 마치고 서울에 살면서 의병활동의 전공으로 정 3품 통정대부, 종 2품 가의대부를 받아 신분이 상승되었고, 당대의 문사들과 시로서 교유하느라 매창을 찾지 못한 것으로 보인다. 유희경은 창덕궁 서편 원동의 금천 상류부근에 집을 지어 ‘침류대(枕流臺)’라 이름하고 살았다. 이곳은 17세기 당대 유명한 시인과 학자들이 모이는 상류층문화 사랑방이었다. 그리고 종내는 ‘삼청시사(三淸詩社)’로 이어져 중인 평민들의 ‘위항문학(委巷文學)’의 산실이 되었다.

완평부원군 이원익과 장유, 이수광, 차천로, 신흠, 조우인 등 당대의 이름난 시인과 학자들이 이 침류대를 수시로 드나들며 풍류를 즐겼다. 이수광은 그가 쓴 침류대기에 ‘대(臺), 즉 너른 바위 둘레에는 복숭아나무 여러 그루가 둘러 심어져 있어 때로는 시냇물 양쪽으로 복숭아꽃비가 흩뿌려져서 마치 비단물결이 춤추는 것 같으니 옛 무릉도원이 어찌 이보다 더 아름답다고 할 수 있으랴’며 찬탄하기도 했다.

그런 세월을 보내면서도 유희경은 매창을 꿈에도 잊지 못하고 그리워하였다. ‘그대의 집은 부안에 있고/ 내 집은 서울에 있어/ 사무치게 그리워도 서로 만날 수 없고/ 오동나무에 비 뿌릴 땐 나의 애가 끊어지네’와 같은 그리움의 연시(戀詩)들이 10여 편이상이나 〈촌은집〉에 실려 전하는 걸 보면 매창에 대한 깊은 사랑을 짐작할 수가 있다. 지금은 부안과 서울이 두 세 시간이면 닿을 수 있는 지척간이지만, 그 옛날엔 산 넘고 물 건너가야 할 천 리, 만 리 길이었을 것으로 보인다. 더구나 서로 처해진 여건과 환경은 물리적인 시공보다 더 훨씬 더 멀고 힘들었기 때문에 보고 싶어도 만나기 어려웠을 게 틀림없다.

푸른 송백 앞에 두고 맹세하던 날(松柏芳盟日)

사랑은 바다보다 훨씬 더 깊었더라 (恩情與海深)

강남 간 파랑새는 날아 올 줄 모르니(江南靑鳥斷)

이 한밤 나 혼자만이 애간장을 녹이네(中夜獨傷心)

고운 뜰엔 배꽃피고 두견새 피를 토해 우는데(瓊苑梨花杜宇啼)

달빛만 뜰에 가득 차니 더더욱 서러워지네(滿庭蟾影更凄凄)

꿈에서라도 볼까 해도 잠은 더욱 오지 않아(相思欲夢還無寐)

매화 핀 밤 창가에 기대서니 새벽닭소리 들리네(起倚梅窓聽伍鷄)·-규중원(閨中怨)

매창은 유희경을 처음 만나 사랑을 나누었던 옛날을 회억하며 그리움과 보고픔을 이토록 애절하게 시로 승화시켰다. 사랑이 익어갈 땐 누구나 눈서리가 내려도 변함이 없는 소나무나 잣나무에 비겨 서로 변치 않을 것을 맹세를 한다. 논어 자한편의 ‘추운 겨울날이 되어야 소나무나 잣나무가 시들지 않음을 안다’는 그 세한송백(歲寒松柏)의 지조와 절개를 들어 사랑의 굳은 맹세를 해 보지만, 그런 사랑도 머지않아 허무에 젖어드는 게 우리 인생사다.

서울로 간 그임은 1년이 가고 10년이 되어도 돌아올 줄 모르가 때문에 강남 간 파랑새는 다시 돌아올 줄 모른다고 독수공방의 고독 속에서 시적화자는 괴로워하고 있다. 이러한 고독을 더욱 상승시키는 소재로 두견새, 달빛 가득한 뜰, 매화 핀 창가, 새벽닭 울음소리 등이 동원되면서 그리움은 고조된다. 예로부터 두견은 사랑을 못다 이룬 피맺힌 사랑의 한조(恨鳥)다. 고려조 의종 때 정서(鄭敍)의 ‘정과정곡’으로부터 소월의 ‘진달래꽃’에 이르기까지 죽어서라도 못다 한 슬픈 사랑을 상징했던 주요소재였다.

그래서 귀촉도, 촉혼, 소쩍새, 불여귀, 자규, 두견새 등 시제나 시의 내포된 의미 따라 제각각 이름을 달리하며 자주 용사(用事)되었다. 매창도 달빛 교교히 쏟아지는 한밤 피를 토해 우는 두견처럼 자신을 한조에 의탁하여 상사의 한을 담아내었다. 꿈에서라도 임을 만나 사랑을 나누려 하지만 짓궂은 새벽닭의 울음소리로 그것마저 이룰 수 없는 화자의 애틋한 상사의 정이 마음을 더욱 아프게 한다.

그러나 이들의 운명적인 재회는 헤어진 지 15년 만인 선조 40년(1607년) 유희경이 회갑을 넘은 나이에 이르러서야 이루어졌다. 그것도 불과 열흘 남짓의 짧은 만남이었음을 촌은이 매창에게 남긴 ‘중봉계랑’의 시제 중봉(重蓬)에서 읽을 수 있다. ‘예부터 임 찾는 일은 다 때가 있다하는데/ 시인께는 어찌하여 이리도 늦어졌는지/ 내 온 것은 임만나려는 뜻만이 아니라/ 시를 논하자는 열흘 기약이 있었기 때문이라오’, ‘외로운 산비들기 물가로 돌아날고/ 날 저문 모래밭엔 안개까지 드리운데/ 술잔을 맞들고서 마음을 주고받지만/ 날이 밝으면 이몸이야 먼 하늘 끝에 가 있으리’라며 만남의 기쁨과 이별의 아픔을 동시에 드러내었다.

그리고 시제처럼 이들은 열흘 만에 다시 헤어졌다. 서울 ‘침류대’에 두고 온 문화 사랑방 일도 그러려니와 가정을 가진 유부남과의 기구한 인연이었기 때문이었을 것으로 보인다. 유희경이 떠난 3년 후인 광해조 2년(1610년)에 매창은 사랑하는 임을 그리워하다가 마침내 그리움을 한으로 승화시키는 절명(絶命)시를 남기고 나이 서른일곱에 홀연히 한 많은 세상을 떠났다.

도원에서 맹세할 땐 신선 같던 이 몸이(結約桃園洞裏仙)

오늘 이다지도 처량할 줄 그 뉘 알았으리(豈知今日事悽然)

애닯은 이 마음 거문고에나 실어볼까(坐懷暗恨五絃曲)

만 가닥 온갖 사연 시로나 달래볼까 (萬意千事賦一篇)

이 풍진세상 고해에는 시비도 많은데 (塵世是非多苦海)

홀로 지새는 이 밤 수 년 같이 길기만 하네(深閨永夜苦如年)

덧없이 지는 해를 머리 돌려 쳐다보니(藍橋欲暮重回首)

구름 속에 첩첩청산 눈앞만 가리우네(靑疊雲山隔眼前)

허무한 사랑에 지치다 못해 세상을 버린 매창의 부음을 접한 유희경은 ‘맑은 눈 하얀 이에 푸른 눈썹을 지닌 계랑아/ 홀연히 뜬구름 따라 네 간곳 어딘가/ 꽃다운 그대의 혼백 저승으로 갔느냐/ 그 누가 있어 임의 옥골 고향 땅에 묻어주리/ 다행히도 정미년에 그대 다시 만나 즐겨웠는데/ 이제는 슬픈 눈물만 내 옷을 함빡 적시네’라 부시(賻詩)하고 통곡하며 애도하였다. 10년간이나 정신적 교유를 하며 매창을 사랑했던 허균도 한 바탕 소리내어 곡을 하고 율시 2편을 지어 매창을 애도했다는 기록이 허균의 〈성소부부고〉에 전한다.

매창은 문재가 탁월하고 옛 백제의 여인들처럼 지절이 있는 기생이었다. 허균의 끈질긴 구애에도 몸을 끝내 허락지 않았고, 대신 자신의 질녀를 허균의 침소에 들여보낼 정도로 몸가짐이 단정했음을 허균의 문집에서 엿볼 수 있다. 또한 매창이 술취한 사람에게 준 ‘증취객(贈醉客)’이란 5언절구 ‘술 취한 손님 비단저고리 잡으니/ 그 저고리 손길 따라 소리내며 찢기우네요/ 그까짓 비단 저고리 하나쯤이야 어쩌리오만/ 임이 주신 사랑까지 찢겨질까 두려웁네요’란 절창에서도 매창의 이 같은 면모가 읽혀진다.

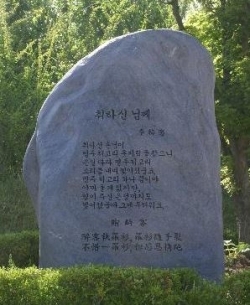

가람 이병기도 이러한 매창의 절조를 담아 지은 ‘매창뜸’ 연시조 3수가 매창공원의 시비에 새겨졌다. 신석정은 〈매창시집〉을 대역(對譯)하면서 매창을 ‘천생의 서정시인’이라 추앙하며 서정적이고 아름다운 필치로 매창의 한시를 재창작하듯 번역하여 세상에 내놓았다. 그리고 개경에는 박연폭포, 황진이, 서화담의 ‘송도삼절’이 있었다면, 부안엔 직소폭포, 매창, 유희경의 ‘부안삼절(扶安三絶)’이 있었노라고 하였다. 이렇듯 매창은 당대의 혁혁한 문사들이 찬탄했던 조선의 단아한 기생이었고, 황진이의 시재를 뛰어넘은 이 고장 부안의 대여류시인이었다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.