[(25) 춘향전과 흥부전, 콩쥐팥쥐전, 홍길동전] 춘향 문화재, 남원 곳곳 산재 '본향 확실'

흥부 관련 설화 실제 유전 / 앵곡마을, 전주 예속 역참 / 율도국은 위도 가능성 커

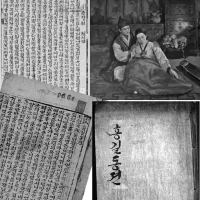

〈춘향전〉의 연구는 1930년대와 1940년대 조윤제의 「교주춘향전」이 나오면서 시작된 이래, 1965년 김동욱에 의해 발표된 〈판소리발생고〉로 본격화되었다. 이 논문에서는 판소리춘향가와 소설춘향가와의 관계를 근원설화로부터 판소리 한마당으로, 이후 판소리 대본 및 판소리계소설로의 정착이라는 전개도식을 실증적으로 제시하였다. 이로써 〈춘향전〉의 소설이 판소리춘향가보다 앞섰다는 선행(先行)설을 극복하고 판소리춘향가의 선행설을 정립하는 계기가 되었다.

근원설화에 관한 연구도 도미설화의 변이형인 구례현에 살았던 부인의 〈지리산가〉 백제오가 열녀설화와 남원에서 노진, 김우항, 박문수, 성이성 어사와 기녀가 사랑했다는 설화들이 있고, 신임부사 생일잔치에서 지은 7언시 설화인 암행어사설화, 남원지방의 추녀기생 춘향과 이도령의 이야기 등 5종이 전해오고 있다. 이 외에도 유사한 연애설화와 아랑설화, 심수경 설화에 얽힌 신원설화(伸寃說話), 성현의 아들 성세창이 평양기생 자란과의 애련설화 등의 염정설화, 허현의 아들이 혼례식날 부친의 급서로 초야정사를 치르지 못하고 여묘(廬墓)살이 하다가 정사를 치러 자식을 낳았지만, 신랑이 죽자 신랑이 주었던 신표로 친자위기를 모면했다는 수기설화(手記說話) 등이 복합적으로 작용하여 춘향과 이도령의 사랑이야기로 발전한 것으로 귀결되어 왔다.

어쨌건 우리나라 최고(最古)의 인간중심의 사랑이야기인 〈춘향전〉은 남원 광한루와 춘향사당, 춘향묘, 성안의(成安義)부사의 기적비, 이도령이 다니던 박셔틔(薄色峙)고개, 춘향이 버선발로 이도령을 따라갔다는 버선밭과 오리정(五里亭) 등의 배경과 소재들이 남원지방에 실제 산재해 있다. 또 남원에서 매년 시행되는 춘향제 등 민간설화와 더불어 전해지는 유형무형의 춘향의 문화재가 많은 남원은 조선조 판소리계 소설 〈춘향전〉의 본향임에 틀림이 없다.

1949년 80세 된 조성국 노인담에 의하면 박색 춘향이 이도령을 위해 수절하다가 옥사한 뒤 남원에 가뭄이 들자, 양진사가 백지 3장에 춘향의 해원(解寃)을 담아 기우제를 지낸 뒤 흉년을 면했는데 그것이 훗날 춘향전으로 발전되었고, 자신이 70 년 전(고종 16년, 1879년) 이용준 남원부사 시절에 남원 광대기생들이 춘향계를 만들어서 춘향의 제사를 춘추에 두 번 지내는 걸 보았다는 목격담이 전해 온다고도 하였다. 〈춘향전〉은 18세기 영국의 새뮤얼 리처드슨 (1689- 1761)이 귀족의 아들 백작 Mr. B와 그 집의 하녀 파멜라가 신분적 차이를 극복하고 정식으로 결혼하게 되는 애틋한 사랑을 편지체소설로 완성한 서구 근대소설의 효시인 〈파밀러〉와도 유사한 이야기 구조를 보이고, 이 소설에 견주어 보아도 조금도 손색이 없는 고전소설이라고 할 수 있다.

춘향전 외에도 남원군 인월면 성산리나 아영면 성리를 중심으로 이루어진 판소리계 소설 〈흥부전〉과 전북 완주군 이서면을 배경으로 한 〈콩쥐팥쥐전〉 등의 한글소설이 이 고장을 배경으로 하여 창작되었다. 이는 조선 세조 조에 김시습이 남원에서 전해오는 양생과 귀신처녀와의 사랑을 엮은 한문소설 〈만복사저포기〉와 광해군 때 실제 남원에 살았던 최척이 임병양란을 겪으며 옥영과 사랑과 이별의 이야기를 엮은 조위한의 〈최척전〉이 남원의 이러한 산문문학을 낳는 중요한 터전이 되었다고 보여진다.

〈콩쥐팥쥐전〉은 서구의 신데렐라 소설과도 이야기 줄거리가 유사하고, 더욱이 중국의 옛 문헌에도 실려 전승되고 있는 이야기와 거의 동일하다는 점으로 보면 이 이야기는 세계 각국에 공통적으로 분포되어 전승되고 있는 것으로 알려져 있다. 이는 인간 본연의 신분상승 욕구의 분출과 동경이 낳은 소산의 결과가 아닐까 생각된다.

사실 이 고장 전북에는 이러한 소설을 뒷받침하는 지명이나 설화들이 산재해 있다. 예컨대 흥부태생마을인 남원 인월면 성산리와 흥부 발복 마을인 아영면 성리에는 흥부가 놀부에게 쫓겨 짚신을 털며 신세한탄을 했다는 신털바위와 박첨지 놀부묘가 실재하고, 박춘보 흥부가 허기져 쓰러졌다는 허기재와 놀부가 흥부에게서 화초장을 얻어 돌아가 쉬었다는 화초장 바위 외에도 연하다리, 연비봉, 흰죽배미, 새금모퉁이, 박놀보설화 등이 실제로 유전되고 있다.

또 완주군 이서면과 은교리 앵곡 마을에는 애통리 두월천 빨래터와 콩쥐가 은혜를 입은 산이라는 두은(斗恩)산, 팥쥐가 콩쥐를 빠뜨려 죽였다는 팥쥐기방죽, 팥쥐가 넘어가 건넜다는 두월천, 아버지 최만춘이 딸 콩쥐가 억울하게 죽었다는 애통한 소식을 처음 듣고 통한의 눈물을 흘렸다는 애통리, 계모 배씨와 팥쥐가 짜고 콩쥐를 죽였다는 분통터진 소식을 들었다는 분통리(일명 분토리), 앵곡 역참(驛站)의 마방자리, 콩쥐를 도와준 두꺼비가 살았다는 두죽제 등 「콩쥐팥쥐전」에 등장하는 인물과 사건전개에 따른 지명들이 산재해 있다.

실제 이곳은 〈콩쥐팥쥐전〉의 배경을 놓고 김제시와 완주군이 경쟁적으로 서로 다투고 있는 지역이다. 우리나라를 강제 합병한 일제가 1914년 행정구역을 개편하면서 김제 금구에 속해 있던 은교리와 앵곡마을을 완주군 이서마을로 귀속시켰기 때문이다. 그리고 이서면은 이 소설에서 그리고 있는 것처럼 ‘젼쥬 셔문밧 삼십리허’에 있다고 했는데 「신증동국여지승람」 권 33 전라도 전주부조에 도‘이서(伊西)는 전주 서쪽 30리에서 35리 사이에 있다고 한 기록과 부합된다.

또 앵곡마을에는 전주에 예속된 역참이 있었던 것으로 알려진 곳이며, 이 역참은 그 옛날 남북을 오가는 주요한 길목이었다. 그러므로 여러 지역색을 가진 사람들의 왕래가 잦았기 때문에 다양한 이야기가 수집되고 혼합 재생산되어 구전되었을 것이며 이러한 과정에서 자연스레 〈콩쥐팥쥐전〉이 생산되었을 것으로 보인다.

이외에도 우리나라 최초의 한글고전소설 〈홍길동전〉도 전북 부안과 위도와 긴밀한 관련을 맺고 있다. 홍길동이 이상국으로 건설한 율도국이 부안 위도라는 사실이 민간 전승되어 왔을 뿐만 아니라, 학계에서도 상당한 근거를 갖고 논의되고 있음도 주지의 사실이다. 인근인 영광에는 홍길동 마을에 관한 전설이 전해 오고 있고, 실제 연산군 6년(1500)엔 가평, 홍천을 중심으로 활약했던 소설 속의 홍길동(洪吉童)과 끝자만 다른 명화적(明火賊) 홍길동(洪吉同)이 존재했었다. 또한 조선 중기 여류시인이자 부안 기생으로 개성의 황진이와 쌍벽을 이루었던 매창이 당대의 문사인 유희경, 허균, 이귀 등과도 깊은 관계를 맺고 왕래하며 교유가 있었던 것으로 보임으로써 〈홍길동전〉의 율도국이 이 고장 위도일 수 있다는 가능성을 더욱 높이고 있다고 할 수 있다.

허균은 오랫동안 부안 기생 매창과 왕래하며 시로서 교유를 했고, 실제 부안 우반동 선계안골엔 〈홍길동전〉을 집필했던 장소가 정사암이라 전해내려 오고 있다. 그 당시 허균의 장형 허성은 전라관찰사였고, 허균은 충청, 전라도 지방의 세곡을 거둬들이는 수운판관이었기 때문에 부안을 자주 드나들었다. 선조 34년(1601년)에는 수운판관의 벼슬마저 사임을 하고 부안을 자주 내방하면서 매창과 시로서 절친하게 사귀었으므로 〈홍길동전〉을 부안에서 지었을 가능성이 아주 높을 수밖에 없다. 그리고 조선조 실학자이자 많은 한문소설을 남긴 박지원의 〈허생전〉 가운데서도 부안 변산이 도적소굴의 배경으로 나오는 것을 보더라도 허균의 〈홍길동전〉의 창작이 이 고장 부안에서 이루어졌다는 가능성이 높다고 할 수가 있다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.