[(29) 판소리 6마당 개작자 신재효] 신분 초월한 민족문학예술로 승화

동편제·서편제 조화, 드라마 같은 면모 살려 / 판소리 창법 분류·개발·전수, 대중화 기여

판소리는 소리를 하는 소리꾼 창자와 북을 치는 고수, 보고 듣는 청중의 3자가 한데 어우러져 하나의 ‘판’을 이루어서 실행되는 예술행위를 일컫는 장르이다. 판소리란 소리꾼의 소리를 남에게 들려주기 위한 예술형식이기 때문에 많은 청중이 있어야 하며, 흔히들 ‘일고수(一鼓手) 이명창(二名唱)’이라 이르듯이 소리에는 반드시 고수의 장단과 추임새가 필수적이다. 판소리의 연행은 창자의 소리와 말인 ‘아니리’, 몸짓인 ‘발림(너름새)’, 고수의 북소리와 흥을 돋우는 ‘추임새(보비위)’가 반드시 기본이 된다. 여기에 청중들의 추임새가 어우러지면 판소리는 이런 요소들이 한데 어울려 하나의 ‘소리판’이 이루어짐으로써 신명나는 예술행위로 태어난다.

우리나라의 판소리는 대개 조선 숙종조(1675- 1720년) 전후인 18세기 초에 형성된 것으로 보는 게 학계의 통설이다. 왜냐하면 현존하는 가장 오래된 판소리의 기록물로서 1754년 유진한이 한문으로 쓴 〈춘향가〉와 남원의 양주익이 한문으로 쓴 〈춘몽연(春夢緣)〉이 전해오기 때문이다. 그리고 일부〈배뱅이굿〉과 〈변강쇠가〉 등의 예를 든 북방계설이 있기도 하지만, 판소리는 전라도를 중심으로 무당들의 무가(巫歌)를 중심으로 비롯되어 되었다는 남방계설이 통설이다.

신재효(1812- 1884년)는 전북 고창에서 아버지 광흡과 절충장군 상려(常礪)의 딸인 경주김씨 어머니 슬하에서 태어나 35세 이후에 이방이 되었다. 후에 호장(戶長)이 되었다가 1876년 기전삼남(幾甸三南)의 한재민(旱災民)을 구제한 공으로 정3품 통정대부가 되었고, 절충장군을 거쳐 가선대부에 오르고 이어 호조참판으로 동지중추부사에 올랐다. 그는 꾸준히 신분상승을 꾀하면서 한시문학보다 판소리의 정신세계에 몰입하여 즐기는 한편, 넉넉한 재정을 바탕으로 판소리 광대들을 모아 그들의 생활을 도와가며 판소리를 가르쳤다. 진채선(陳彩仙), 허금파 등의 여성광대를 최초로 발탁하여 길러냄으로써 여성도 판소리를 할 수 있는 길을 최초로 열었고, 김세종, 전해종 등의 명창들을 길러내기도 하였다. 가람 이병기는 그가 지은 「국문학개론 1965」에서 판소리는 그 내용에 극적 요소가 많고 그 체제가 소설적이라기보다 희곡적이며, 그 문체가 산문체가 아니고 시가체적인 것이라 하여 ‘극가(劇歌)’의 장르라고 최초로 정의하기도 하였다. 신재효는 특히 고졸(古拙)한 소리와 직선적인 성음을 갖추고 박자가 빨라서 너름새를 하기 어려운 ‘동편제’와, 화려하고 부드러운 소리를 갖추면서 느린 박자로 쉽게 너름새가 이루어지는 ‘서편제’의 장점을 조화시키면서 ‘듣는 판소리’에서 ‘보는 판소리’의 묘미를 더해 드라마틱한 면모를 살려낸 판소리 제작자이다. 그리고 춘향가를 남창(男唱)과 동창(童唱)으로 구분하고 어린광대가 수련할 수 있는 대본을 마련하여 판소리의 다양성에도 기여하였다.

또 창 형식을 빌어 판소리의 이론을 처음으로 정립하는 〈광대가〉를 창작하여 판소리의 이론적 바탕을 마련하기도 하였다. 그는 여기에 해박한 지식을 바탕으로 이 판소리에서 소리꾼인 광대가 갖추어야 할 조건들, 예컨대 판소리는 반드시 인물, 사설, 득음, 너름새라는 네 가지 조건을 갖추어져야 한다는 법도를 가사장르에 맞춰 다음과 같이 논리적으로 정리 제시하였다.

거려(居廬)천지 우리행락 광대행세 좋을시고/그러나 광대행세(廣大行勢) 어렵고 또 어렵다/광대라 하난 것은 제일은 인물치레/둘째난 사설(辭說)치레 그 즉차 득음(得音)이오/그 즉차 너름새라 너름새라 하난 것이/귀성지고 맵시 있고 경각(頃刻)의 천태만상/위선위귀(爲仙爲鬼) 천만변화 좌상(座上)의 풍류호걸/귀경하는 남녀노소 울게 하고 웃게 하는/이 귀성 이 맵시가 엇지 아니 어려우며/득음이라 하난 것은 오음(五音)을 분별하고/육율(六律)을 변화하야 오장(五臟)에서 나는 소리/농락하여 자아낼 제 그도 또한 에렵구나/사설(辭說)이라 하난 것은 정금미옥(精金美玉) 좋은 말로/분명하고 완연하게 색색이 금상첨화/칠보단 미부인이 병풍되어 나셔 난 듯/삼오야(三五夜) 밝은 달이 구름 밖의 나오난 듯/세(細)눈뜨고 웃게 하기 대단히 에렵구나 /인물은 천생이라 변통할 수 없거니와 (중략)

이와 같이 광대가 지녀야 할 조건의 세부적인 설명 속에는 판소리에 대한 신재효의 해박한 경지를 보여주고도 남음이 있다. 즉 너름새는 구성지면서 맵시가 있어야 하며, 때론 변화무쌍한 연기력으로 청중들을 사로잡아 일희일비하도록 하는 천부적인 재능을 가져야 한다는 것이다. 득음(得音)은 오음(五音; 궁, 상, 각, 치, 우의 5음)을 분별하고 육률(六律;12율 중 양성에 해당하는 태주, 고선, 황종, 이칙, 무역, 유빈 등의 6소리)을 변화시켜 오장과 육부에서 나오는 소리로 만들어져 청중들을 농락할 수 있어야 하며, 깨끗하게 정련된 금과 아름다운 옥과 같이 곱디고운 말로서 칠보단을 두른 선녀가 병풍 속에서 나오듯 하거나, 삼오야 밝은 달이 구름 속에서 얼굴을 내밀듯 해야만 한다고 하였다. 판소리는 먼저 우아한 표현의 사설이 기본이 되어야 하고 음악적 기교가 뛰어나야 하며, 청중을 사로잡을 수 있는 연기력도 중요하다고 강조하면서 이러한 요건을 갖춘다면 반드시 한시문학과 어깨를 겨눌 수 있다는 자부심도 가져야 한다고도 하였다. 그간 전해오던 송만재의 1910년대 「관우희(觀優戱)」에 의하면 판소리는 본디 〈춘향전〉, 〈심청가〉, 〈홍보가〉, 〈수궁가〉, 〈적벽가〉, 〈변강쇠타령〉, 〈배비장타령〉, 〈장끼타령〉, 〈옹고집타령〉, 〈왈자타령〉, 〈강릉매화타령〉, 〈가짜신선타령〉 등 12마당이 있었다. 1940년대의 「조선창극사」에도 송만재의 12마당 가운데 〈왈자타령〉을 〈무숙이타령〉으로, 〈가짜신선타령〉 대신에 〈숙영낭자전〉으로 대체되었지만 12마당은 변함이 없었다.

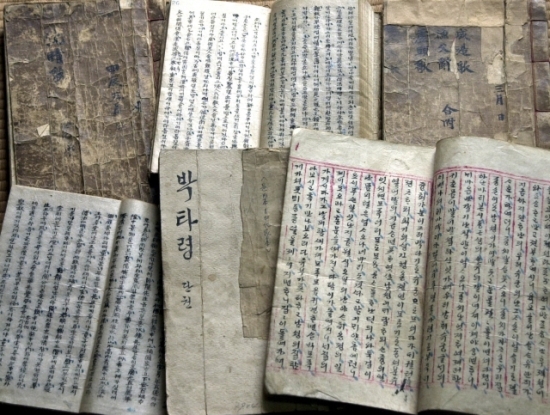

그런데 1933년 이선유가 발간한 「오가선집」에는 〈춘향가〉, 〈심청가〉, 〈박타령〉, 〈수궁가〉, 〈화용도(적벽가)〉의 5편만 실려 전해왔다. 신재효는 종래의 12마당의 판소리 가운데 이선유의 5마당 외에 〈변강쇠타령 -가루지기타령〉을 넣어 〈춘향가〉, 〈심청가〉, 〈박타령〉, 〈토별가〉, 〈적벽가〉, 〈변강쇠가〉 등 6마당으로 개작하였는데, 여기에 사설을 개작하여 작품 전체가 체계적이고도 합리적인 구성을 갖추게 함으로써 그가 지향했던 상층취향의 전아한 의취를 살려냈다. 기존의 12마당 판소리들 가운데 청중들의 호응을 받은 작품들은 살아났지만 그렇지 못한 작품들은 문장체 고소설로 그 흔적을 남기었다. 기왕의 소박하고 산만한 사설들을 천재적인 문장력으로 바르고 아름답게 개사(改詞)함으로써 양반층을 끌어들이는 계기를 만들었으나 구비문학의 역동성을 깨뜨렸다는 비판을 받음과 동시에 당대 공연되었던 판소리 대본을 살려냈다는 예찬을 아울러 받기도 했다. 그러나 판소리의 창법을 분류하고 개발하여 전수한 신재효의 공은 판소리사에서 역사적이라 할 수 있고, 판소리가 상하층 계급의 관심을 아울러 불러일으키게 됨으로써 신분을 초월하여 민족문학예술로 승화시키는데 크게 공헌을 하였다.

신재효는 판소리 외에도 30여 편이 넘는 허두가(虛頭歌)라는 단가를 지었는데, 규방 여인들이 재산 모으는 자신의 경험을 바탕으로 지은 〈치산가(治産歌)〉, 외국의 침략으로 인한 시련을 걱정하는 〈십보가(十步歌)〉, 〈심한 西洋되놈〉, 경복궁낙성을 기리는 〈방아타령〉, 〈오섬가(烏蟾歌)〉, 〈도리화가(桃李花歌)〉 등을 창작하여 판소리문학예술의 차원을 드높이기도 했다. 판소리 가집으로 〈신오위장본(申五衛將本)〉이 전해온다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.