"위봉산성은 하삼도 방어 위한 입보산성이었다"

김철배 박사, '전북사학' 논문에서 밝혀

태조 어진 행궁터도 새롭게 비정 관심

전주 경기전 태조 어진과 뗄레야 뗄 수 없는 바늘과 실 관계인 완주군 위봉산성은 조선이 전라도 등 하삼도 방어를 위해 축성한 입보산성이고, 처음부터 경기전의 태조어진 피란처로 축성된 것이 아니라는 연구 결과가 나왔다.

또 완주군이 5년 전 두 차례에 걸친 발굴조사 후 비정했던 위봉산성 행궁터는 위봉진이고, 이곳과 위봉사 사이가 실제 행궁지일 것이라는 연구 결과도 새롭게 제기됐다.

임실군청 학예사 김철배 박사는 최근 ‘전북사학 제66호’에 발표한 ‘숙종대 전라도 위봉산성 축성과 행궁의 위치 고찰’ 주제 논문에서 이 같은 연구 결과를 내놓아 학계의 관심을 모으고 있다.

위봉산성 연구에 몰두해 온 김철배 박사는 15일 “위봉산성의 축성 배경은 숙종 당시 조선의 관방정책이 북벌론에서 적극적인 도성 방어체제로 변화한 데서 찾아볼 수 있다”며 "처음부터 변란시 태조 어진을 모실 목적으로 축성한 것이 아니다"고 했다.

논문에 따르면 위봉산성이 축성된 1675~1681년 무렵 청나라에서 벌어진 명조 부흥 반란인 ‘삼번의 난(1673)’은 윤휴 등 남인 정권이 북벌론을 주장하는 원인으로 작용했고, 북벌론은 숙종대 경신환국으로 남인 정권이 실각한 후 예봉이 꺾였다. 이를 계기로 조선의 관방체제는 적극적인 도성 방어체제로 방향이 바뀌었고, 남방에 위치한 충청, 경상, 전라 하삼도(下三道)에서의 국방정책도 일본 왜구 침략에 대비하는 쪽으로 진행됐다.

당시 전라도 연해 읍성과 진이 설치됐는데, 숙종 때 전라도 지역에 건립된 산성은 위봉산성이 유일했다.

이에 김 박사는 “당시 독진으로 전환된 무주 적상산성의 입보산성 기능을 대체할 산성으로 위봉산성이 축조됐다고 볼 수 있다”고 지적했다.

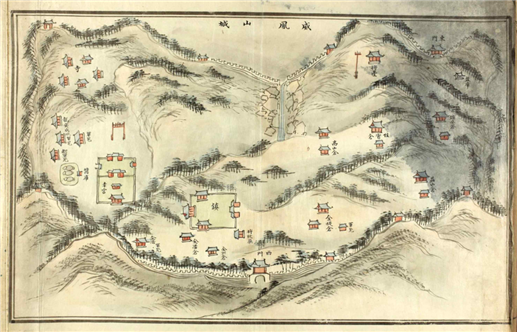

또 호남읍지(1847)와 1973년 영인된 여지도서(1760) 등 자료를 통해 위봉산성의 규모를 소개했다.

산성 둘레가 8539m에 달하는 위봉산성은 전주부성 5356척 1622m의 5배이고, 장성 입암산성 6200m, 담양 금성산성 7345m, 무주 적상산성 8134m보다 컸다.

이처럼 규모가 큰 위봉산성의 군병은 전주 등 인근 17개 군현에서 맡았고, 축성과 성첩 수리 등은 전주와 익산, 김제, 임실, 진안, 고산, 금구 등 7개 읍에서 맡아 수행했다. 군대 양식인 군향미는 1만 675석에 달했다.

위봉산성의 수성장(守城將)은 전주판관이 겸했고, 산성별장은 무관 종3품이 맡았다. 정3품 무관인 별영천총 2명이 위봉산성 운영을 주관했는데, 날랜 군사로 편성된 정초군 2201명 등 2539명이 산성 수비에 투입됐다.

위봉산성 내에는 경기전 태조 어진을 모실 수 있는 행궁이 지어졌는데, 행궁 건립이 결정된 것은 숙종 8년 1682년이지만, 실제 행궁이 건립된 시기는 50년 후로 추정됐다.

김 박사는 “1728년 이인좌의 난 이후 동래읍성(1731), 평양성(1733), 전주부성(1733~1734), 대구읍성(1736) 등이 차례로 수리 혹은 개축됐는데, 1730년 전주판관 권감이 위봉산성 수성장을 겸하면서 위봉산성 별전, 즉 행궁을 수축한 것으로 보일 뿐”이라고 설명했다.

김 박사는 호남읍지 등 자료와 산성 내 거북바위 등을 종합해 검토한 결과, 완주군과 전북문화재연구원이 2017~2018년 두 차례에 걸쳐 행궁지 발굴조사 후 추정한 행궁지는 위봉진으로 봐야 한다고 밝혔다.

완주군과 전북문화재연구원이 2017~2018년 두 차례에 걸쳐 행궁지 발굴조사 후 추정한 행궁지에 대해서, “당시 소양면 대흥리 86-1번지를 행궁지로 비정했지만 확실치가 않았다. 진전(眞殿, 행궁)의 형태인 정자각 관련 유구를 발견하지 못했다”고 결론 내렸지만 김 박사는“호남읍지, 여지도서 등의 위봉산성도형 등에 나오는 위봉산성 거북바위를 중심으로 행궁 위치를 가늠하면 소양면 대흥리 82-3번지, 82번지를 행궁지로 비정할 수 있다”고 새롭게 제시했다.

김철배 박사는 “위봉산성 내 행궁의 위치를 고증하여 향후 복원 및 활용에 쓰기 바란다. 이번 연구를 계기로 위봉산성에 대한 이해의 폭이 넓혀지기를 바란다”고 말했다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.