1930년대 아동문학의 선구자

아동문학 통한 휴머니즘 가치 추구

친자연적 소재로 순수한 동심 희구

시어 반복으로 리듬과 음악성 견지

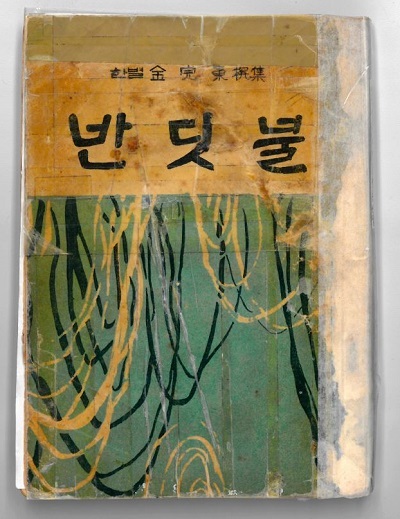

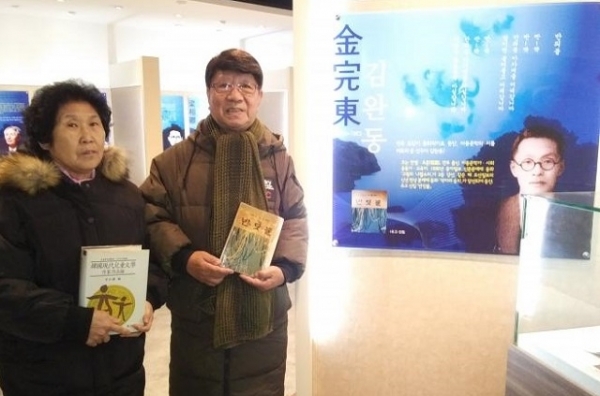

2019년 8월, 전라북도 문학관을 찾아온 사람이 있었다. 서울에서 사는 이들은 이곳에 전시된 아동문학가 김완동의 둘째 아들 부부였다. 아버지 김완동 작가에 대한 자료가 이곳에 전시되어 있다는 사실을 모른 채 지내다가 소식을 알게 되어 전시관을 찾아온 것이다. 이후 그들이 다시 문학관을 방문하였을 때 『반딧불』책 한 권을 가져왔다. 오랜 세월의 흔적만큼 낡은 책표지는 테이프로 붙여져 있었고, 제목 위에는 “한별 金完東 僎集”이라고 씌여 있었다. 그분은 한 권밖에 없는 아버지 유품인 이 책을 문학관에 기증하였고, 그의 생애와 작품을 재조명하는 계기가 마련되었다.

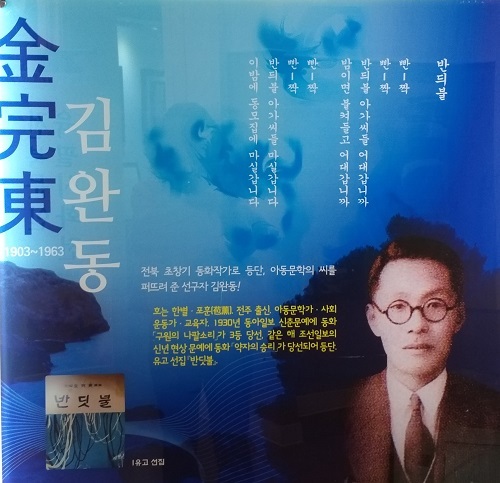

한별 김완동(1903-1965)은 전주서 출생하였다. 전주고등보통학교와 대구고등보통학교 사범과를 졸업한 이후 군산공립보통학교와 군산메리뽈딩여학교를 거쳐 전주신흥보통학교, 서천서림보통학교에서 교사로 지냈으며, 장항성봉심상학교 훈도와 순창교육구청 학무과장를 역임했다. 그리고 이서와 금암을 거쳐 왕궁과 옥정국교 교장으로 퇴임했다. 또한 전북노동청년연합회회지 「전북청년」과 「전북일보」 편집 고문, 그리고 「전북어린이신문」주간을 역임했다.

그의 문학활동을 살펴보면, 1930년 「동아일보」 신춘문예 동화부 「구원의 나팔소리」가 입선되었고, 1931년 「조선일보」 신춘문예 동화부 「약자의 승리」가 당선되었다. 논평에서는 “新童話運動을 爲한 童話의 敎育的 考察-作家와 平家藷位에게”와 “語學會 敎育을 마치고” 가 발표되었다. 이후 「동아일보」에 소년소설인「아버지를 따라서」가 3회에 걸쳐 연재되었으며, 사망 2년 후 1965년 5월 보광출판사에서 『한별 김완동선집』이 간행되었다.

이 유고집에는 전라북도지사와 전라북도교육위원회교육감이 동시에 펴내는 글로 “여러 선생님 그리고 학부형들에게 이 자그마한 책자를 권한다.”는 소감을 남겼다. 또한 유작품 출판회 출판 발기인를 보면 문교부장관, 북중동창회장, 동기동창대표, 전북대법과대학장 국방분과위원회, 고려제지사장 등이 참석하여 “童謠 童話가 어린이 人格形成에 至大한 影響을 미친다는 것”에 엮은 뜻을 밝히고 있다.

무릇 한별의 유고 선집 『반딧불』에는 동시 29편이 수록되어 있다. 이들은 주로 1930년 초에 발표되었는데, 그 가운데서「보름달」, 「반딧불」, 「아침새」 등의 11편은 김완동 작사, 김순용 작곡의 동요가 악보와 함께 실려 있다. 「동아일보」 발표작이 8편, 「전북어린이신문」발표작이 3편, 유작이 11편이다. 편수가 맞지 않은 것은 동시가 동요로 만들어진 편이 있기 때문이다.

“짱아 짱아 고추짱아/ 괴밥 주께 일오너라/ 하늘높이 나르다가/ 재비에게 채이로다/ 또로신 또로신 또로신// 짱아짱아 고추짱아/ 내동생이 기다린다/ 숲사이로 날러가다/ 거미줄에 걸리리다/ 또로신 또로신 또로신.”(「잠자리」, 전문)

위 동시는 4·4조 운율의 리듬과 시어의 반복성으로 경쾌함을 지니고 있다. 시적화자는 잠자리가 ‘재비’와 ‘거미줄’에 채이고 걸리는 상황을 ‘또르르 또르르 또르르’를 통해 은유적으로 형상화하고 있다.

그의 동요는 ‘노래(謠)’로서 일제강점기 동시에서 출발했다. 이 시기의 동시는 7·5조 3음보의 외적 리듬을 견지한다. 김종헌에 따르면 ”이 시기 창작동요가 시어의 반복으로 음악성을 살리고 어린이들의 언어감각을 반영한 점, 그리고 조선어로 창작된 점 등은 민족의식을 일깨우기에 충분하다“고 논평했다.

“빤-짝/ 반딧불 아가씨들 어데갑니까?/ 밤이면 불켜들고 어데갑니까?// 빤-짝/ 빤-짝/ 반딧불 아가씨들 마중갑니다/ 공부방 도련님을 마중갑니다.” (「반딧불」, 전문)

위 동시(동요)는 그의 표제작이다. 7·5조 율격으로 대구와 반복의 형식적 특징을 보이며, 또 ‘빤-짝’의 시간성과 ‘어데갑니까?’의 공간성의 관계에서 흥미로운 긴장감을 인지하고 있다. 그리하여 “밤이면 불켜들고” ‘공부방 도련님’을 ‘마중갑니다’에서 보듯 의인화된 서정적인 이미지를 통해 따뜻한 정서를 표출한다.

“훅꾼 고은향기, 마음가득 풍기여라/ 배달의 꽃봉오리, 귀엽게도 맺었구나/ 이강산 희망의 꽃이나니, 아름답게피어나라”에서 살펴보듯이 그는 독특한 문학 형식인 시조를 통해 그의 작품세계를 확장하였다. 또한 “실실히 휘느러진 수양버들 그늘아래 임께서 주신정”을 그리며 애절한 감정을 묘사한다. “貴한님 고운節槪 松竹에나 비하리까 風霜에 않꺾이는 黃菊에나 비하리까 雪中梅 외로히피니 임이신가 하노라”에서 「壽安의 노래」는 유일하게 제목이 있는 시조이다.

뿐만 아니라 그는 동화의 요건에 대하여 “동심동어가 충만할 것, 현실을 굳게 파악할 것, 내용의 목적이 정확할 것, 내용은 풍부하고 간명할 것” 등으로 기준을 제시하였다. 그리고 동화의 교육적 고찰에서 살펴보면 “동화는 아동의 사상문학이 될 것이며 아동이 요구하고 있는 진정한 예술이라고 불합리한 예술을 떠나서 이상적으로 추구하고 있는 참된 아동의 세상”이라고 거론하였다.

이에 양재홍은 “김완동, 독립운동과 애민문학”에서 밝히듯이 김완동의 동화를 읽기 전에 알아야 할 점은 일제가 그를 훈도직에서 파면한 사건이라고 제시한다. 그 상황인즉, “김완동은 기독교를 믿으나 음흉한 수단에 불과하다. 그는 일찍이 신간회 및 조선 청년동맹을 조직하고 그 장으로서 활약하였다. 배일 사상이 농후한 그는 교원 자격에 부적당하여 파면한다.”는 것이다. 이후 그의 자전적 체험을 통해 발표된 것이「아버지를 따라서」이다.

“그 많은 사람 가운데 창룡이를 가장 귀해 하시든 담임 선생님의 얼굴이 보이자 창룡이는 급히 뛰어가서 단정히 절을 하고 나와주신 뜻을 감사하였다. 흔드는 손목들이 공간을 휘졌을 때, 황혼빛이 손에 어리었다. 마치 고기 비눌같이 반작거리는 손톱 그리고 또 손톱들! 그많은 손톱들이 창룡이의 가슴을 갈퀴고 있는듯 하였다. <그리운 고국의 산천이여! 그리고 사랑하든 친구들! 나의 스승님 안녕히 계십시오 또다시 만나볼 그 날까지!> .”

이 작품은 “日帝時 惡毒한 抑壓에 학교를 고만 둔 先生任을 아버지로 뫼시고 있는 昌龍君이 當時 살 수 없어 故國을 떠나게 되는 슬픈 光景을 짤막하게 그려낸 소년소설이다.”라는 編者註가 있다.

주지하듯이 그는 1930년~1931년에 가장 많이 작품을 발표했으며, 특히 「동아일보」에「구원의 나팔소리가」발표 되었을 때, 長善明은 三大新聞을 중심으로 하는 新春童話槪評에서 “이 작품은 자기개인적영락에만 도취되어 일반의 수난을 불원하는 비인간배를 경계한 작품이다. (생략) 그리고 표현양식과 사건전개와 모든 것이 퍽 능란하다. 여러 작가 중 대표할 만하다. 많이 써주기 바란다.” 라는 평을 게재하고 있다.

“오! 아버지! 왜 이렇게도 무참히 세상을 떠나셨습니까? 지금 아버지의 마음은 오히려 편하실 겁니다. 오! 아버지! … 소자는, 이 세상 헛된 영화와 죄악의 향락을 피하여, 저 순량한 농민이 되어, 한 세상을 보내 겠아오니, 아버지이시여! 용서하여 주시옵소서! … 그후 왕자는 농촌에 들어가서, 아침 저녁으론, 그 구원의 나팔을 부르며, 나라의 행복을 축복하였고, 낮에는 땅을 파고, 밤에는 글을 읽었는데 온 백성들은, 구원의 나팔소리를 들을 때마다, 악한 마음을 버리고, 사랑을 이웃끼리 베풀어 가며, 평화로운 나날을 보내며 편히 살아 갔습니다.”

위 작품은 옛날 어느 나라 왕이 백성을 돌보지 않고 오직 자기 한몸의 평안한 것을 생각하며 백성들에게 까닭없이 세금을 받아들이는 백성의 공궁함을 알게 된 아들이 옥통수와 함께 백성의 구원과 애민을 형상화한 작품이다.

지금까지 범박하게 살펴본 김완동은 1930년대 전북 아동문학의 선구자다. 그의 『반딧불』문학세계는 친자연적인 소재를 통해 동심 언어가 풍부했다. 그러면서도 일제강점기적 현실에서 불의를 피력하였다. 교육자로서 평생을 지낸 그는 아동문학을 통해 휴머니즘 가치를 희구했다. “이몸이 살어살어 무엇이 될고하니 삼천리 금수강산 無窮花園 고히가꿔 香氣가 滿天地 할 제 내가 즐거하리라”라고 말해주듯이 ‘반딧불 향기’처럼 살았던 그의 생애와 작품에 대한 연구는 더 치밀하고 면밀하게 고찰되어야 한다고 본다.

/김명자 전라북도문학관 학예사

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글