[건강 100세 시대] 자폐증

유아기 때 눈 마주침 피하면 의심해보세요

자폐증 진단을 받은 아이와 그런 자식을 보통 사람들과 어우러져 살아갈 수 있도록 노력하는 어머니의 애환을 그린 영화 ‘말아톤’(2005년)은 실제 자폐증 청년의 실화를 담아서 화제를 모았다. 영화에서 초원이 엄마는 ‘초원이가 나보다 하루 먼저 죽는 것’이 소원이라고 한다. 자폐아는 사회성이 결여되기 때문에 혼자 남겨둘 수 없다고 생각하기 때문이다. 그러나 전문의들은 자폐증은 치료를 통해 일반인에 가깝게 사회생활도 가능한 질병이라고 말한다.

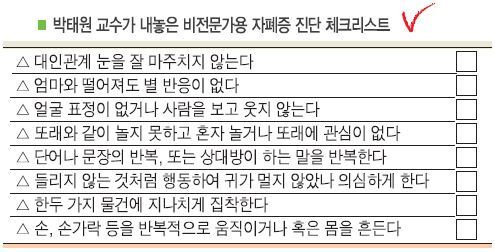

전북대병원 정신건강의학과 박태원 교수의 도움말로 ‘자폐증’의 발견과 치료방법을 알아본다.

△언어 발달 늦고, 눈 마주침 피하면 의심

자신의 세계에 갇혀 지내는 것 같은 상태라고 하여 이름 붙여진 자폐증은 다른 사람과 상호관계가 형성되지 않고 정서적인 유대감도 일어나지 않는 아동기 증후군으로 발달장애의 대표적 질환이다. 자폐증은 의외로 흔한 질환인데 소아 1000명 당 1명 정도 발생하는 것으로 나타나고 있다. 대부분 36개월 이전에 증상이 나타나는데 남아가 여아보다 3~5배 많이 발생한다.

아직까지 자폐증의 정확한 원인에 대해서는 의견이 분분하다. 예전에는 정서적 문제를 원인이라 생각했지만 최근에는 출생 전후의 뇌손상과 뇌염, 임신 중 풍진 감염, 페닐케톤뇨증, 푸린대사 장애, 납중독, 갑상선기능 항진증, 결절경화증 등의 대사 장애 및 신체질환과 관련이 있는 것으로 알려져 있다. 유전적 요인과 뇌의 기질적 병변도 원인으로 지목되고 있다.

자폐증은 사회적 상호관계 장애, 의사소통 및 언어장애, 행동장애 등의 증상을 나타낸다. 보통 유아기 때 미소반응이 거의 없고 사람들과 눈 접촉을 피하며 신체적 접촉을 싫어하고, 말을 걸어도 반응이 없다. 또, 유아기 때 옹알이를 하지 않고, 말할 때가 지났는데도 전혀 말이 없거나 괴상한 소리를 지르는 증상을 가지고 있다.

이 외에도 특정 색깔이나 소리(자동차 경적 등)에 민감하게 반응하거나 공포감을 느끼며 피부의 감각이 지나치게 예민해 샤워와 같은 일상행동에서도 고통을 느끼는 경우도 있다. 이처럼 다양한 증상을 일으킨다고 해서 자폐증을 스펙트럼 장애라고도 한다.

△조기 발견과 치료가 중요

자폐증을 완치할 수 있는 약물이나 치료방법은 아직까지 없다. 다만 사회성이 떨어지고, 말을 배우지 못하며, 특정 행동에 집착하고 변화에 저항하는 특징을 완화시키기 위해 약물치료, 사회성 개선 프로그램, 대체요법 병행 등 통합적인 치료를 한다. 때문에 일반적인 치료목표는 행동장애를 감소시키고 언어를 습득하여 의사소통 기술 및 타인과의 관계를 증진시키고, 문제 해결방법을 키워 자립기술을 습득시키는 것이다.

학령전기인 4~6세 사이에는 그룹 놀이 치료와 사회기술 훈련이 포함된 다양한 프로그램이 필요하고 동시에 과잉행동, 상동행동, 자해적 행동 등에 대한 행동 치료와 약물 치료가 필요하기도 하다. 초등학교 연령기에는 꾸준한 사회적 훈련과 다양한 인지 학습적 도움이 반드시 필요하다.

마라톤을 비롯한 운동은 자폐아들의 사회성을 길러주는 좋은 대체요법이다. 체육 활동은 다른 사람과 상호 교류를 하게 해주며 청소년기의 에너지를 분출시켜 주는 효과도 있다. 또 무용·음악·미술 등 예술치료도 외부와 차단되어 있는 자폐아들에게 감정을 유발시키고 사회성을 증진시키게 도와준다.

비범한 암기력을 가지고 있거나 미술이나 음악·운동 등 특정한 분야에서 탁월한 재능을 발휘하는 경우가 있는데 이를 ‘고기능 자폐증’이라 부른다. 하지만 이런 이들은 소수에 불과하므로 자폐증에 대한 환상을 버려야 한다. 다만 아이가 어느 분야에 재능을 갖고 있는지 알 수 없으므로 시행착오를 겪으면서 소질이 있는 부분을 발굴하는 것은 좋다.

● 전북대병원 정신건강의학과 박태원 교수 "자폐아 인내심 갖고 치료해야"

전북대병원 정신건강의학과 박태원 교수는 “자폐증을 치료하기 위해서는 무엇보다 부모가 자녀를 정상인으로 만들 수 있다는 욕심을 버리고 인내심을 가지는 것이 중요하다”고 강조했다.

박 교수는 “자립기술을 키우기 위해 다양한 프로그램이 포함된 포괄적 특수교육을 시행해야 한다”면서 “영유아기에는 부모나 일차 양육자와의 애착을 발달시키는 치료를 받는 것이 좋고, 걸음마기에는 사회적 상호 작용 촉진에 기초를 둔 행동 치료와 놀이 치료 및 언어적 훈련을 받아야 한다”고 설명했다.

건강 100세 시대

설 명절 어떤 음식을 먹으면 좋을까? 순간 방심으로 즐거운 명절 망치면 안 되죠 골다공증 추석 명절 건강 관리법 고혈당 음식과 당뇨병 혈관 질환 A부터 Z : 혈관계의 중요성, 정맥질환, 동맥질환 독감 예방접종 음식과 호르몬 노화 대상포진 원인과 치료방법은저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글