[조법종교수의 전라도이야기] ⑥ 19세기 조선 개화의 또 다른 중심, 전주를 방문하다

1884년 11월 9일(음9월22일) 삼례장 전날 북적이는 주막들을 헤매다 간신히 방을 구한 주막에서 하룻밤을 보내게 된 포크 일행은 가장 좋은 방인 안방(Anpang:여자들의 숙소)을 쓰기를 원했지만 여자들이 몹시 화를 내 할 수 없이 한 방에서 3명이 자게 되었다. 방은 좁았고 밤새 수 많은 빈대들의 습격을 받았지만 나름 잘 막아내며 온돌바닥을 껴안고 잤다. 포크는 벌레에게 시달리며 동행한 역관 전양묵과 집사 정수일에게서 당시 조선의 개화정책에 대한 지방의 민심을 청취하게 되었다.

△전주의 80대 개화사상가, 조선의 개화를 주창하다

미국 외교무관인 포크의 중요 임무중 하나는 각 지역의 민심을 청취하고 조선의 정세를 파악해 보고하는 일이었다. 삼례주막에서 들은 조선의 개화정책에 대한 민심은 외국문명 수용에 반대하는 여론의 확인이었다.

“전양묵이 오늘 밤 많은 관리들이 외국 문명에 반대하고 있다고 내게 말했다. 이는 많은 사람들 대부분의 신념이라고도 했다. 심지어 지위가 매우 높은 이들도, 외국인들과 함께하거나 외국을 나갔다 온 경우에는 지역에서 소외되는 취급을 받았다고 했다. ”

그런데 주목되는 것은 곧 방문할 전주에 조선의 전반적인 서구문화 수용 반대 입장과는 달리 조선의 개화를 강조한 80대의 개화사상가가 있다는 말을 듣고 그를 찾게 되는 내용이었다. 즉, 앞서 1880년 일본에 수신사 일행으로 다녀와 별기군 창설에 참여했다 임오군란때 죽을 뻔했던 김노완 용안현감은 전주의 노학자가 자신의 개화사상 스승임을 강조하며 자신의 최고 상관인 전라감사를 방문하기 전에 먼저 찾았음을 당당히 말하였다.

“최근 전주를 방문한 그(김노완 현감)는 먼저 팔십이 넘은 한 노인을 찾은 다음 전라감사를 방문했다. 감사는 왜 자신을 먼저 찾지 않았는지를 추궁했다. 김노완 용안현감은 그 노인이 문명을 알려준 스승이라 그럴 자격이 있다고 말했다. 이 노인은 지난 수년간 조선을 개방하고 외부 세계와 어울릴 것을 주창한 것으로 유명한 것 같았다. 김은 내가 그 노인에게 관심을 가지기를 바랐다. 나는 그럴 것이다.”

즉, 전주의 80대 노학자는 조선의 대부분 유학자와 민심이 서양문명 수용에 강한 거부감을 피력하던 시절에 전라감사도 인정할 정도로 중요한 개화사상가로서 존재하였던 것으로 보인다. 특히, 전라북도의 근대 유학자의 대표 학자로서 위정척사적 성리학자인 간재 전우(1841-1922)선생과 그 제자분들이 존재하였다. 그런데 전주에는 이보다 40여년 앞서 태어나 1880년대 조선의 개화를 주장하며 개화사상을 설파한 전주의 노학자가 존재하였음이 이번 포크 기록을 통해 확인되었다. 특히, 전라감사 김성근도 전주를 방문한 용안현감이 직속 최고 상관인 자신보다 먼저 80대의 개화사상가를 찾은 것에 대해 문제를 삼지 않았던 것을 볼 때 이 학자의 위상을 알 수 있다. 그런데 안타까운 것은 현재 이 학자의 실체를 알 수 있는 자료가 거의 없다는 점이다. 조선 후기 개화를 반대하던 분위기에 맞서 1880년대에 조선의 개화를 역설하고 주창한 전주의 새로운 개혁사상가가 존재하였다는 점은 매우 중요하다. 특히, 개화정책에 대해 국가에 적극 개진해 신념을 실천한 사상가의 존재는 전라도, 전주지역의 개혁적 성격과 이후 1890년 근대개혁의 필요와 실천을 진행한 새로운 전라도의 역사적 토대와 정신적 계보로서 자리하고 있다는 측면에서 80대 개화사상가의 실체를 찾아내는 작업이 시급히 추진되기를 제안한다.

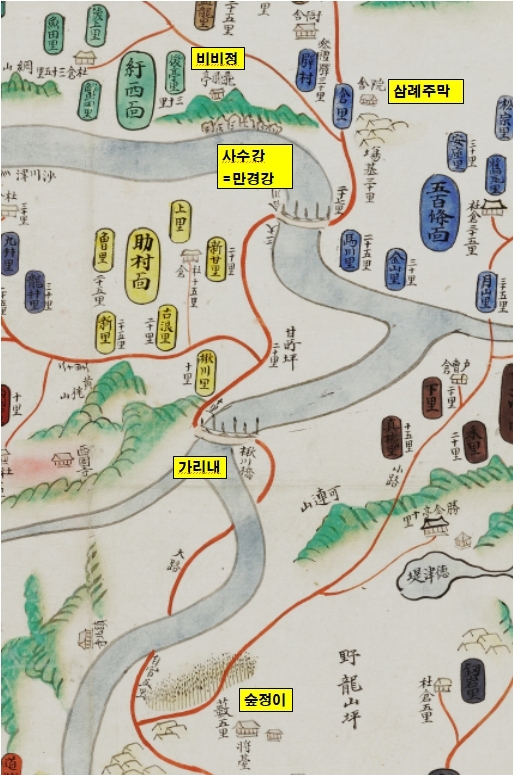

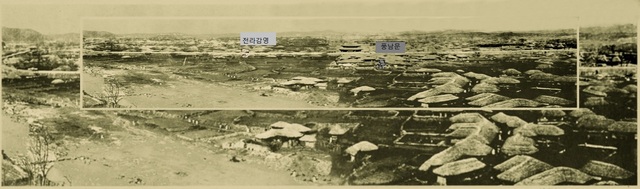

△‘사수강’(만경강 원 이름)을 건너 전주 ‘가리내’로 들어서다

포크는 11월 10일 비구름이 오락가락하는 스산한 아침에 많은 기러기 소리를 들으며 사수강(泗水江)(Sac-su-gang)에 9시 44분 도착했다. 관련 기록을 보면 다음과 같다.

“밤에 다시 비가 왔고 오전에는 구름이 잔뜩 끼었다. 이상한 날씨였다. 기온은 어제 40F° (4℃)에서 55F°(12.7℃) 사이를 오갔다. 기러기는 여전히 많으며 거의 언제나 그들의 울음소리가 들려왔다. 9시 23분에 길을 나섰다. 사수강(泗水江)(Sac-su-gang)에 9시 44분 도착했다. 물살이 거셌고 가장 깊은 곳이 4피트(120cm)였다. 서쪽으로 450피트의 강바닥이 펼쳐졌다. 우리는 남쪽 둑에서 출발했다. ... 평야에는 방앗간과 많은 마을이 있었다. 이곳에서부터 동쪽과 북쪽으로 개간되지 않은 거대한 평지가 펼쳐졌다.”

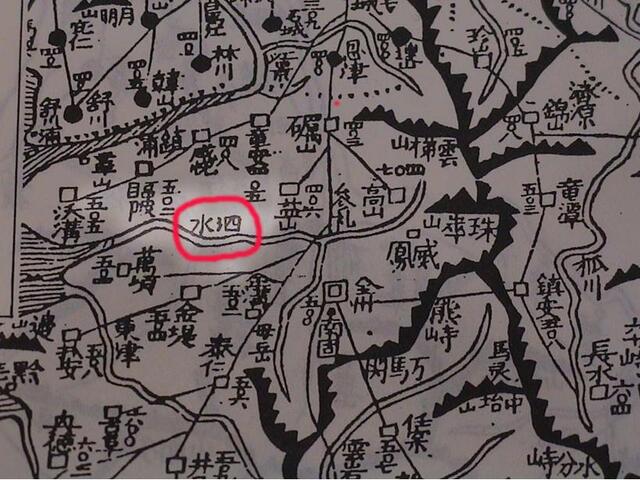

필자는 이 대목을 번역할 때 소스라치게 놀랐었다. 즉, 13년 전인 2005년에 만경강의 본래 이름이 ’사수강‘이란 사실을 발표했었는 데 놀랍게도 1884년 이 강을 건넌 미국 외교관의 기록에서 이 명칭이 그대로 사용되고 있었기 때문이다. 현재, 공식적으로 사용하고 있는 ‘만경강(萬頃江)’이란 표현은 우리의 전통 역사서에는 나타나지 않는 명칭으로 일제강점기에 만경현과의 인접성 때문에 일본인들이 임의로 설정한 명칭이었음이 확인되었다. 즉, 1870년대 제작된 <대동여지도총도>에 현재의 만경강을 ‘사수(泗水)’라 표현하고 있으며 1906년 완성된 <증보문헌비고> 여지고(輿地考)의 산천(山川)조 호남연해제천(湖南沿海諸川)에서는 우리나라 모든 강의 원류와 경유지 등에 대한 설명을 진행하면서 현재 만경강의 본래 명칭이 사수강(泗水江)임을 명확히 밝혀주고 있다. 그리고 ‘사수’라는 이름은 공자의 고향 곡부(曲阜)의 강 이름이자 한나라를 건국한 한고조 유방의 고향인 풍패(豐沛)지역의 강 이름으로서 유교문화의 발상지이자 왕조의 발상지를 상징하는 강 이름이었다. 따라서 만경강의 본 이름 ‘사수강’은 조선시대 왕조와 문화발상지를 상징적으로 표현하였던 명칭이었다고 생각된다.(조법종, '만경강 이야기 땅과 생명 그리고 강-만경강의 역사', 전북일보 2006.3.15.) 현재, 완주군에서 추진하는 만경강 관련 사업에서 이 같은 역사적 사실에 대한 소개와 연구가 함께 필요함을 보여준다.

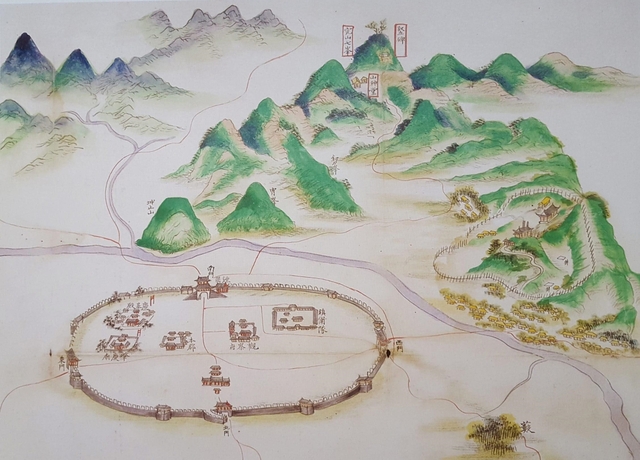

한편, 포크는 전주행을 서둘러 11시 8분에 사수(泗水)강의 본류로 보이는 물길에 이르렀는데 그곳의 명칭은 가리내(Kari-na) 마을이었다. 현재도 사용되고 있는 ‘가리내’라는 이름은 전주천과 삼천천이 합류하는 곳인데 전주로 들어가는 길목에 위치해 전주로 들어가는 입장에서 보면 내가 갈려 나뉘어져 있는 모습으로 가리내의 뜻은 ‘(물이) 갈린 내’라는 의미로 파악된다.

/조법종 우석대 교양대학장

조법종 교수의 전라도 이야기

(19) 1884년 미국외교관 포크의 전라도 기행을 마치며 (18) 전주를 떠나 나주로 향한 포크의 여정 (17)포크의 여행과 관련된 행정기록들 (16) 포크가 만난 조선의 여인 –전주기생 ⑮포크가 만난 전라관찰사, 김성근 ⑭ 포크, 전라감영의 신비롭고 위엄있는 문화에 최대의 경외심을 표하다. ⑬ 포크 사진을 통해 전라감영 선화당 기물을 복원하다. ⑫ 포크의 기록과 사진, 전라감영을 복원하다 ⑪조선의 첫 공식 ‘카메라 촬영자’, 퍼시벌 로웰 ⑩ 포크, 전라감영에서 동아시아 정세를 설명하고, 전라도 최초의 사진을 찍다저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글