유호석(전북대박물관 학예연구사)...망자의 넋 위로하는 상장례

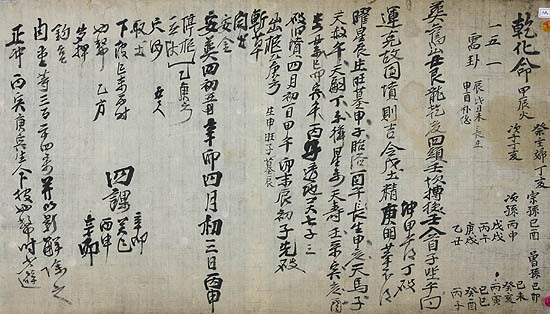

오늘 소개할 문서는 '장사택일지'라는 독특한 이름의 고문서다. 지관(地官)이 장례 날짜와 시간을 선택하고 이를 문서로 작성하여 망자의 가족에게 건네준 것이다. 문서는 지관의 기록답게 천간과 지지로 이루어진 육십갑자가 여기저기 어지럽게 있어서 마치 난수표와 같은 모습을 하고 있다. 아무리 보아도 쉽게 풀리지 않는 대목이 한둘이 아니다. 사망한 지 통상 3일만에 매장하거나 화장하는 오늘의 관습에서 보면 굳이 장례일시를 지관에게서 받는 것 자체가 잘 이해되지 않을 수 있다. 그러나 살 곳(양택)과 죽을 곳(음택)의 풍수를 따져가며 명당 자리를 차지하려고 애썼던 조선시대 사람들을 떠올려 보면 굳이 이해가 가지 않는 것도 아니다. 그렇다면 문서의 주인공이라고 할 수 있는 망자는 도대체 누구일까.

장사택일지에서 망자는 남자와 여자를 구분하여 기록하였는데, 건곤(乾坤) 즉 하늘과 땅으로 달리 표시하였다. 건은 남자를, 곤은 여자를 각각 나타낸 것이다. 따라서 '건화명(乾化命)'으로 시작하는 이 문서의 망자는 남자임이 분명하다. 그가 누구인가는 제주(祭主)인 며느리에 이어 둘째 아들과 종손, 차손, 증손들로 이어지는 유족의 명단에서 어느 정도 짐작이 가능하다. 15명이나 되는 적지않은 가족을 남겨 둔 것을 보면 망자는 천수를 다 누리고 사망한 것이 아닐까. 또 며느리가 제주로 등장하는 것으로 미루어 첫째 아들은 이미 사망하였음을 알 수 있다. 그러나 이 문서를 찬찬히 살펴보면 첫번째 추정은 잘못일지도 모른다. 망자가 이미 오래 전에 죽은 사람일 수도 있기 때문이다. 파구분(破舊墳), 즉 옛 무덤을 파낸다는 구절이 그것으로, 이 장사택일지는 아들 며느리 손자 등이 망자의 묘를 이장하기 위하여 지관에게서 그 날짜를 지정받은 것이다.

이에 따르면 신묘년 4월 초하루에 옛 봉분을 헐고 이틀 후인 초 3일에 새 무덤을 쓰도록 되어 있다. 그뿐만이 아니다. 이 문서는 장지의 형국과 좌향은 물론 이장에 이르는 각 단계의 시각과 방위 등을 꼼꼼히 기록하고 있다. 즉 '파구분'에 이어 출구(出柩), 참초(斬草), 개토(開土), 안장(安葬) 등에 이르기까지의 시각과 방위를 적어놓고 있는 것이다.

유교 도덕을 중시하였던 조선왕조는 관혼상제의 예법을 이처럼 세세하게 규정해 놓았다. 어떤 면에서 조선시대의 예법은 중국보다도 훨씬 더 유교적이었으며 더 엄격하였다. 그 중 상제에 관한 것이 특히 심하였다. 조선 후기의 당쟁은 이 상제를 둘러싼 예송(禮訟)이었다고 해도 그리 틀린 말이 아닐 것이다.

이름을 알 수 없는 채로 문서에 그 사주(간지)만 적혀 있는 가족들은 지관이 정해준 시각대로 죽은 시아버지 또는 아버지나 할아버지의 묘를 이장하였을 것이다. 길일을 택하여 상장(喪葬)의 예를 다하면서 망자의 넋을 위로하고 살아남은 자들에게는 가없는 복이 돌아오기를 갈구하였을 것이다. 그러나 망자는 말이 없고 죽음 또한 살아있는 자들에게는 영원히 넘볼 수 없는 곳에 있다.

"생사와 열반이 지난밤의 꿈과 같으니, 일어남도 없고 멸함도 없으며 오는 일도 없고 가는 일도 없다.” '원각경'의 한 구절이다.

/공동기획=전북대박물관 호남기록문화시스템

책의 향기

송하선 교수, 신석정 평전 '그 먼나라를 알으십니까' 펴내 박희주 소설집 '내 마음속의 느티나무' 시한부 인생 그녀가 세상으로 걸어 나왔다 현대사회의 내면적 상처 그려…윤규열 소설 '가을 망둥어' 힘겨운 생 앞에서 나를 일으켜준 '시간' 詩로 임진왜란·병자호란 역사 재조명 "노자는 정치론이나 처신술이 아니다" "진실은 현장에 있다" 지론 생생 해외여행서 만난 '서로 다름'…아하! 장세진 산문집 '깜도 안되는 것들이'…학교현장 문제 등 날카롭게 꼬집어저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글