집안에 상(喪)을 당했다. 사람이 죽으면 할 일도 많다. 먼저 부고를 만들어 일가친척과 아는 사람들에게 돌려야 하며, 수의도 마련해야 하고, 관(棺)과 곽(槨)도 만들어야 하고, 언제 장례를 치러야 하는지 택일도 받아야 하고, 묻을 땅도 마련해야 하고, 상을 치루는 기간 동안에 찾아오는 사람들에게 음식도 먹여야 하고…. 참으로 할 일도 많다.

하지만 문제는 상을 치를 돈이 아니던가. 예나 지금이나 상을 치루는 동안에 엄청난 비용이 들어가기 마련이다. 아무리 집안에 돈이 없다고 하더라도 고인의 마지막 가는 길을 보고자 오는 손님을 그냥 돌려보낼 수는 없으며, 생전에 비싼 옷 입지 못하신 분에게 마지막 가시는 길이라도 좋은 옷을 해 입히고, 생전에는 허술한 집에서 살았다 할지라도 죽은 뒤에라도 양지녘 따뜻한 곳에서 사실 수 있도록 해야 하지 않겠는가. 이러한 상황은 예나 지금이나 마찬가지라고 생각된다.

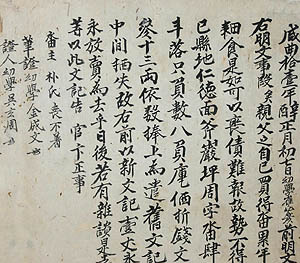

지금 소개하는 문서는 1861년(철종 12)에 박씨(朴氏) 부인이 광양현 인덕면 부암평에 있는 4두락지의 논을 유학 최필언(崔必彦)에게 33냥을 받고 팔면서 작성한 매매문서이다. 박씨가 팔고 있는 논은 원래 그의 친아버지가 산 것을 물려받아 여러 해 동안 경작해 오던 땅이었다.

그러나 박씨는 누군가의 상(喪)을 당하였고, 상을 치르면서 돈이 부족하여 빚을 지게 되었는데, 이것을 갚을 길이 없었던 모양이다. 이 때문에 박씨는 친부로부터 물려받아 경작해 오던 논을 자기 임의대로 처분하고 있다. 또한 토지를 매매할 때에는 이전에 토지를 살 때 받은 문서(舊文記)까지 넘겨주어야 하는데, 그 문서를 잃어버렸기 때문에 넘겨주지 못한다고 밝히고 있다.

무언가를 사고 팔 때 중요한 것은 예나 지금이나 판 사람과 사는 사람의 서명이다. 그런데 이 문서에서 땅을 파는 박씨는 서명(수결)을 하지 않고 “상중이기 때문에 서명하지 않는다(喪不着)”고만 쓰고 있다. 일반적으로 매매문서에 서명을 하지 않고 손바닥 모양을 그리거나 또는 손가락의 마디를 표시하는 경우는 여성이나 노비가 매매에 관여할 경우이다.

조선시대에 가지고 있는 재산 중 일부를 매매할 때에는 그 이유를 문서에 밝히고 있다. 그 이유 중의 하나가 앞서 소개한 문서와 같이 초상을 치르면서 발생한 빚을 갚기 위한 것도 있다. 망자의 넋을 달래야 하는 상주로서 부모로부터 물려 받은 재산을 파는 것이 혹여나 망자의 맘을 상하게 하지 않을까 하는 염려 때문일까? 조선시대 상중에 있는 사람은 서명하는 사례를 볼 수 없다.

/박노석 (전주대 전임연구원)

책의 향기

송하선 교수, 신석정 평전 '그 먼나라를 알으십니까' 펴내 박희주 소설집 '내 마음속의 느티나무' 시한부 인생 그녀가 세상으로 걸어 나왔다 현대사회의 내면적 상처 그려…윤규열 소설 '가을 망둥어' 힘겨운 생 앞에서 나를 일으켜준 '시간' 詩로 임진왜란·병자호란 역사 재조명 "노자는 정치론이나 처신술이 아니다" "진실은 현장에 있다" 지론 생생 해외여행서 만난 '서로 다름'…아하! 장세진 산문집 '깜도 안되는 것들이'…학교현장 문제 등 날카롭게 꼬집어저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글