노비도 재산을 가졌었다

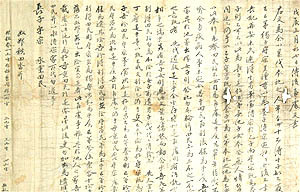

고문서에는 아직 그 뜻을 분명하게 알 수 없는 용어들이 더러 있다. 가끔 그 뜻을 잘못 이해하여 엄청난 상상을 하기도 하지만, 한편으론 우리의 통념과 상식을 넘어서는 사실을 발견하기도 한다. 그러한 용어 중의 하나가 ‘기상記上’이다.

분재기나 토지 매매문서에는 재산의 주인이 어떻게 재산을 형성하였는가를 기재하는데, 보통 조상 대대로 내려온 땅이나 노비는 전래답, 전래노비라고 쓰고 본인이 직접 사들인 재산은 매득전, 매득노라고 쓴다. 여기에 기상전답이란 용어도 함께 쓰이곤 하는데 ‘기상(記上)’이란 자기의 소유가 아닌 재산을 자기의 소유로 기입한다는 뜻으로 노비가 소유한 재산을 상전의 소유로 기재할 때 쓰이기도 하였다.

이러한 사실에서 보면 조선시대 노비도 전답이나 노비를 소유하였다는 것인데, 진천에 사는 어느 양반가의 종 임복이 곤궁한 백성을 위해 곡식 이천 석을 내놓았다는 실록기사와 노비가 종을 백 명이나 거느리고 있다는 조헌의 중봉집의 기록은 이를 말해주고 있다.

그렇다면 노비들은 어떻게 재산을 형성할 수 있었을까? 조선시대 노비들은 주인에게 신분적으로는 예속되어 있지만 자신의 노력 여하에 따라 얼마든지 경제적으로 독립적인 부를 축적할 수 있었다. 노비들도 부모의 재산을 물려받기도 하였고 또는 상전(주인)의 농사를 짓는 과정에서 틈틈이 개간을 한다거나 경작지 매입을 통해서 토지를 취득하고 이를 늘려가기도 하였다.

그러나 이렇게 모여진 종의 재산은 때때로 주인의 소유가 되곤 하였다. 즉 자녀가 없는 노비가 사망했을 때 그 재산은 법에 의거하여 주인이 소유권을 가지게 되고, 때로는 주인에게 채무가 있거나 또는 주인의 압력에 의하여 빼앗기기도 하였다.

부안김씨 종중에서 내려온 일련의 고문서 중에는 1688년 3월에 김번이라는 사람이 자녀들에게 재산을 분배하면서 작성한 분재기가 있다. 여기에는 후사 없이 죽은 방계친의 제사를 지내기 위한 몫으로 기재되어 있는 전답목록이 있는데 이 중 노 팔생사후 기상전답(奴 八生死後 記上田畓)이란 문구가 있다. 남자종인 팔생이 죽자 그의 전답을 기상했다는 대목이다. 또한 1779년에 김번의 증손 5남매가 모여 작성한 화회문기에는 제사를 지내기 위해 조상 대대로 내려온 전답(전래승중전답)목록 가운데 노비의 기상전답이 10여 건이나 되는 데 이 가운데에는 백여 년 전에 죽은 종 팔생의 전답 6두락이 포함되어 있다. 이들이 어떻게 재산을 마련하였는지, 어떠한 경우로 상전이 차지하게 되었는지는 알 수 없지만 분명한 것은 종들의 재산이라는 점이다.

16세기를 살았던 양반 오희문은 홀로 살다 죽은 마름 막정의 재산이 상전인 자신에게 고스란히 돌아오게 되자 “살아서는 몸을 바치고 죽어서는 재산을 바치니 공이 있는 노비”라며 그의 일기인『쇄미록』에 못내 흐뭇한 마음을 적고 있다. 아마도 후일 오희문은 매매문서나 분재기를 작성할 때에 기상전답이라는 용어로 막정의 재산을 자기의 재산으로 명시하지 않았을까? 상상해 본다.

/정성미(전북대박물관 연구원)

책의 향기

송하선 교수, 신석정 평전 '그 먼나라를 알으십니까' 펴내 박희주 소설집 '내 마음속의 느티나무' 시한부 인생 그녀가 세상으로 걸어 나왔다 현대사회의 내면적 상처 그려…윤규열 소설 '가을 망둥어' 힘겨운 생 앞에서 나를 일으켜준 '시간' 詩로 임진왜란·병자호란 역사 재조명 "노자는 정치론이나 처신술이 아니다" "진실은 현장에 있다" 지론 생생 해외여행서 만난 '서로 다름'…아하! 장세진 산문집 '깜도 안되는 것들이'…학교현장 문제 등 날카롭게 꼬집어저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글