인지하기 어렵겠지만, 족보는 조선시대 이래 정기적으로 출판되는 최대의 책이다. 지극히 제한적으로 배포ㆍ판매되는 이 책은 또한 거의 읽히지 않고 책장에 자리만 차지하고 있다가 한번쯤 빛을 발하는 때가 있으니, 그 때는 설이나 추석같은 명절이나 초등학교 학생들이 과제를 받아 왔을 때이다. 시조부터 현재 살아있는 후손들까지를 모두 망라하고 있는 족보는 한국사회의 특징을 대변하고 있는 문화코드이다.

족보가 사회적으로 크게 받아들여지지 않고 족보 등재 여부에 의해 초래되는 이익ㆍ불이익이 없어서인지, 집안의 족보가 있는지 자신의 이름이 올라 있는 족보가 있는지에 대한 인식은 많이 약해졌다. 그러나 이유야 어쨌든지 읽을 줄도 볼 줄도 모르는 족보를 놓고 자식들에게 너희는 뼈대 있는 양반 출신이라는 점을 강조하는 어른들이 있는 한 족보의 사회적 의미는 상실되었다고 판단할 수 없을 것이다.

족보는 흔히 30년(20년, 40년, 50년 단위로도 함)마다 수정 증보하여 간행하는 데, 족보를 간행하는 것은 일족의 가장 큰 거사이기도 했다. 족보간행위원회를 구성하고 각 위원회에서 전국에 흩어진 각 파에 족보제작의 사실을 통지하게 딘다. 각 파에서는 그 일족 구성원들에게 이 사실을 통보하고 각 가족구성원들에 대한 명단을 제출받아 간행위원회에 제출한다. 전국에서 모인 자료들을 수합해서 이전에 제작된 족보들과 대조 확인하고 올라 있지 않은 사람들을 추가로 넣어 간행하게 된다.

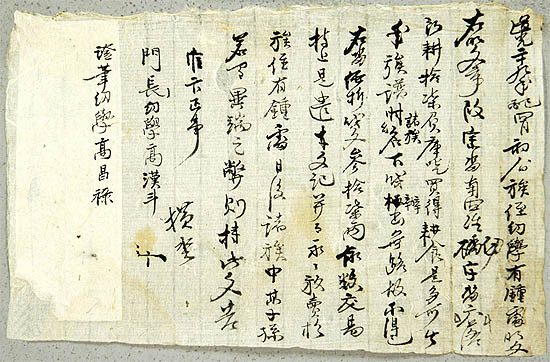

족보를 편찬하는 과정에서 가장 큰 문제는 재원을 마련하는 것이었다. 지금도 마찬가지 이지만 족보에 이름을 올릴 때 명하전(名下錢, 單錢)을 납부해야만 하였다. 명하전의 금액은 종중마다 차이를 보이고 있었지만, 삶이 넉넉하지 않았던 사람들에게는 가지고 있던 땅까지 팔아야 할 정도로 부담이었다. 1849년(헌종 15)에 고한두는 족보를 만들 때에 일족의 명하전을 낼 도리가 없어서 부득이 종답(宗畓) 6마지기를 팔았으며, 편찬업무를 맡고 있는 보소(譜所)의 도유사들은 족보 편찬 비용의 납부를 독촉하기도 하였으며, 자금 확보가 용이하지 않아서 족보 편찬을 주도했던 사람들이 빚에 쪼들려 부채 탕감을 종중에게 요청하는 일도 있었다.

족보에 이름을 올리기 위해 땅을 팔아야 했던 고한두의 처지는 ‘족보’에 대한 애착과 집착만은 아니었다. 신분에 의해 사회ㆍ경제적 처지가 달라졌던 전 근대 시대에 있어 족보 소장의 유무, 족보에 이름이 올라 있는지 아닌지의 판단은 내가 어느 집안의 후손이라는 나의 정체성 찾기 이전에 군역과 같은 세금의 납부와 떼려야 뗄 수 없는 것이었기 때문이다. 명하전을 몰래 거두어 유용하는 사례가 있는 것을 보면, 서푼짜리 양반들에게 있어 족보에 이름을 올리지 않으면 안되는 절박함이 남달랐던 모양이다.

/홍성덕(전북대박물관 학예연구사)

책의 향기

송하선 교수, 신석정 평전 '그 먼나라를 알으십니까' 펴내 박희주 소설집 '내 마음속의 느티나무' 시한부 인생 그녀가 세상으로 걸어 나왔다 현대사회의 내면적 상처 그려…윤규열 소설 '가을 망둥어' 힘겨운 생 앞에서 나를 일으켜준 '시간' 詩로 임진왜란·병자호란 역사 재조명 "노자는 정치론이나 처신술이 아니다" "진실은 현장에 있다" 지론 생생 해외여행서 만난 '서로 다름'…아하! 장세진 산문집 '깜도 안되는 것들이'…학교현장 문제 등 날카롭게 꼬집어저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글