당색 없는 사람들만 응시 자격

고문서를 대할 때는 반드시 그 고문서가 작성된 시대적 상황과를 반드시 연결시키려고 노력해야 한다. 그래야 그 고문서에 생명을 불어 넣을 수 있으며, 고문서와 나 사이가 "書自書 我自我”가 되는 일을 막을 수 있다.

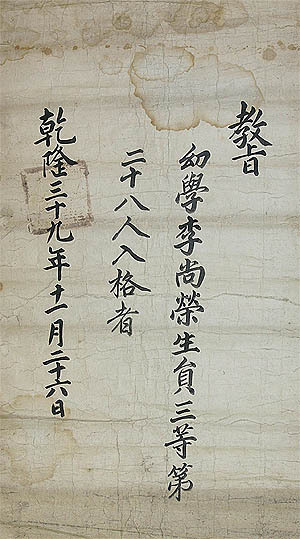

조선시대 왕 가운데 정치를 잘한 왕으로 英祖를 꼽는 데 이의를 제기할 사람은 많지 않지 않다. 영조는 우선 신료들이 당색에 빠져 私黨의 이익만을 추구하는 폐단을 바로 잡고자 많은 힘을 쏟았다. 영조 48(1772) 蕩平科라는 이름의 과거도 실시된 것도 이러한 이유에서였다. 이 과거에는 소속된 黨이 없는, 즉 無黨派 유생만이 응시할 수 있었다. 영조는 탕평과를 치르기 전에 당색이 없는 사람들의 명단을 확보한 후 이들에게만 응시자격을 부여하였다.

영조가 긍정적 평가를 받고 있는 또 다른 이유는 그의 인재정책이었다. 그는 黨色에 휘둘려 어느 특정 지역의 특정 사람만이 정치에 참여하는 것을 허락하지 않았다. 뿐만 아니라 지방인재의 등용에도 많은 노력을 기울였다. 이러한 점을 실현하기 위해 영조가 가장 많은 노력을 기울인 부분 중의 하나가 문과제도의 개선이었다.

조선시대 사회에서 출세를 보장받을 수 있는 가장 분명한 길은 문과에 급제하는 것이었다. 과거는, 혈통을 중시하던 음서제와 달리 능력만으로 인재를 선발하자는 것이 본래 취지였다. 그러나 조선 후기에 이르면 문과는 원칙에서 벗어나 서울 세도가들이 독차지하는 현상이 벌어지고 있었다. 급제자를 선발하는 기준도 능력이 아니라 시험관과의 친분이 더 중요시 되는 일도 많았다. 지역적으로 고르게 인재를 선발한다는 원칙도 무너지고 있었다. 각종의 명분으로 남발된 특별시험은 결과적으로 서울 세도가들의 자제들, 특히 특정한 黨에 속한 사람들이 과거를 독점할 수 있는 길을 열어주고 말았다.

그러나 과거의 급제가 특정 지역의 특정 사람들에게만 국한되는 일은 국가적으로 큰 문제가 아닐 수 없었다. 과거를 독점한 자들이 권력집단을 형성하여 왕권에 대항할 수 있는 힘을 가지게 될 것이며, 과거에서 소외된 지방 유생들이 정부에 대해 불만을 가지리라는 점은 너무나 분명하였다.

영조는 원칙을 벗어나고 있는 이와 같은 폐단들을 시정하기 위해 많은 노력을 기울였다. 그러한 영조의 노력 중 대표적인 예로는 面試制와 後庭試의 도입을 들 수 있다. 영조는 최종급제자 명단에 이름이 오른 자들을 일일이 면담하면서 그가 답안지에 썼던 글들이 진짜 실력에서 나온 것인지 아니면 누가 대신 써 준 것인지를 확인하여, 부정을 저지른 사실이 확인되면 급제를 취소시켰다. 그것이 면시제다. 그리고 후정시란 지방 유생들을 발탁하기 위해 마련한 시험이었다. 예를 들어 어떤 정시문과에서 지방유생들이 한 명도 급제하지 못하였을 경우, 영조는 지방 유생만을 상대로 후정시를 베풀어 급제자들에게는 문과의 최종시험인 전시에 참여할 수 있는 자격을 주었다. 진짜 실력 있는 인재를 지역적으로 고르게 선발하고자 했던 영조의 마음을 읽을 수 있는 대목이다.

영조의 이러한 노력은 그러나 기득권층의 반발로 소기의 성과를 거두지 못하였지만, 그럼에도 불구하고 오늘날 영조는 조선시대의 왕 중에서 가장 긍정적인 평가를 받고 있다. 철저히 능력을 중시하고 지방인재를 등용시키고자 하였던 점을 우리는 기억하고 있는 것이다.

/송만호(전주대 교수)

책의 향기

송하선 교수, 신석정 평전 '그 먼나라를 알으십니까' 펴내 박희주 소설집 '내 마음속의 느티나무' 시한부 인생 그녀가 세상으로 걸어 나왔다 현대사회의 내면적 상처 그려…윤규열 소설 '가을 망둥어' 힘겨운 생 앞에서 나를 일으켜준 '시간' 詩로 임진왜란·병자호란 역사 재조명 "노자는 정치론이나 처신술이 아니다" "진실은 현장에 있다" 지론 생생 해외여행서 만난 '서로 다름'…아하! 장세진 산문집 '깜도 안되는 것들이'…학교현장 문제 등 날카롭게 꼬집어저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글