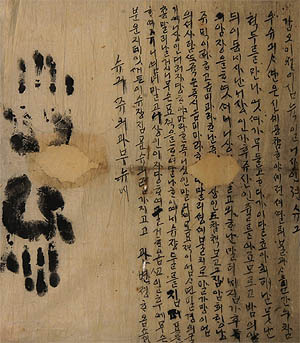

수기

시시비비를 가리는 방법은 여러 가지가 있을 것이다. 누가 옳고 누가 그르다는 것이 명확히 구분되기도 하지만 때로는 그 경계를 짓기가 매우 어려운 일이 벌어지고, 그러면 재판이라는 제도를 통해 해결을 보기 마련이다. 조선시대 ‘소송’이라는 행위를 통해 이루어지는 재판의 대부분은 토지소유와 노비 및 산지소송이었다. ‘3대 소송’이라 불리는 이들 소송은 조선시대의 사회상을 대변하는 것이기도 하다. 조선시대 사람들에 있어 재산(토지와 노비)과 조상들의 묘자리는 반드시 시시비비를 가려야 하는 대상이었던 것이다.

조선후기에는 정약용이 “싸우고 구타하는 살상사건의 절반 가량은 산송으로 말미암아 일어난다”고 할 정도로 산송사건이 급증하고 있었다. 산송으로 인한 업무의 폭증은 지방 수령의 통치행정에 피해를 줄 정도였다고 한다. ‘산송’이란 묘지를 쓰는 문제와 관련지어 발생한 소송으로, 조선시대 묘자리에 묻힌 사람의 품계에 따라 일정한 거리를 정하여 목축과 경작을 하지 못하도록 한 규정 때문이다. 「경국대전」에 의하면 종친의 경우 1품 사방 100보를 기준으로 한 품계를 내려갈 때마다 10보씩 줄어들었다. 문무관은 이보다 10보씩 적었다. 묘를 중심으로 이 규정된 범위 내에 묘를 쓸 경우 법에 저촉되어 처벌을 받았던 것이다.

특히 문제가 되었던 것은 함부로 묘를 쓰는 것도 쓰는 것이지만, 몰래 쓴 무덤을 처리하는 방법 때문이었다. 몰래 쓴 무덤이라 할지라도 땅 주인 마음대로 파낼 수 없었기 때문에 관청의 힘을 빌릴 수 밖에 없었던 것이다. 따라서 묘자리 문제가 발생하면 몇 번이고 이장을 할 때까지 소송을 계속할 수밖에 없었던 것이다. 몰래 무덤을 쓴 사람은 물론 자신이 비용을 들여 무덤을 옮겨야 했다.

묘자리로 쓸 수 있는 산지를 점유하고 있지 못하거나 제대로 장례조차 치를 수 없는 사람들에게 있어서 남의 땅에 몰래 무덤을 쓸 수밖에 없었다. 갑오년에 과부 유씨는 작년 섣달에 연달아 자식 둘을 먼저 저 세상으로 보내고 묻을 곳이 없어 이상인이라는 사람의 집 뒤에 몰래 묻었다. 이를 안 이상인이 묘를 옮길 것을 요구하자 이장할 돈도 없었던 과부 유씨는 이상인에게 이상인이 비용을 부담하여 묘를 이장해도 좋다는 수기를 작성해 주었다. 위 문서는 과부 유씨와 이상인은 무덤을 몰래 쓴 사실을 서로 인지하고 소송에 이르지 않고 합의하고, 과부 유씨가 자식들의 무덤을 옮기는 것을 허락했지만, 혹시 주변에서 무덤을 몰래 파내었다는 말이 날까 염려되어 과부 유씨에게 받아 놓은 것이다. 조선시대에 무덤을 몰래 파 내면 그 정도에 따라 곤장 100대와 징역 3년이나 곤장 100대와 유배 3천리 및 교살형이라는 중벌을 받아야 했기 때문에 이상인은 과부 유씨의 구두 약속보다는 한 장의 문서가 필요했던 것이다.

/홍성덕 전북대박물관 학예연구사

책의 향기

송하선 교수, 신석정 평전 '그 먼나라를 알으십니까' 펴내 박희주 소설집 '내 마음속의 느티나무' 시한부 인생 그녀가 세상으로 걸어 나왔다 현대사회의 내면적 상처 그려…윤규열 소설 '가을 망둥어' 힘겨운 생 앞에서 나를 일으켜준 '시간' 詩로 임진왜란·병자호란 역사 재조명 "노자는 정치론이나 처신술이 아니다" "진실은 현장에 있다" 지론 생생 해외여행서 만난 '서로 다름'…아하! 장세진 산문집 '깜도 안되는 것들이'…학교현장 문제 등 날카롭게 꼬집어저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글