선조부터 나에 이르기까지 가닥 찾기

한국 사람들에게 있어서 수인사 후 따져보는 것이 몇 가지가 있다. 세칭 족보를 따져본다고 말하는 것 속에는 성씨가 같을 경우 본관이 어디인지, 몇 대손인지를 묻는 것이고 다음으로는 고향이 어디인지 묻는 것이고 마지막으로 어느 학교를 졸업했는지를 따져본다.

혈연, 지연, 학연의 연결 고리를 찾아서 상대방과의 교감을 나누려는 것이다. 교감을 나누려는 이유에 따라서 이것이 혹은 해가 되기도 하고 혹은 득이 되기도 한다. ‘족보를 따지는’ 것에 대한 거부감이 많은 것은 이런 교감을 통해 비합리적인 일처리들이 일어나기 때문이기도 하다. 하지만 사람들이 집단생활을 하기 시작한 이래 이러한 교감의 끈을 확인하는 것은 너무나 자연스러운 일이다. 그런 교감을 통해 집단의 사회성이 유지될 수 있었기 때문이다.

이러한 ‘끈’을 확인하는 것은 ‘족보’라고 하는 혈연 집단의 기록이 사회적으로 중요한 이슈가 되기 시작하면서 강화되었을 것이다. 생존의 법칙처럼 나눠 먹어야 할 것이 적었던 사회에서 끼리 집단을 확인하고 더불어 세를 형성해서 일정한 파이를 유지하는 수단이었던 것이다.

혈연의 확인은 족보를 통해서 이루어진다. 족보란 동일 씨족의 관향(貫鄕)을 중심으로 시조 이하 후손들의 세계(世系)를 수록한 책이다. 족보의 종류는 가승보(家乘譜)·족보(派譜)·내외보(內外譜)·팔고조도(八高祖圖)·십육조도(十六祖圖)·만성대동보(萬姓大同譜) 등이 있다. 이 가운데 가승보는 족보 가운데 가장 작은 것으로, 시조 이하 본인(本人)에 이르기까지 직계(直系)만 기록되어 있다. 따라서 가승보에 수록된 개인의 이력사항은 자(字)·호(號)·출생(出生)·과거(科擧)·관력(官歷)·사망(死亡)·묘역(墓域)·배우자(配偶者)등 아주 간략한 내용만 기재된다. 이러한 가승보는 전쟁과 재난으로 인한 족보의 유실에 대비하거나, 혹은 아동을 위한 교육용, 결혼한 새댁에게 집안의 대소사를 알려주기 위한 용도로 활용되었다.

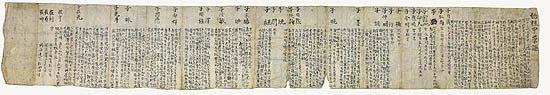

책자로 만들어지기 전 두루마리 형태로 시조로부터 자신까지 직계만을 기록해 놓은 것을 흔히 가승이라고 한다. 가장 일반적으로 볼 수 있는 것이 바로 가승이다. 위의 문서는 평산 신씨의 가승이다. 이에 따르면 시조인 신숭겸(申崇謙)으로부터 27대 후손인 광두(光斗)까지 단선으로 기록하고 재원, 재형, 재리, 재정, 재곤의 다섯 아들을 기록하고 있다. 이로 보아 이 가승은 광두의 아들인 5형제 중 누군가가 기록한 것으로 보인다. 그리고 재형(在亨)이 정종(正宗) 갑인생(甲寅年 ; 1794) 생이라고 한 것으로 보아 막내인 재곤의 생년인 무진은 1808년이 된다. 그러므로 이 문서는 이 이후에 작성된 것으로 추정된다.

설같은 명절에 족보를 굽어다 보는 풍습도 이제는 사라져 버린 듯하다. 족보를 보는 것 자체가 조금 어렵기도 하지만 족보를 가지고 있는 집이라면 자신의 이름이 나온 곳은 꼭 표시해 둔다. 가승은 바로 자신의 이름부터 아버지의 아버지를 찾아 시조까지 올라가면 된다. 그리고 나서 호남기록문화시스템에 있는 가계도 그리기를 통해 입력해 넣으면 훌륭한 가승을 만들 수 있을 것이다.

/홍성덕(전북대학교 박물관 학예사)

책의 향기

송하선 교수, 신석정 평전 '그 먼나라를 알으십니까' 펴내 박희주 소설집 '내 마음속의 느티나무' 시한부 인생 그녀가 세상으로 걸어 나왔다 현대사회의 내면적 상처 그려…윤규열 소설 '가을 망둥어' 힘겨운 생 앞에서 나를 일으켜준 '시간' 詩로 임진왜란·병자호란 역사 재조명 "노자는 정치론이나 처신술이 아니다" "진실은 현장에 있다" 지론 생생 해외여행서 만난 '서로 다름'…아하! 장세진 산문집 '깜도 안되는 것들이'…학교현장 문제 등 날카롭게 꼬집어저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글