"문중 망나니 어떻게 좀..." 관에 진정서

유곡에 사는 안동 권씨 권벌의 집안을 중심으로 조선조 양반의 실체를 다룬 「양반」의 저자 미야지마 히로시는 우리나라에서 동족조직으로서의 문중이 형성된 시기를 17세기 후반에서 18세기에 걸치는 때로 파악하고 있다. 특히 이 시기에 들어서면 15, 16세기에 편찬된 안동권씨 성화보나 문화유씨 가정보 등 초기 족보에서 나타나는 몇가지 특징들―예컨대 남녀순이 아닌 출생순으로 씨족원을 기재하고 있다든지 친손뿐만 아니라 외손까지 기재하고 있는 점, 또한 여자가 재혼한 경우 두 명의 남편을 모두 밝히고 있으며, 자식이 없어도 입양을 한 사례가 거의 없거나 매우 드문 점 등―이 차츰 사라지고 부계혈연 중심의 기록으로 족보가 바뀌어지고 있다는 점을 지적하고, 바로 이것이 동족집단의 결합이 강화되고 있음을 반영하는 것이라고 풀이하고 있다. 18세기 후반에 가서 맞이하는 족보의 전성시대는 이같은 동족집단의 결속력을 강화하는 과정에서 출현한 것이다. 그런데 이 시기는 경제적인 면에서 지방 양반층의 경제력이 크게 저하되면서 상속의 형태가 이른바 남녀균분 상속에서 남자균분 상속으로, 다시 장자우대 상속으로 바뀌어가는 때이기도 하였다. 말하자면 그 모든 변화의 배후에 경제적인 문제가 도사리고 있었던 셈이다.

조선 후기의 고문서에서 자주 등장하는 문중의 망나니들은 인간사회에서는 으레 찾아볼 수 있는 존재이기는 하지만 동시에 위에서 언급한 지방 양반사회의 변화를 반영하는 것으로도 생각할 수 있다. 고문서에서 문중은 항상 힘있는 모습으로 등장하지는 않는다. 오히려 문중을 어지럽히는 망나니들과 힘겨운 싸움을 벌일 때가 더 많다. 태인 지방의 김씨 문중은 죽은 아내의 무덤을 선산에 몰래 쓴 일족의 한 사람에게 무덤을 파가도록 계속 요구했지만 거절당하였다. 결국 관에 소지를 올려 종중의 단묘제를 기일 내에 무사히 치를 수 있게 관에서 무덤을 속히 파내도록 조치해 달라고 청하였다. 그러나 산송(山訟)은 그리 쉽게 마무리될 성질의 것은 아니었다. 아무리 무덤을 몰래 썼더라도 유교사회에서 이를 함부로 팔 수는 없었던 것이다.

문중을 더욱 곤혹스럽게 하는 것은 문중의 재산을 몰래 팔거나 빼돌리는 경우이다. 순창의 한씨문중은 9세조의 선산과 그곳의 소나무를 몰래 팔아먹은 한아무개를 관에 고발하였는데, 관에서는 문중의 일이니 알아서 상의해보라는 판결을 내렸다. 문중으로서는 답답한 일이었겠지만 다행히도 당사자가 그 값을 물어주겠다는 수표를 작성하는 선에서 해결이 되었다.

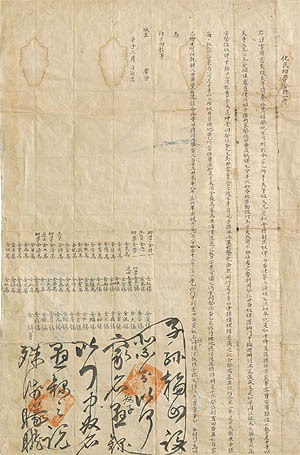

그림에 제시한 고문서의 사례는 훨씬 기가 막힌 경우이다. 1720년 경상도 예천과 풍기 등지에 살던 예안김씨의 문중에서 관에 등장(等狀)을 올려 제위답(祭位畓)을 문중노(門中奴)의 이름으로 토지대장에 등록해 달라고 요청하였다. 등장은 여러 사람이 관에 올린 진정서이다. 심성이 고약한 문중의 김아무개가 조상의 제사를 지내기 위해 애써 마련한 논을 저당잡히고 노비까지 팔아먹자 재발을 방지하기 위하여 아예 문중노의 이름으로 논을 등기하려고 했던 것이다. 이에 대한 수령의 판결이 쓴 웃음을 지어내게 한다. “자손이 조상을 제사지내는데 문중노의 이름을 내걸다니 참으로 머리가 몽롱할 따름이다.”

/유호석(전북대박물관 전문연구원)

책의 향기

송하선 교수, 신석정 평전 '그 먼나라를 알으십니까' 펴내 박희주 소설집 '내 마음속의 느티나무' 시한부 인생 그녀가 세상으로 걸어 나왔다 현대사회의 내면적 상처 그려…윤규열 소설 '가을 망둥어' 힘겨운 생 앞에서 나를 일으켜준 '시간' 詩로 임진왜란·병자호란 역사 재조명 "노자는 정치론이나 처신술이 아니다" "진실은 현장에 있다" 지론 생생 해외여행서 만난 '서로 다름'…아하! 장세진 산문집 '깜도 안되는 것들이'…학교현장 문제 등 날카롭게 꼬집어저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글