십시일반의 힘, 가뭄 구제

연일 폭염이다. 폭염주의보라는 말이 익숙해지려는 걸 보면 예전에 비해서 더워 진 것은 분명한 듯하다. 그래도 이상 기후 때문인지 가뭄에 대한 걱정을 조금 덜해 진 듯하다. 봄 가뭄과 한 여름 가뭄에 논밭이나 농부의 맘이나 다 타들어간 것을 생각한다면, 수리시설의 개량도 한 몫을 했겠지만 지구온난화의 덕(?)일지도 모르겠지만 확실히 가뭄에 대한 걱정과 두려움은 줄어들었다.

농경을 기반으로 한 우리나라에 있어 물은 매우 중요하다. 특히 장마철에만 비가 집중된 기후 때문에 가뭄과의 싸움은 생존의 문제였다. 단군신화에 나오는 풍백(風伯)·우사(雨師)·운사(雲師)들이 그렇고 백제 등 삼국이 시조묘와 명산에 기우제를 지낸 ??삼국사기??의 기록들에는 왕조사회에 백성들의 풍요로움을 저해하는 가뭄을 이겨내는 것이 곧 왕의 '천명'과 통했음을 알 수 있다. 비가 내리지 않아 백성들이 고통을 겪게 되는 것는 왕의 도덕정치에 흠이 있기 때문에 왕은 하늘에 기우제를 올리지 않을 수 없었다. 고려시대에는 가뭄이 들면 근신하고 천지, 산천, 종묘, 부처, 용신에게 제를 지냈으며, 조선시대에는 음력 4월과 7월 사이에 거의 정례적으로 기우제를 지낼 만큼 가뭄은 일상화되어 있었다.

가뭄은 곧 흉년으로 이어지고, 이는 백성들의 삶이 고단해 지는 것을 의미하였다. 가뭄과 흉년이 반복되면 극심한 어려움이 있을 수밖에 없다. 때문에 위정자들은 기우제를 지내기에 앞서 백성들의 생활을 돌보는 소위 '민생법안'을 챙기는 일을 게을리 할 수 없었다. 가뭄과 흉년에 따른 백성들의 고통은 모두의 분담으로 숨통을 트는 그런 너그러움과 상생의 방안이 우리들에겐 있었다.

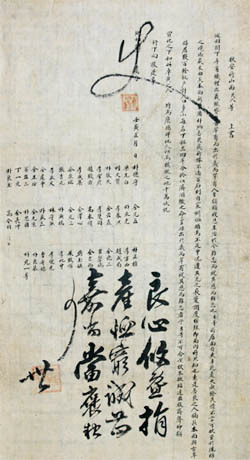

위의 문서는 1902년 부안 소산면의 박덕수를 비롯한 43명의 면민(面民)이 연명으로 관찰사에게 올린 상서이다. 본래 이 지역은 가뭄이 잘 드는 곳인데 농사까지 흉년이 들어 백성들이 뿔뿔이 흩어지고 도산하는 지경에 이르렀다고 한다. 그런데 신율포에 사는 박병선이 소산면과 고부에 접해있는 지역의 주민에 이르기까지 한사람마다 조(租) 3, 4두씩 나누어주는 일이 있었다. 그러므로 그를 포상하여 다른 사람들이 본받을 수 있도록 해달라고 요청하는 내용이다. 박병선의 노력은 남 다르다. 관청에 손을 벌리는 것 보다, 몇몇 유력자들 중심의 시혜보다 십시일반이 갖는 소중한 가치를 실천한 것이다.

어려움을 해결하는 다양한 방법들이 존재할 것이다. 박병선이 한 것처럼 자신이 아닌 공공의 이익을 위해서 서로가 도움을 주고 받는 힘은 무엇보다도 값지고 오래갈 수 있다. 굳이 값싼 소고기를 먹을 수 있도록 하기 위해 축산 농가를 망하게 하는 그런 아둔하고 이분법적인 정책보다 십시일반으로 모두가 상생할 수 있는 그런 정책을 고민해야 할 때이다.

/홍성덕(전북대박물관 학예연구사)

책의 향기

송하선 교수, 신석정 평전 '그 먼나라를 알으십니까' 펴내 박희주 소설집 '내 마음속의 느티나무' 시한부 인생 그녀가 세상으로 걸어 나왔다 현대사회의 내면적 상처 그려…윤규열 소설 '가을 망둥어' 힘겨운 생 앞에서 나를 일으켜준 '시간' 詩로 임진왜란·병자호란 역사 재조명 "노자는 정치론이나 처신술이 아니다" "진실은 현장에 있다" 지론 생생 해외여행서 만난 '서로 다름'…아하! 장세진 산문집 '깜도 안되는 것들이'…학교현장 문제 등 날카롭게 꼬집어저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글