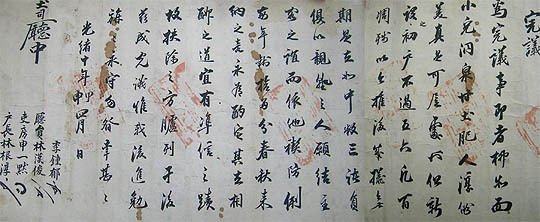

부역 대신 세금 걷는다는 관리와 아전들의 합의서

종부세 논쟁이 뜨겁다. 잘못된 것을 바로잡는 것인지, 아니면 1%의 부자들을 위한 것인지, 가진 것 없는 사람으로서야 알 길이 없지만 그래 분명한 것은 돈과 사람들의 관계가 적어도 돈에 의해서 규정되지는 않아야 할 것이라는 원론이다. 돈이라는 게 많으면 많을수록 좋고, 내 주머니에 들어온 돈이 나가면 무조건 싫다는 도박꾼들의 심정처럼, 부자여서 더 내는 것에 대한 알레르기는 예나 지금이나 똑 같은 모양이다.

국가에 내는 세금은 억울한 돈이기에 수십억원의 세금을 꿀컥 삼켜버리는 일부 직업군들의 행태도 어찌 보면 오늘만의 일이 아니다. 사람과 돈과의 관계 행태는 오랜 역사를 가지고 있다. 사람이 사람으로서 할 수 있는 행태는 일정한 범주 내에 놓여 있을 수밖에 없는 것처럼, 나라에 세금내기를 꺼려하거나 더 내는 것에 대해 무조건 싫은 사람들은 과거에도 있었고, 지금도 있고, 미래에도 있을 것이다.

탈법은 사실 납세자에 의해서만 이루어지는 것은 아니다. 납세자와 징수자의 뜻이 통했을 때 발각되지 않을 것이라는 맹신 속에 쉽게 불법은 자행되기 마련이다. 조선시대 징수자의 불법으로 대표적인 계층이 바로 아전들이다. 조선시대 지방관아의 살림살이를 맡아야 했던 아전들은 상관인 감사와 수령을 잘 모셔야하고, 불공정한 규정에 따른 물품의 조달, 구입 등으로 인하여 태생적으로 탈벌할 수밖에 없는 이유를 가지고는 있었다. 이러한 관행화된 탈법행위에 자신들의 이익을 조금씩 덧붙이면서 범죄화하게 되었던 것이다.

계방촌은 국가가 인정한 면세지를 경작하는 농민들에 대한 국가 차원의 면역이 이루어진 제역촌(除役村)의 하나로, 지방 관청의 각 청(廳)에서 요구하는 역을 수시로 부담하였던 마을이었으나, 실제 역(役)을 지지 않고 뇌물을 받쳐 면제 받았던 마을을 가리킨다. 즉 계방촌(契房村)은 조선시대 지방행정기관이었던 이방청, 향청, 장관청, 하리청 등이 사사로이 주민들의 신역(身役)을 면제해주는 대신 뇌물을 받았던 마을을 칭한다. 계방은 바로 그런 목적으로 조직된 모임을 말한다. 돈 있는 마을을 상대로 행해진 이러한 탈세로 인해 빈촌들은 그 만큼의 부담을 떠안아야했다. 통상 가구(戶)를 단위로 하는 호계(戶契)가 일반적이었던 것에 반해 계방촌은 마을을 단위로 하는 이계(里契)였으니 지방행정이 얼마나 엉망으로 돌아갔는지를 알 수 있는 단적인 예이기도 하다.

이번 문서는 1884년 순창군 유등면 소완동이 물이 좋고, 토지는 비옥하며 사람들이 진실한데 가옥이 5-6호에 지나지 않아서 계방촌의 예에 따라 매년 10냥을 춘추로 징수한다는 청(廳)의 관리들과 아전들이 합의하여 서명한 완의(完議)이다. 비록 5-6호에 지나지 않는 마을이었지만 계방촌의 예처럼 매년 춘추로 10냥을 징수하고 부역을 면제한다는 합의이다. 역을 면제하는 대신 세금을 받는 행위 자체가 탈법적 요소를 가지고 있으며, 이들의 역이 다른 빈촌으로 넘어가 누군가가 부담해야 했던 상황을 보면 그리 썩 유쾌한 것은 아니다.

/홍성덕(전북대박물관 학예연구사)

책의 향기

송하선 교수, 신석정 평전 '그 먼나라를 알으십니까' 펴내 박희주 소설집 '내 마음속의 느티나무' 시한부 인생 그녀가 세상으로 걸어 나왔다 현대사회의 내면적 상처 그려…윤규열 소설 '가을 망둥어' 힘겨운 생 앞에서 나를 일으켜준 '시간' 詩로 임진왜란·병자호란 역사 재조명 "노자는 정치론이나 처신술이 아니다" "진실은 현장에 있다" 지론 생생 해외여행서 만난 '서로 다름'…아하! 장세진 산문집 '깜도 안되는 것들이'…학교현장 문제 등 날카롭게 꼬집어저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글