"효자 김병극에게 표창을"…'정려' 요청 문서

조선은 유교의 나라였다. 유교의 나라, 조선의 새로운 이념은 '민본(民本)'과 '본분(本分)'이었다. 백성이 근본인 나라, 그리고 나라의 모든 사람이 본분에 맞게 사는 사회를 지향했다. '君君臣臣父父子子'-임금이 임금답고, 신하가 신하답고, 아비가 아비답고, 자식이 자식다운 사회, 그런 나라를 조선은 꿈꾸었다.

새로운 이념을 보급하기 위한 노력은 각종 윤리서의 편찬으로 이어졌고, 우리에게 잘 알려진 '삼강행실도'와 같은 이해하기 쉬운 '그림책'도 출간되었다. 뿐만 아니라 유교적 이념을 몸소 실천한 사람들에게는 여러 형태의 은전이 베풀어졌다. '정려(旌閭)' 역시 그러한 것 가운데 하나였다. 특히 '충효열(忠孝烈)'은 조선시대의 우선적 가치들이었기 때문에 이를 실천하는 사람들에게 정려를 내렸다.

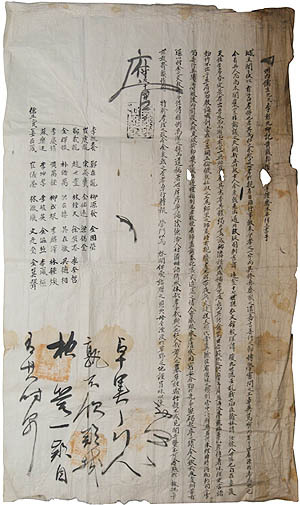

오늘 살펴 볼 고문서는 바로 정려를 내려달라고 요청하는 상서(上書)이다. 고문서의 주인공은 통천김씨 김병극(金秉戟)이다. 그의 효행은 어려서부터 자자하였다. 부모님께 아침저녁으로 문안하고, 들고 날 때 인사를 드리고, 친구와 놀러갈 때 어디로 가는지 행방을 알려 걱정을 끼치지 않았다고 한다. 어떻게 보면 너무 평범한 모습이라고 하겠지만, 사실, 이 '평범한 실천'이 효의 근본이었던 것이다. 그래서 옛사람들은 효를 백행(百行)의 근본이라고 하였다.

아버지가 앓아 눕게 되었을 때, 그는 아버지의 병을 자신이 대신 앓게 되기를 하늘에 빌었고, 똥맛을 보고 병세를 살피면서 극진히 보살폈다. 제철 아닌 음식을 마련하기 위해 성심을 다해, 한겨울에 왕상(王祥)이 잉어를 얻은 것처럼, 맹종(孟宗)이 죽순을 얻은 것처럼 아버지에게 드릴 음식을 준비하기도 했다. 그의 효행에 감복한 사람들이 '아름답구나! 효자여! 이 사람이야말로 어진 사람이로다!(休哉孝子哉 斯人也仁人哉)'라고 극찬하였다고 한다.

조선의 전통적 질서가 흔들리기 시작하는 19세기 후반, 여전히 효를 인(仁)의 근본이라고 생각했던 사람들이 있었고, 김병극의 효성스런 삶을 사람들에게 알리고자 하였다. 효의 실천은 그리 어려운 일이 아니라고…. 김병극처럼 하면 된다고 말하는 것 같다. 이것이 어디 부모와 자식에게만 해당되는 것일까?

사람의 가치가 돈의 가치에 밀리고 있는 시대에 살면서, '민본'을 지향했던 조선이 '자본(資本)'을 지향하는 대한민국보다 나았을지도 모른다는 '비역사적인' 생각마저 든다. 생존 자체가 위협되는 생활 속에서 '인간적인 삶'을 생각하자는 소리가 누군가에게는 공허로운 말일 지도 모르겠다. 그러나 무엇이 우리의 삶을 참으로 가치있게 하는가? 우리의 삶에서 가장 소중한 것은 무엇인가에 대해서 정말이지 진지한 성찰이 필요한 시기인 것 같다.

/이선아(한국고전문화연구언 전임연구원)

책의 향기

송하선 교수, 신석정 평전 '그 먼나라를 알으십니까' 펴내 박희주 소설집 '내 마음속의 느티나무' 시한부 인생 그녀가 세상으로 걸어 나왔다 현대사회의 내면적 상처 그려…윤규열 소설 '가을 망둥어' 힘겨운 생 앞에서 나를 일으켜준 '시간' 詩로 임진왜란·병자호란 역사 재조명 "노자는 정치론이나 처신술이 아니다" "진실은 현장에 있다" 지론 생생 해외여행서 만난 '서로 다름'…아하! 장세진 산문집 '깜도 안되는 것들이'…학교현장 문제 등 날카롭게 꼬집어저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글