시든 저녁노을 나이, 떠나간 이들에 대한 그리움 노래

"오늘은 큰 맘 먹고 그동안 세상을 향해 가려놓았던 검은 휘장을 걷어치고 햇볕 가운데로 나갈 결심을 한다. 오랜만이라서 그런지 동공을 찌르는 햇살이 시디시다, 몇 번쯤 눈을 감았다 떴다 하는 동안 세상의 물체는 정연해 보이고 정신도 맑게 트인다."

문단에 발을 디딘지 30년. 세번째 시집 「새벽길 떠날 때」가 나온 지 7년이 됐으니, 참 오랜만이다. 시인 역시 "되게 느림보다"며 얼굴을 붉힌다.

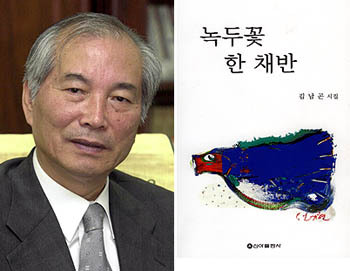

어지러운 세상, 그의 정갈한 시를 다시 만나니 마음과 눈이 환해지는 듯 하다. 전북예총과 전북문인협회 회장을 지낸 김남곤 시인(72·전북일보 대표이사 사장)이 네번째 시집 「녹두꽃 한 채반」(신아출판사)을 펴냈다.

'아예 신문지로 태어나지 말았어야 했네 / 이 몰골로는 그대 눈 빠지게 기다리는 문전에 / 도달할 수 없을 것 같네 / 꺾어진 관절이며 문드러진 안면으로 / 어찌 그대 무릎 위에 걸터앉아 / 세상사 안위를 살피게 할 수 있겠는가 / 고맙게도 나를 허상이라 불러주게 / 그 허상으로 불러주는 날 / 어느 가난한 수레에 누더기로 실려 / 그대와 다시 입 맞추게 될 / 재생의 나라로라도 가질는지 누가 아는가.' ('파지' 전문)

고향 땅에서 평생을 '신문쟁이'로 살아온 시간들. 그의 시 역시 언제나처럼 고향 사람들이 살아가는 삶의 테두리 안에 생명으로 살아있다. 금산사, 만성리, 부안 우포, 청보리밭, 모래내 시장, 황방산, 이 씨 간장집 등 젊은 날 힘든 줄 모르고 곳곳을 누비며 취재를 하던 그 때의 애정으로 그는 시를 쓰는 것이다.

"이제 내 나이도 시든 저녁노을쯤 된다. 무엇을 더 바라겠는가."

유난히 떠나간 이들에 대한 시들이 많다. 기념사진으로 찍어놨는데 영정사진이 돼버린 아버지 어머니의 '사진 이야기', 기자로 만났지만 속 깊은 정을 나누었던 소설가 최명희를 그린 '묘지', 동료 언론인 박준웅씨가 곁을 떠나는 날 썼던 '슬픈 논객' 등 속정 깊은 시인은 때로는 차분하면서도 때로는 격정적인 그리움으로, 죽음으로 인한 이별을 그리고 있다.

"사람을 사람답게 사랑하고 사람의 값을 사람의 값으로 셈할 줄 아는 그런 고뇌의 시를 쓰고 싶었는데 쉽지가 않았다"는 시인. 몸을 낮게 숙인 시인의 시는 '가물어 못이 바짝 마른 저 산하에' 빗줄기같은 시다. 신동욱 최승범 이기반 허소라 이운룡 송하선 등 시평을 남긴 문단의 원로들 역시 "시와 사람이 다르지 않다"고 전한다.

시인은 완주에서 태어나 1979년 「시의 의식」을 통해 등단했다. 전북문인협회장, 전북예총연합회장, 한국문인협회 이사, 한국예총 이사 등을 지냈으며, 전북문화상과 전북문학상, 문예한국상, 목정문화상 등을 수상했다.

책의 향기

송하선 교수, 신석정 평전 '그 먼나라를 알으십니까' 펴내 박희주 소설집 '내 마음속의 느티나무' 시한부 인생 그녀가 세상으로 걸어 나왔다 현대사회의 내면적 상처 그려…윤규열 소설 '가을 망둥어' 힘겨운 생 앞에서 나를 일으켜준 '시간' 詩로 임진왜란·병자호란 역사 재조명 "노자는 정치론이나 처신술이 아니다" "진실은 현장에 있다" 지론 생생 해외여행서 만난 '서로 다름'…아하! 장세진 산문집 '깜도 안되는 것들이'…학교현장 문제 등 날카롭게 꼬집어저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글