"고운 삶 마디마디 잇는 계기 됐으면"

"2002년 전주교육장으로 정년퇴임하기까지 30여년 동안 교육행정을 맡았습니다. 행여 시심이 밖으로 내비칠까봐 막은 둑을 쌓아올리며 그 안에 가둔 채 살아왔습니다. 나이가 드니 더이상 거리낄 것도 없고 머리 속에서 정리해 시를 쓰는 것이 생활의 전부입니다."

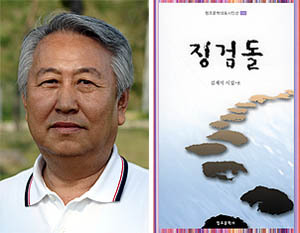

일흔이란 나이와 다르게 맑은 얼굴은 가지고 있는 시인 김계식씨(69). 그는 '시심(詩心)에 기름을 얹어 내연(內燃)하는 불길'처럼 시를 쓴다. 여름날 장대비가 내리고 나면 키가 한 뼘쯤은 더 자라나는 생물들처럼, 시를 쓰고 시를 묶어 시집을 내곤 한다. 어느새 여덟번째 시집. 「징검돌」(창조문화사)을 내놨다.

"그래도 조금씩 조금씩 나아지는 것 같습니다. 시세계가 심오한 경지에 미치지는 못할 지 몰라도 몇 번 읽다보면 리듬이나 운율이 살아나는 것 같다고들 합니다. 입안에서 굴리기에 막히지 않고 부드럽죠. 국어 선생으로 아이들에게 오랫동안 시조를 가르치고 나니 보이지 않게 내면의 운율이 익어 시 속에도 자연히 담기게 되는 것 같습니다."

그는 "짧은 시간 안에 일곱 권의 시집을 내놓으며 제대로 익히지 못한 미숙함도 여기저기 보였지만, 때로는 따뜻한 온기도 전할 수 있었다고 믿는다"고 말했다. 그러나 시집 내기를 거듭할 수록 시가 한층 더 세련돼 지고 다듬어지는 것만은 분명했다.

"사물을 볼 때면 좋은 것보다는 여리고 고달프고 안타까운 것들을 바라보게 됩니다. 그 대상들을 그대로 노출하기 보다는 그 속에 담긴 의미를 찾아 밝은 쪽을 끄집어내려고 하죠. 늘 그래왔듯이 제가 골라 쓴 시어, 붙잡은 시상이 인생의 아름다움을 찾아가는 '징검돌'이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 고운 삶 마디마디 잇는 계기가 된다면 더 바랄 것이 없겠죠."

모든 시가 허무하거나 나락으로 떨어질 필요는 없다. 보이지 않는 밝음을 찾아내는 것. 그는 "그저 고개 끄덕이며 이해해 주고 감싸주는 마음이 더 깊어졌으면 좋겠다"고 했다. 덧붙여 "상상보다는 내 몸에 닿고 부딪쳐야 진짜 시가 나오는 것 같다"며 "앞으로도 좁은 보폭, 고른 호흡으로 시쓰기를 계속하고 싶다"고 전했다.

책의 향기

송하선 교수, 신석정 평전 '그 먼나라를 알으십니까' 펴내 박희주 소설집 '내 마음속의 느티나무' 시한부 인생 그녀가 세상으로 걸어 나왔다 현대사회의 내면적 상처 그려…윤규열 소설 '가을 망둥어' 힘겨운 생 앞에서 나를 일으켜준 '시간' 詩로 임진왜란·병자호란 역사 재조명 "노자는 정치론이나 처신술이 아니다" "진실은 현장에 있다" 지론 생생 해외여행서 만난 '서로 다름'…아하! 장세진 산문집 '깜도 안되는 것들이'…학교현장 문제 등 날카롭게 꼬집어저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글