제비쑥·맨드라미 등 주제로 42편 실어

오늘은 왕숙천의/ 갈대가 벗이었다// 둔덕에 뽀도시 핀/ 메꽃도 불러보며// 소나기 빗물에 쓸려/ 구르는 돌이 되어 ( ‘진접’ 전문)

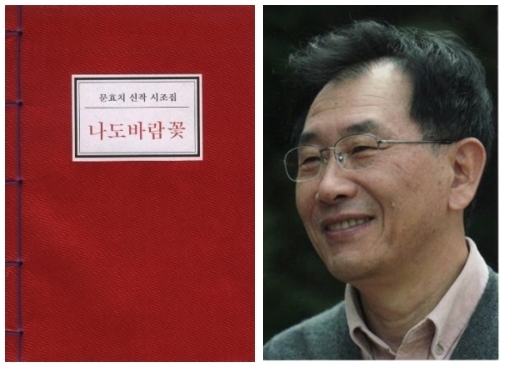

50여 년간 시를 써온 문효치 시인(한국문인협회 이사장)이 우리 민족의 정형시인 시조로 눈을 돌려 첫 시조집 <나도바람꽃> 을 펴냈다. 시력(詩歷) 반세기, 시집 13권을 출간한 이후 펴내는 생애 첫 시조집이다.

3장 6구 45자 내외의 짧은 시로 음수율과 음보율의 가락을 갖는 시조는 우리 민족문화의 본령이자 시의 원형이다. 그러나 서구 문화에 매몰된 근대화를 거치면서 시조는 진부한 장르로 폄하되고, 사대부 문학이라는 부정적 이미지까지 덧씌워졌다. 이러한 가운데 최근 시조가 가락에 담긴 정련된 이미지와 압축된 시상으로, 자유시 혼란을 극복할 대안으로 떠오르고 있다. 그래서 평생 자유시를 써온 시인이 우리 민족 정형시인 시조를 창작하고, 첫 시조집을 출간한 일은 상징적인 의미를 지닌다.

문 시인은 시조집 머리말을 통해 “우리말에 잘 맞는 시조 형식을 빌렸다. 그 리듬이 조금 가다 산이 있고 또 가다 평지가 있는 우리 지형 환경과도 흡사하고, 기쁨과 아픔이 반복적으로 교차하며 구불구불 넘어가는 우리네 삶의 양태와도 유사하다. 새삼 시조 가락을 만들어 낸 우리 조상들께 감사드린다”고 밝히기도 했다.

시조집은 풀을 만나다, 사금파리, 전언(傳言) 등 총 3부로 나눠 시조 42편을 실었다. 시인은 요즈음 ‘작은 것들을 불러 모으는 일’에 열중하고 있다고 했다. 작은 것들은 오랫동안 인간의 관심 밖에 있었기에 오히려 정갈한 순수성을 잘 지키고 있기 때문이다. 그래서 그는 제비쑥, 맨드라미, 사금파리, 볕뉘, 이슬, 낙엽, 잎사귀 등 낮고 여린 것에 대한 각별한 관심을 기울인다.

문 시인은 “작은 것들의 생각, 그들의 말은 혀끝에서 만들어내는 상당수 인간의 말보다 훨씬 진지하고 진실하다”며 “그들의 말을 듣고 적은 것이 요즈음의 내 시”라고 말했다.

특히 시조의 의미 구조를 잘 살린 단시조들이 눈에 띈다.

아프다/ 모서리가/ 아직도 쨍그랑 소리…// 깨어져/ 떨어져 나간/ 저쪽 편 몇 조각// 안부가/ 더 궁금하다/ 서리 같은/ 그리움 (시조 ‘사금파리’ 전문)

초장과 중장은 사기그릇이 깨어지는 아픔과 떨어져 나간 저쪽 편 몇 개의 사금파리를 상상한다. 종장은 떨어져 나간 조각에 대한 안부와 그리움을 담고 있다. 그러면서도 원래 한 몸이었다가 지금은 헤어진 것들, 우주에 미만한 그리움을 그대로 떠올린다.

시조집은 표지를 비단으로 감싸고, 전주 한지에 활판으로 인쇄해 실로 제책하는 등 전 공정을 수작업으로 만들어냈다.

군산 출신인 문효치(74) 시인은 1966년 한국일보와 서울신문 신춘문예에 당선돼 등단했다. 그동안 <무령왕의 나무새> , <바다의 문> , <별박이자나방> 등 시집 13권과 <시가 있는 길> 등 산문집 3권을 펴냈다. PEN문학상, 김삿갓문학상, 정지용문학상 등을 받았다. 현재 한국문인협회 이사장, 한국예총 부회장으로 활동 중이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글