요즘처럼 한파가 몰아치면 그리워지는게 따뜻한 온돌방 아랫목이다.하지만 우리의 주거생활이 아파트 위주로 되면서 이같은 정서를 느끼는 세대는 장년층 이상으로 한정될 듯 싶다. 한겨울 학교에서 돌아온 손자를 맞은 할머니가 가장 먼저 하신 일이 꽁꽁 언 손자의 손을 따뜻한 아랫목 이불속에 넣어주시던 모습을 지금의 청년층 이하는 쉽게 그려보기 힘들 것이다.

‘구들’이라 불리는 ‘온돌’은 우리만이 갖고 있는 독특한 난방방식이다. 비슷한 좌식생활을 하고 있는 일본에도 온돌은 없고 다다미방이 있을 뿐이다. 중국의 경우 ‘캉’이라는 난방방식은 방 한쪽에만 불을 때는 ‘쪽 구들’ 방식이다. 10세기 초에 편찬된 ‘구당서(舊唐書)’의 고구려편에 고구려인들은 ‘겨울에 구덩이를 길게 파고 밑에서 불을 때서 따뜻함을 유지한다’는 기록이 남아 있고, 기원전 2∼3세기께 한반도 북부 유적에서 구들이 발견된 것으로 미루어보아 우리 민족은 일찍부터 구들을 사용해 왔음을 알 수 있다.

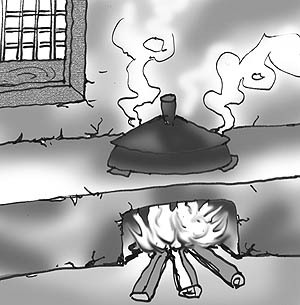

온돌은 아궁이를 비롯 열기가 지나가는 통로인 고래, 구들장, 굴뚝등 구조는 비교적 간단하지만 동서고금을 통해 가장 과학적이라는 평가를 받고 있다.열기가 방바닥에 오래 머물수 있도록 돼 있기 때문이다. 최근 우리의 주거중심이 아파트로 바뀌면서 온수 파이프에 의한 난방이 대세지만 이것도 온돌에 기초한 난방방식인 것은 두말 할 나위가 없다.

이같은 온돌의 독창성 때문에 개정판 옥스포드사전에는 온돌(ondol)이 김치등 우리말 12건과 함께 실려 있다.독일, 프랑스등 외국의 건축가들도 온돌 기술을 배워가 실제 아파트 건축에 시공 사용하고 있다. 또 하나의 한류(韓流) 상품으로 각광받고 있는 셈이다.

국제 온돌학회가 주관하는 학술대회가 내일부터 경기도 분당에서 ‘온돌의 기원 변천 그리고 향후 과제’ 등을 주제로 개최된다. 최근 중국학자들이 온돌의 기원을 ‘캉’이라는 주장을 공공연히 하고 있고, 독일· 일본등이 구들 분야 국제시장을 독점하려는 상황에서 이번 학술대회는 각별한 의미를 갖는다. 지난 1958년 러시아 연해주 크리스키노 발해성터에서 그리고 지난해 연해주에서 발굴된 고구려와 발해의 온돌유적등은 중국의 주장이 억지라는 사실을 여실히 보여주고 있다.우리의 자랑스런 온돌의 과학화에 더욱 힘쓸 때이다.

오목대

출판기념회의 정치적 함수 고착된 독점, 그들만의 리그 전북사람들이 핫바지냐 정동영과 이재명의 진심 태풍의 눈 ‘통합 전주시장’ 표절을 대하는 우리들의 태도 리셋되는 행정, 중단의 비용 김 지사의 컷 오프설은 사실무근 삼겹살의 정치경제학 노른자위 땅 BYC 전북 부지저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글