임금의 덕 칭송한 충신 위징

당을 건국한 이연(당고종)은 즉위 직후 장자 건성을 태자로 책봉하여 왕권 강화를 도모했으나, 중원지역을 통일하는 과정에서 큰 공로를 세운 차자 이세민(李世民)이 정치적 입지를 확보하며 실권을 행사하였다. 기회만 닿으면 오르고 싶은 것이 권좌이며, 한번 그 자리에 오르면 죽기 전에 내려오기 싫은 것이 그 자리이다. 그러므로 무상한 권력다툼 앞에서는 부모형제도 정적이 되는 것이다.

이세민은 권력의 유혹을 뿌리치지 못하고 심복을 현무문(玄武門)에 잠복시켜 건성과 원길 두 형제를 살해하고, 아버지 이연에게 압박을 가하여 양위함으로써 마침내 제위에 올랐다. 이것이 이른바 '현무문의 변(變)'이며 그가 바로 당태종이다.

당태종은 연호를 정관(貞觀, 626~649)이라 칭하고 정권의 정체성을 확보하기 위해 치력한다. 먼저 농민들의 기의를 염두에 두고 전장(典章) 제도를 정비하여 정치적 안정을 꾀하였다. 그 당시 당태종이 신하들과 치세방법을 논의하고 가언(嘉言) 및 선행을 기록하여 후세 봉건 제왕들이 치국의 모범으로 삼았던 「정관정요(貞觀正要)」가 그 산물이다. 그의 강력한 정치력은 유례 없는 안정을 이끌어내어 사방에서 그를 공주(共主)로 추존하기에 이르렀으니 역사에서는 이 시기를 정관지치(貞觀之治)라 일컫는다.

당태종이 어느 날 군신들에게 창업(創業)과 수성(守成) 중에 어느 것이 힘든 것인가를 물었다. 방현령(房玄齡)이 "창업이란 생사가 달린 것으로 온갖 간난(艱難)과 고초를 겪어야 하므로 다른 것과는 비교가 안됩니다"라고 대답하였다. 그러나 위징(魏徵)은 "창업이 본래 힘든 것이나 수성 역시 용이하지 않다"고 하며 군주를 배에 비유하고 백성을 물로 비유하였다. 물은 배를 뜨게 할 수도 있고 가라앉게 할 수도 있으므로 국가의 근본을 육성하고 농민들에게 관심을 갖도록 권고한 것이다.

당태종이 정관지치를 이룬 데에는 그만한 이유가 있었다. 당태종은 반대자의 의견일지라도 언제나 경청하였으며, 직간과 충언을 수용한 보기 드문 군주였다. 각 주(州) 자사의 이름을 병풍 위에 써 놓고 수시로 그 밑에 그들의 선악과 공적을 기록하여 임용의 근거로 삼은 일화는 유명하다. 그가 위징에게 "군주가 어떻게 해야 밝음(明)에 이를 수 있고, 또 어떻게 해야 어두움(暗)을 판별할 수 있느냐?"고 물었다. 이에 위징은 "양쪽 말을 들으면 밝고, 한쪽 말만 들으면 어둡습니다."라고 대답하였다. 또 "좋은 약은 입에 쓰고, 충언은 귀에 거슬립니다."라고 직간하였다. 이처럼 진정한 충신으로서 비판적 입장에서 200여 편의 상소를 올렸는데, 후인들이 그의 언론을 집록하여 「간록(諫錄)」을 만들었다.

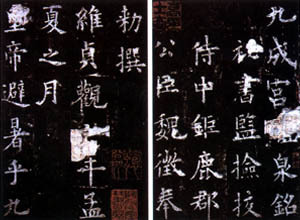

말 그대로 직간과 충언은 귀에 거슬리는 법인지라, 어느 날 당태종이 군신들 앞에서 모욕을 당했다며 몹시 화를 내자 후궁 장손후(張孫后)가 정색하며 "저와 임금이 부부로 산 지가 여러 해가 되었어도 아직도 말을 건네려면 안색을 살펴야 하는데, 위징이 임금과 아무런 친고도 없으면서 감히 면전에서 직언을 하니 이는 참으로 충신의 행동입니다. 위징이 충성으로 임금을 섬기는 것은 폐하께서 간언을 잘 받아들이는 명군(明君)이기 때문입니다."라고 위로하였다. 당태종은 이 말을 듣고 이치에 맞다고 여겨 위징을 더욱 신임하게 되었다. 이 위징이 바로 당태종의 덕을 칭송한 '구성궁예천명'의 찬자(撰者)이다.

/한국서예문화연구회 이사장

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글