국립전주박물관 '조선의 명필, 전북의 인물 창암 이삼만' 展 6월 13일까지

창암(蒼巖) 이삼만(李三晩·1770~1847)은 추사 김정희(1786~1856), 눌인 조광진(1772~1840)과 함께 조선 후기의 3대 명필로 손꼽혔다. 창암의 서예는 조선 말 석정 이정직과 일제 강점기 벽하 조주승, 유재 송기면, 효산 이광렬을 거쳐 석전 황욱과 강암 송성용으로 이어지며 전북 서단의 뿌리를 일궜다. 전북 서예가 전국적 위상을 갖는 것은 걸출한 인물들이 맥을 지켜왔기 때문이다. 하지만 창암은 아쉽게도 한국 서예사에서 전북 지역 작가로만 대접 받고 있다.

국립전주박물관(관장 김영원)이 개관 20주년 특별전'조선의 명필, 전북의 인물 창암 이삼만'을 통해 창암 탄생 240주년을 기념한다.

창암이 '해서'(楷書·필획에 생략이 없는 서체)를 잘 썼다는 평도 있고, '유수체'(流水體·흐르는 물과 같이 쓰는 서체)'가 뛰어났다고도 한다. 이번 특별전을 둘러보면 그는 모든 서체를 넘나들며 잘 썼으며, 서예와 문학에 대한 조예도 깊었던 것으로 보인다.

창암은 문집이나 유고집을 남기지 않아 구체적인 행적을 알 수는 없다. 하지만 오세창의 「근역서화징」(槿域書畵徵)에 따르면 창암이 베에 글씨를 쓰고 빨아서 다시 썼다고도 하며, 벼루 세 개가 닳을 정도로 먹을 갈아 하루에 1000자씩 글씨를 썼다고 전한다. 얼마나 많은 노력과 정진을 해온 인물이었는가를 실감케 한다.

창암은 추사와 비슷한 시기를 살았다. 추사가 청나라의 선진 문물을 수용하고 한국에 뿌리내리고자 했던 개혁적인 유학파였던 데 반해 창암은 혹독한 자기 수련과 공부로 조선의 고유색을 풀어낸 국내파였다. 광산김씨의 묘비와 김양성 묘비엔 두 사람의 글씨가 적혀 있다. 앞면은 추사가 쓰고 뒷면과 옆면은 창암이 썼다. 창암이나 추사의 서체 모두가 뛰어났다는 방증이다.

창암은 스스로 진나라 주정과 당나라 유공권, 신라시대 김생의 글씨를 토대로 서체 공부를 했다고 밝혔다. 위진시대 고법과 조선 선대 서예가들을 연구하고 실험정신을 가미해 '동국진체'를 완성한 것. 이어 '창암체'를 개발해 자신만의 필법을 확립해 나갔다.

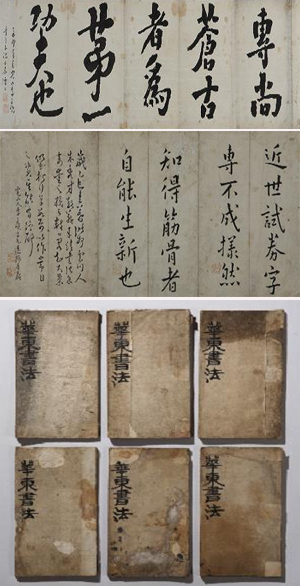

그는 서법 전수를 위한 공로도 크다. 창암은 이를 위해 우리나라와 중국 서예의 대가들의 진적을 모아 「화동서법」(華東書法)으로 엮고 목판본으로 인쇄했다. 「화동서법」 뿐만 아니라 함양의 임석여, 홍주의 주경의 에게 써준 서첩을 통해 과거 시험에 대한 비판과 함께 중국과 우리나라 글씨에 대한 평가도 만나볼 수 있다.

이번 특별전은 미공개 작품들을 한자리에 모아냈다는 데 의미가 있다. 창암의 선학과 후학의 계보를 통해 조선시대 서단의 흐름도 파악할 수 있게 됐다.

김영원 관장은 "전북의 인물, 창암 이삼만 선생이 보다 많은 관심 속에서 조선의 명필로 재조명받기를 기대한다"며 "작품에 담긴 글들은 창암의 학문과 서법 연구에도 중요한 단서를 제공할 수 있을 것"이라고 강조했다. 전시는 20일부터 6월13일까지 계속된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글