범상치 않은 젊은이의 '비장한 각오'

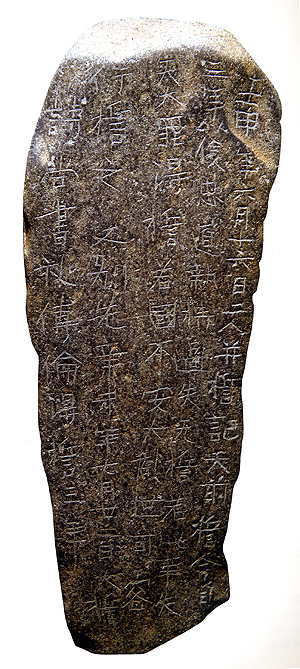

일제강점기인 1934년 5월 경북 경주시 현곡면 금장리에 있는 석장사지에서 점판암(粘板巖) 자연석에 글자가 새겨진 좁고 긴 각석이 발견되었다. 새겨진 문장의 첫머리에 壬申이라는 간기가 있으므로 임신서기석이라 명명되었다. 손상되지 않은 원형 그대로 발굴되어 쉽게 명문을 판독할 수 있는 바, 편의상 현대식 한자로 바꾸고 표점을 찍어 전문을 소개하면 다음과 같다. 壬申年六月十六日, 二人幷誓記. 天前誓, 今自三年以後, 忠道執持, 過失无誓. 若此事失, 天大罪得誓. 若國不安大亂世, 可容行誓之. 又別先, 辛未年七月卄二日, 大誓. 詩尙書秋傳倫得, 誓三年.

모두 74자로 5행에 걸쳐 가늘고 깊게 새겼다. 대략 크기는 높이 34cm, 넓이 12.5cm, 두께 2cm 정도이다. 문장의 구성은 좁고 긴 돌의 앞면 오른쪽 모서리를 따라 말하듯이 글씨를 새기다 보니, 윗면은 공간이 많이 생겨 행간이 성글고 아랫면은 상대적으로 촘촘하게 배치되었다. 각고 없이 바로 철필로 바로 새겼으며, 문장이 전환되는 4행에서는 의도적으로 띄어 쓴 흔적도 보인다.

각석된 문장에 壬申과 辛未라는 간지가 분명히 보이지만, 그것이 어느 시점을 말하는지 단정할 수 있는 근거가 없기 때문에 현재까지 각석의 시기를 확정하지 못하고 있다. 다만 발견된 지역이 경주 석장사지이며, 그 내용으로 보아 신라시대의 것으로 추정할 뿐이다. 대략 임신년에 해당하는 시기는 552년, 612년의 것으로 본다. 그 사료적 가치가 인정되어 2004년 6월에 보물 제1411호로 지정되었다.

임신서기석은 작은 돌에 맹서문을 새긴 것이지만 그 내용과 형식이 범상치 않다. 우선 내용면에서 맨 먼저 임신년 6월 16일이라고 구체적인 일자를 기록한 뒤, 두 사람이 함께 하늘 앞에 맹서한다는 내용이 신성함과 비장함을 동시에 느끼게 한다. 다음에는 그날로부터 3년이라는 기간을 설정하여 충도(忠道)를 집지(執持)하고 과실이 없기를 맹서한다고 새겼다. 그리고는 만약 이 일을 잃으면 하늘에 큰 죄를 얻는다는 것을 맹서한다고 거듭 강조하였다. 여기에서 눈길을 끄는 대목은 3년이라는 기간과 충도이다. 3년이라는 기간이 명확하게 설정된 배경을 충도와 관련하여 생각해볼 때 마치 두 사람이 국가를 상대로 맹서한 것처럼 느껴지기 때문이다. 즉 단순한 서민의 맹서가 아니라 국가를 위해 충도를 행하겠다는 젊은이의 다짐이다. 그 다음에 보이는 명문에서 그 의도가 보다 명확해진다. 만약 나라가 불안해지고 크게 어지러워지면 세상에 행동으로 나서야 한다는 것을 맹서하고 있다. 앞에서 맹서했던 충도가 국가를 위한 것임을 명확하게 보여준다. 일단 맹서문은 여기에서 끝을 맺는다. 조금의 여백을 둔 뒤 또 별도로 이에 앞서 신미년 7월 22일에 크게 맹서하기를 시(詩), 서(書), 추전(秋傳)을 윤득(倫得)할 것을 맹서하되 3년으로 하였다고 추기하였다. 모두 두 번의 맹서가 있었던 것이다. 여기에서 시는 시경이며, 서는 서경이고, 추전은 춘추전이며, 윤득은 차례로 터득한다는 뜻이다. 모두 유교경전으로서 맹서한 충도가 유교사상과 밀접한 관련이 있음을 알 수 있다.

형식면에서 보면 문장의 구성방식이 특이하다. 각석된 문자가 모두 한문이지만 그 문장은 한글식으로 구성되어 있다. 주술목 구조의 전통적 한문표기와는 확연히 구별되기 때문에 한글식으로 읽어나가면 바로 뜻이 통한다. 이러한 문장법은 이 각석의 시기를 추정할 수 있는 근거가 되며, 한문의 발달을 엿볼 수 있는 중요한 자료이다. 또 명문의 執, 辛, 得자의 체세와 容자의 형태를 눈여겨보아야 한다.

/ 이은혁(전주대 한문교육과 겸임교수)

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글