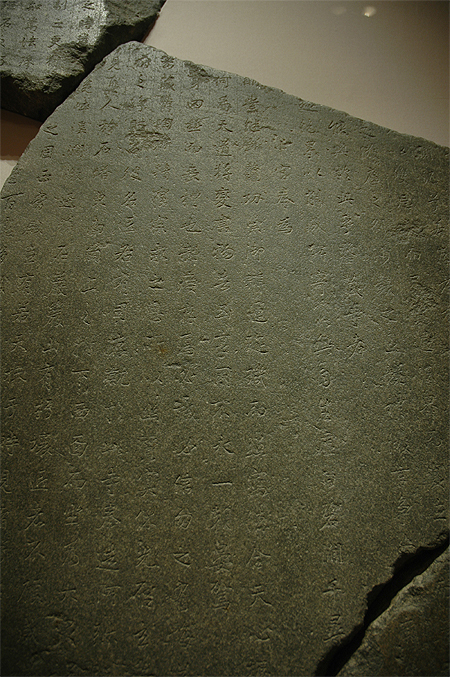

서체의 정교함…신라의 우수한 서예문화

통일 신라기에 접어들면 석비의 형식과 비문의 양식이 정형화된다. 이는 무엇보다 나당의 긴밀한 문화교류에서 기인하는 것이지만 국가적 안정기에 나타나는 상징적인 문화적 요인도 무시할 수 없다. 국가체제의 안정은 사회문화 전반에 영향을 미친다. 통일신라 문화는 안정된 국가적 체제 속에서 문화적 자부심이 결부하여 그 빛을 발하였다. 통일 이전과는 분명히 차별되는 문화 수준을 보여주고 있다. 필자가 연재의 마지막 소재로 선택한 무장사비는 통일신라의 서예문화를 가늠할 수 있는 중요한 의미를 지닌 석비이다. 필자는 지난해 경주시의 위촉으로 무장사비 복원사업에 참여하여 비신의 서체를 복원한 바 있다. 올해 가을에는 경주 현대호텔에서 무장사비에 관한 국제학술회의가 개최되었는데 이 때 필자는 무장사비와 왕희지의 서체를 치밀하게 비교 고찰한 논고를 발표하였다. 결론부터 말하자면, 무장사비는 통일신라 서예문화의 절정을 보여주는 석비이다.

무장사비에 대한 건립내역은 일연의 「삼국유사」 탑상편에 처음 보인다. 경주 동북쪽 20리쯤의 암곡동에 무장사가 있는데, 제38대 원성왕(敬信, 785-798)의 아버지 명덕대왕(孝讓)이 숙부인 소성왕(昭聖王)을 추숭하기 위해 창건한 절이다. 소성왕은 799년 12월 29일에 원성왕이 죽자 왕위를 계승하였으나 이듬해인 800년 6월에 갑자기 승하하였다. 소성왕의 갑작스런 죽음에 비(妃) 계화왕후는 슬픔을 이기지 못하고 읍혈극심하다가 자신이 입던 육의(六衣)와 재물을 희사하여 왕의 명복을 빌기로 마음먹었다. 이에 명장을 불러 아미타상을 만들고 이를 무장사에 봉안한 뒤, 그 내력을 적은 비를 무장사에 세웠다. 이 비의 정확한 명칭은 이수에 나타난 비명을 따라야 하지만, 마멸이 심하여 여섯 글자 가운데 '阿彌陀佛' 네 글자만 판독되므로 '무장사아미타불조상사적비'라는 긴 이름이 붙여졌다. 이 또한 바로잡아야 할 것이다. 속설에 태종무열왕이 삼국을 통일한 후 병기를 이 산 계곡에 감추었다 하여 무장이라 이름하였다고 한다.

비문의 발견과정도 드라마틱하다. 조선후기 금석학자 이계 홍양호는 경주 암곡동 깊은 골짜기의 무장사터를 찾아가 비편 하나를 발견하고 탁본하여 유척기 등에게 전해주었다. 필자가 탐색한 바로는 이후 추사 김정희가 아버지를 수행하여 연경에 갔을 때 이 비편의 탁본을 구하여 옹방강에게 선물함으로써 비로소 중국에 알려지게 되었다. 옹방강의 아들 옹성원은 추사와 동갑이었는데 서체의 정교함에 반하여 전비 탁본을 요구하였고, 추사는 직접 경주 무장사터를 찾아 또 다른 비편 하나를 더 발견하고 탁본한 뒤 제기를 비편 옆면에 새겨 놓았다. 그러나 추사가 무장사비를 발견했을 때 옹성원은 세상을 떠난 뒤였다. 그리고 일제강점기에 세 번째 비편이 발견되었고, 최근에는 귀부의 거북머리가 계곡에서 발견되었다.

무장사비는 왕희지체 행서로 정교하게 새겨져 있다. 그동안 옹방강을 비롯한 일부 학자들이 집자비로 판정하였으나, 필자는 금번 국제학술회의를 통하여 왕희지체와 정밀하게 대조한 결과 집자비가 아니라는 점을 밝힌 바 있다. 왕서 집자비의 전형으로 알려진 집자성교서나 흥복사단비의 참치미(參差美)와는 사뭇 다른 유려함과 정제미를 보여준다. 통일신라 서예문화가 최고조에 달하였음을 증명하는 비인 것이다.

/ 이은혁(전주대 한문교육과 겸임교수)

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글