|

||

석정은 익히 알려진 바와 같이 1924년 4월 조선일보에 ‘기우는 해’가 발표된 이래 1974년 유고시 ‘뜰을 그리며’(동아일보 7월8일자)를 남기기까지 반세기의 시력(詩力)을 지니고 있다. 그는 반세기의 시력을 누리는 동안 여타의 시인들과는 달리 일언지하에 명명지어지는 한 세계만을 고수하지 않았다.

언필칭 ‘목가시인’이라 일컫던 초기만 해도 단순한 자연시인이었다기보다 ‘아직도 촛불을 켤 때가 아니’라면서 시대의 암울을 작품 곳곳에 암잔해 놓았으며 이후에도 시대 양심의 구현체로서 시 창작에 심혈을 기울여 왔다.

이른바 인간 생명의 본향이라 할 수 있는 ‘대자연과 삶의 현장으로서의 역사 현실’을 함께 수용해 온 석정의 문학정신이야말로 이 시대 우리 문학의 지향점이 어디일까를 시사해주는 바가 크다.

일찍이 19세기 서양에서는 시인을 예언자라 했다. 석정 시인의 대표작들, 이를테면 일제가 무너질 것을 예언한 ‘방(房)’(1939년9월)을 위시하여 ‘소년아 인제 너는 백마를 타고/나는 구름같이 희 양떼를 데불고/황막한 그 우리 목장을 찾아/다시 오는 봄을 기다리자’라고 예정적 현실을 노래한 ‘소년을 위한 목가’(1941년6월) 등 어둡고 답답한 현실을 벗어나려는 그 몸부림은, 당시의 독자들에게 큰 위로와 희망을 주었다.

그동안 석정 연구에 있어 가장 큰 오류의 하나는 석정 시의 초기 시 몇 작품들로 글을 쓰려는 태도이다. 그중 대표적인 예는 석정의 대표 시집이라 할 수 있는 〈슬픈 목가〉(1947년)가 해방 이후 간행되었다 해서, 더 정확히 말하면 판권을 넘긴 1952년 판에 의존해 글을 쓰려는 것이다.

그러나 그 속의 모든 작품들은 일제 하에서 쓰여지고 또 발표되었다. 다만 ‘흑석고개로 보내는 시’(탈고 1943년) 한 편만이 광복 이후에 발표됐다.

이 경우의 한 예로 ‘밀리고 흐르는 게 밤뿐이요/흘러도 흘러도 검은 밤뿐이로다/내 마음 둘 곳은 어느 밤하늘 별이드뇨’(‘슬픈 구도’, ‘조광’ 1939년)에서 ‘밤’이 품고 있는 함의가 온전히 유체화되는 것이다.

모든 작품 분석이 그렇듯 그 규명은 부분적이거나 독자적이 아닌 하나의 종합적이고도 통일된 세계에서 이해·파악해야 한다. 이는 시대와 현실의 맥락을 찾아 그것의 내적 원리를 부여하는 일과의 제휴를 뜻한다.

왜냐하면 석정의 시 세계가 단절적으로 그 때 그 때 변모를 일으켜 온 게 아니라 반드시 앞 세계와의 인연을 맺으면서 계승·발전해 왔기 때문이다. 또한 석정의 이러한 자기 변신은 항시 우리 민족의 역사적 비극과 그 궤적을 함께 해왔음을 간과해서는 안 될 것이다.

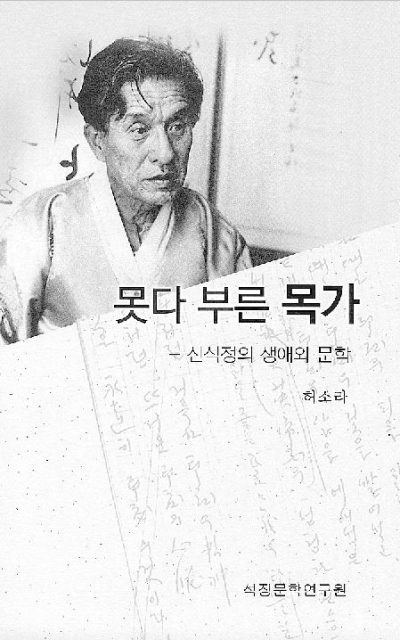

그는 뒷날 스스로의 시 세계 변모에 대해 〈못다 부른 목가〉에서 다음과 같이 술회한 바 있다.

〈촛불〉에서 자연의 품에 깊숙이 묻혀 꿈과 낭만을 엮던 시절을 생각하면 옛날 다녀온 먼 여로에서 눈여겨 보았던 산줄기만 같아 몹시 그립고 (중략) 그러나 다시금 나는 〈촛불〉 시절로 돌아가고 싶은 생각은 추호도 없다. 그것은 내가 그리고 여러 사람이 살고 싶어하는 의욕과는 너무나 먼 세계이기 때문이다. 차라리 〈산의 서곡〉을 내 인생의 오버추어로 삼고 싶다.

특히 〈산의 서곡〉을 ‘몸부림에서 오는 저항’이라고 한 시인의 발언은 이 시집을 종래 자연시의 한 맥락으로 보려는 평자들에게는 다소 낭패가 아닐 수 없다.

|

우리가 한 편의 문학작품에서 한 사람의 고결한 인력을 만날 수 있다고 해서 반드시 그것을 좁은 문학이라고 할 수는 없다. 그 작품의 상상세계가 거느리고 있는 제반의 미학적 구조까지 동시에 흡수하는 일이 요구된다.

이런 점에서 석정 연구는 완료형이 아니라 이제부터 시작이라 할 것이다.

△허소라 시인(78)은 1959년 〈자유문학〉추천을 받아 등단했다. 군산대 교수, 석정문학관장을 지냈다. 시집 〈목종(木鐘)〉 〈풍장〉 〈아침 시작〉, 수필집〈흐느끼는 목마(木馬)〉 등이 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글