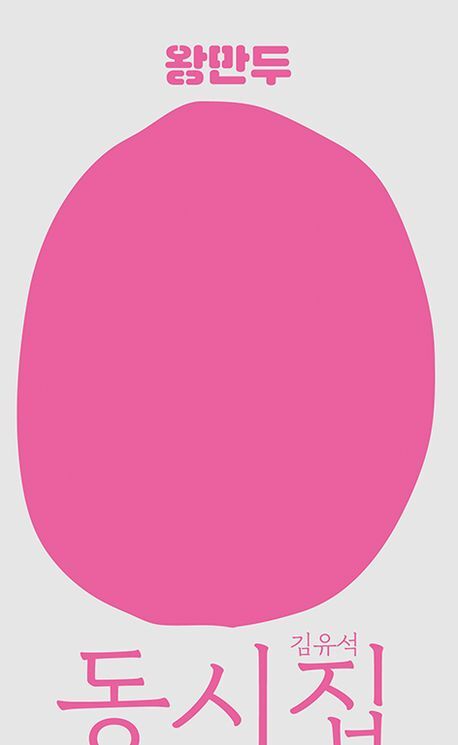

[전북일보 신춘문예 작가들이 추천하는 이 책] 기명숙 작가-김유석 ‘왕만두’

“어른도 전에는 어린이였다.”

기능 중심의 세계에서 동심을 잃지 않은 김유석 시인의 동시집을 읽으며 내내 드는 생각, 짱 재밌다. 작품 속에서와 비슷한 경험이 생각나 표제작인 <왕만두>를 읽다 한참을 웃었다. 또 ‘작가가 창조주라 하더라도 동식물 혹은 무생물과의 상호작용이 가능할까?’에 대한 의심은 61편에서 완벽하게 해소되었다. 초록이 무성해지는 이때 수많은 식물들이 말을 걸어오기도 하고 거미, 지렁이, 토끼, 개미, 후크선장 개구리 등이 휙휙 지나가는 것을 볼 수 있었기 때문이다.

사실 우리에게 관측되는 식물들은 그저 묵수의 시간을 건너고 있는지도 모른다. 그러나 김유석 시인은 관점의 사각지대, 땅속 ‘은밀한 통로’를 알고 있는 듯하다. 시인은 오래도록 농사를 짓고 그들과 한통속이 되어 살아왔다. 그런 사람만이 가능한 돌올한 세포와 지독한 감응능력으로 그들의 언어를 번역하고 프린트한다. 깊은 의미를 쉽게, 기발하게, 재미있게 전달하는 건 덤이다. 소위 참신한 발상에 의한 동심이 구현된 ‘시적 동시’의 전형이라고 말할 수밖에 없겠다. 김유석 시인에게 나무란, 타임머신을 타고 시간여행을 한 후 그 흔적을 나이테에 잘 보관해오는 존재다. 알다시피 시간이란 유한성 때문에 추억은 너무나 간절한 것. “파란 잎이 노랗게 물드는 것 보면 알 수 있다.” “그것은 다녀온 다른 나라의 지도를 제 몸속에 그려놓았기 때문”<나이테> 이처럼 동시집을 관통하는 주제, 자연과 인간의 공생이 가능함을 읽는다. 이와 반대로 인간과 자연의 부조화에 기인한 심각성을 거미를 등장시켜 유머러스하게 터치 한다. “공중에 거꾸로 매달려” “지구의 무게를 재는 중” “저 뾰족한 빌딩들을 헐어내면 지구가 덜 무거울 텐데”<거미> 어린이는 급속도로 성장 판이 열리는 시기다. 몸도 마음도 감나무처럼 커지고 싶은 질주본능. 그런데 감이 맛있으려면 숙성의 시간을 견뎌야 한다. “온몸이 부르튼” 것도 “가려움도 참아야” 단맛이 고인 “홍시 한 알이 장독대에 툭 떨어질”지도 모를 일이다<감은 어떻게 익나>. 이 같은 상황변속은 어린이의 성장과정과 병치되어 있다. 감이 익기 위해서는 온몸이 부르트고 가렵기도 하듯 감이라는 원재료에 무형의 시간을 대응시킴으로써 점진적인 발판을 마련하는 것이다. 성장 통 이후 쑥쑥 자라는 어린이처럼.

무엇보다 시인은 과거 농촌의 삶을 회고하며 그때만이 정답이라고 강조하지 않는다. 자연과 인간의 순환논리를 생활에서 길어 올린 감각에 문학적 상상력을 더할 뿐이다. 2013년 조선일보 신춘문예 당선작인 <아빠의 공책>에서 ‘아빠의 공책’은 들판이다. “벼 포기들이 넘실거리고 맞춤법이 틀린 벌레소리”도 들리는 신기한 공책. 이어 땀이 논물처럼 들고나야 수확이 가능한 ‘들판을 학교’로 ‘땀을 말줄임표’로 치환, 농촌의 서정과 녹록치 않은 농촌의 현실을 암유하는 데서는 무릎을 칠 수밖에 없다. 또 시인이 이끄는 대로 가다보면 몽상가가 되기도 한다. “석탄도 기름도 때지 않는 기차가 촉촉한 흙 위에 레일을 깔며 소리 없이 갑니다” “저 기차를 타면 시간표가 필요 없는 마을에 닿을 것만 같습니다.<지렁이 기차> 필자 또한 개미들의 동력으로 움직이는 지렁이 기차를 타고 개발 전 라다크와 같은 곳으로 떠나고 싶어지는 것이다. “어린이는 조건 없이 송두리째 받아들여져야 한다.”를 구현한 작품도 참 재밌다. <닮은 감자>에서 감자라는 자연물에 나를 투사, 이질적 두 대상 간 정서적 소통을 가능케 한다. 울퉁불퉁 감자와 감자라고 놀림 받는, 아마도? 외모 컴플렉스가 있는 나. 그런 나한테 감자꽃 리본을 머리에 꽂아주는 우리 엄마가 있기에 나는 ‘세상에서 가장 아름다운 존재’인 것이다. 이처럼 시적대상에 대한 주관적 해석이 감자꽃이란 막강한 아름다움의 존재로 전이되기 때문에 객관성을 확보할 수 있고 번번이 시적형상화에 성공할 수 있다고 본다.

좋은 동시란? 어린이의 삶을 관념이 아닌 실감나는 언어로 어린이의 목소리를 반영해야 한다고 본다. 김유석 선생님이 시인의 말에서 밝혔듯 “생각하지 말고 그냥 느껴 봐 생각을 많이 하면 너무 빨리 어른이 되어버리거든”라고 한 것처럼 염소와 토끼와 고라니가 슬금슬금 걸어 나오는 숲과 들판을 걸어볼 일이다. 그곳에서 셈 따위는 하지 말고 그들과 같이 호흡 한다면 이렇게나 아름답고 재밌는 동시가 쏟아질지도 모르겠다. 시인에게 자연은 관념의 대상이 아닌 일터이자 놀이터이며 시를 줍는 창작소일 것이다. 즉물적 표현의 대가 김유석 시인의 응축된 시어와 블랙홀처럼 빨아들이는 확장력이 김제 너른 들판에서 경작된 것이니 나는 그 낟알이라도 주워 볼 양으로 무작정 놀러가야겠다 생각한다.

기명숙 작가는

전남 목포 출신이며, 2006년 전북일보 신춘문예로 등단했다. 시집으로는 <몸 밖의 안부를 묻다>가 있다. 현재 강의와 집필에 몰두하고 있다.

전북일보 신춘문예 작가들이 추천하는 이 책

황보윤 소설가-황석영 ‘할매’ 김영주 작가- 김헌수 ‘내 귓속으로 들어가 보고 싶은 날’ 이경옥 동화작가-이라야‘파이트’ 오은숙 소설가-이희단 ‘청나일 쪽으로’ 기명숙 작가, 지연 ‘모든 날씨들아 쉬었다 가렴’ 이진숙 수필가-하기정 ‘건너가는 마음’ 장은영 동화작가-윤일호 ‘거의 다 왔어!’ 이영종 시인 - 황유원 시집 ‘하얀 사슴 연못’ 장창영 작가- 징 지글러 ‘왜 세계의 절반은 굶주리는가?’ 최기우 극작가-정양 ‘헛디디며 헛짚으며’저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글