성난 파도를 닮아 노기를 띠다

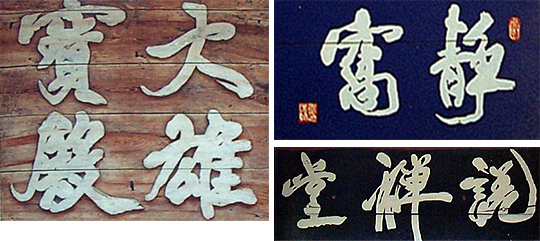

大雄寶殿(대웅보전): 절의 중심이 되는 전당. 큰 도력(道力)과 법력(法力)으로 세상을 밝히는 영웅인 석가모니를 모신 전각이라는 뜻.

說禪堂(설선당): '禪'을 말하는 집. 스님들이 참선하는 방이다.

靜窩(정와): 고용한 움집이라는 뜻으로 스님들이 고요히 정진하는 방의 이름이다.

雄:수컷 웅/ 寶:보배 보/ 殿:집 전/ 說:말씀 설/ 禪:터 닦을 선, 참선할 선/ 堂:집 당/ 靜:고요할 정/ 窩:움집 와, 굴 와

원교 이광사는 조선 후기의 대표적인 서예가이다. 피맺힌 한을 안고 평생을 유배지에서 살다가 생을 마쳤지만 그는 조선에서는 드물게 양명학(陽明學)을 연구한 학자이자, 한국 서예사에서 이른 바 '동국진체'를 주도하며 굵직한 발자취를 남긴 서예가로서 추앙받고 있는 인물이다. 본관은 전주(全州), 자는 도보(道甫), 호는 원교(圓嶠) 혹은 수북(壽北)이라고 하였다.

조선 19대 왕인 숙종의 뒤를 이어 경종이 즉위하였지만 경종은 건강이 좋지 않은데다가 아들도 없었으므로 당시 권세를 잡고 있던 노론들은 소론 측의 반대를 물리치고 왕의 이복동생인 연잉군(延?君:훗날의 영조)을 왕세제(王世弟)로 책봉하도록 하였다. 그러나 이후 노론이 사태를 대리청정으로까지 몰아가자 소론이 역공의 명분을 얻어 노론들을 탄핵하여 대부분의 권신들을 귀양 보냈고 기세를 이어 노론의 4대신(大臣)을 4흉으로 몰아 부치는 상소를 올렸다. 바로 이때에 이광사의 큰 아버지인 이진유(李眞宥)는 상소문을 함께 올리는 연명자가 되었는데 그 상소가 받아들여짐으로써 인진유는 사헌부 대사헌, 성균관 대사성, 이조참판 등을 역임하였다. 그러나 경종이 세상을 뜨고 노론이 추대한 연잉군 즉 영조가 등극하자 상황은 완전히 반전하여 소론들은 완전히 몰락하게 된다. 이광사의 백부인 이진유(李眞宥)도 귀양길을 전전하다 결국 곤장을 맞고 죽었으며 이광사의 아버지 이진검(李眞儉)도 전라도 강진으로 유배되었다가 죽고 말았다. 이후로 이광사의 집안은 '역적 집안'으로 불리게 되었다.

이광사의 가문이 몰락하는 영조 즉위년(1724) 당시 이광사는 19살이었다. 역적 집안이라는 이유로 과거에 응시할 수조차 없게 되자 이광사는 자유로운 학문을 하기로 마음먹고 당시의 선비들이 유일학문으로 생각하던 주자학을 버리고 신흥학문이라고 할 수 있는 양명학(陽明學)에 몰두하였다. 주자학이 자신의 타고난 처지를 운명으로 여기고 천명에 순응할 것을 가르치는 학문이라면 양명학은 천명 따위는 기득권자가 자신의 기득권을 보호하기 위해 내세우는 이론이라고 여기고 모든 사람은 마음먹기에 따라서 자신의 운명을 개척할 수 있다고 가르치는 학문이다. 그러므로, 양명학에서는 공자(孔子)마저도 한 사람의 인간일 뿐이며 누구라도 노력 여하에 따라서 공자보다도 더 훌륭한 사람이 될 수 있다고 가르친다. 그렇지 않아도 '역적집안' 이라는 꼬리표를 달고 다녀야 하는 이광사가 학문 또한 그처럼 저항적인 학문을 택했으니 그의 앞날이 험난하리라는 것은 어쩌면 예정된 일인지도 모른다.

아닌 게 아니라, 그가 50세 되던 해인 영조 31년(1755)에 그는 전남 나주에서 일어난 벽서사건(壁書事件:오늘날의 대자보 사건)에 연루되어 죽음직전에 이르게 된다. 다행히도 영조의 특별사면으로 감형되어 사형은 면하였으나 유배는 면할 길이 없었다. 처음엔 함경도 부령에 유배되었다가 얼마 후에 전남 진도로 옮기고, 다시 해남 앞 바다의 외딴 섬 신지도(新智島)로 옮겼는데, 끝내 신지도를 벗어나지 못하고 정조 1년 (1777) 유배 23년 만에 신지도에서 숨을 거두었다.

이렇게 파란 만장한 삶을 살면서 서예를 통해 한풀이라도 하듯 이광사는 많은 글씨를 남겼다. 혹자는 제주도에서 귀양살이를 한 추사 김정희와 신지도에서 귀양살이를 한 원교 이광사, 그리고 전주의 한벽루 부근 옥류동의 비단 물결을 바라보며 촌로로 산 창암 이삼만의 글씨를 비교하여 추사의 글씨는 제주도의 사나운 해풍을 닮아서 억세고, 원교의 글씨는 신지도 앞바다의 잔잔한 듯하면서도 때로는 거친 파도를 닮아 노기(怒氣)를 띠고 있으며, 이삼만의 글씨는 옥류동의 비단 물결을 닮아 물 흐르듯 부드러운 '유수체(流水體)를 이루게 되었다고 한다. 무릇 예술가는 대부분 자신이 처한 환경의 영향을 받는다는 점을 생각한다면 이러한 비유가 전혀 의미가 없어 보이지는 않는다.

이광사의 유배지 해남의 신지도는 호남지방에 인접해 있었기 때문에 당시에 이광사는 스님들의 부탁을 받고 호남지방에 있는 주요 사찰의 현판을 많이 썼다. 부안의 내소사 대웅보전(大雄寶殿), 김제 금산사의 천왕문(天王門), 고창 선운사의 정와(靜窩), 설선당(說禪堂) 등이 바로 당시에 이광사가 쓴 현판들이다. 이광사는 동국진체의 바람을 일으켰고 우리 고장이 낳은 서예가 창암 이삼만은 그 바람을 이어받아 동국진체의 완성도를 한층 더 높인 인물이다. 따라서, 이삼만의 서예와 이광사의 서예를 상호 비교하며 감상하는 것은 매우 의미가 있는 일이 될 것이다. 내소사, 금산사, 선운사에 들르거든 원교 이광사가 쓴 현판 글씨를 주의 깊게 봐 두었다가 나중에 이삼만의 글씨와 비교해 볼일이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글