이종민 객원논설위원

“1974년 1월을 죽음이라 부르자/ 오후의 거리, 방송을 듣고 사라지던/ 네 눈 속의 빛을 죽음이라 부르자/ 좁고 추운 네 가슴에 얼어붙은 피가 터져/ 따스하게 이제 막 흐르기 시작하던/ 그 시간/ 다시 쳐온 눈보라를 죽음이라 부르자”

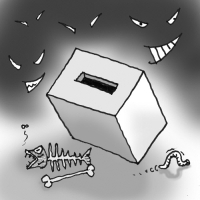

1974년 1월 8일, 죽은 유신헌법으로 산 민주주의에 재갈을 물리려던 독재자는 해도 해도 안 되자 ‘긴급조치’라는 도깨비 방망이를 들고 나선다. 긴급조치란 헌법상 보장된 국민의 자유와 권리를 잠정적으로 정지할 수 있는 권한. 이제 시인으로는 죽었다 할 수 있는 한 시인이 참다못해 ‘민주주의의 죽음’이라 울부짖었다. 유신헌법과 이를 살리려던 숱한 긴급조치들은 1979년 10월 26일 그 독재자와 죽음을 함께한다.

“2004년 3월 12일을 죽음이라 부르자/ 막 꽃 피우려고 일어서던 꽃나무를 주저앉히는/ 저 어처구니없는 폭설을/ 폭설의 검은 쿠데타를/ 달리 뭐라 말하겠나, 죽음이라 부르자/ 이건 아니다/ 지붕이 무너졌다/ 서까래가 내려앉았다/ 도란도란 민주주의의 밥을 끓이던 부엌도 까뭉개졌다”

‘황색돌풍’으로 당선된 대통령이 국회에서 탄핵된 날. 현재 선거법 위반으로 재판 중인 또 다른 시인은 이렇게 절규했다. 해괴망측한 사유로 인한 ‘민주주의의 죽음’에 제 정신 가진 국민은 모두 분노했고 이후 선거에서 이를 주도한 세력은 궤멸한다. 그러나 그 후폭풍은 수그러들지 않아 결국 그 ‘노란’ 대통령의 죽음으로 이어지고 만다.

그리고 2012년 12월 19일! 감히 ‘죽음’이라 부르지는 못하겠다. 국가정보원 등 국가기관이 조직적으로 간여하여 치른 불법선거에서는 분명 ‘민주주의의 죽음’ 냄새가 진동한다. 이를 덮기 위해 남북대화록을 악용하고 각종 학기(學妓·자기 전공을 이용하여 권력이나 자본에 기생충처럼 빌붙어 연명하는 도구적 지식인)들을 동원, 조중동과 종편은 물론 공영방송까지 어지럽히는 작태에서도 그 ‘죽음’의 그림자를 확인할 수 있다. 하지만 그렇게 부르고 싶지는 않다.

시인이 아니어서만이 아니다. 죽음이라 부르면 죽음으로 이어지는 그 참담함이 저주 같아서 두렵다. 죽음이 원한과 증오로 계승되고 다시 이것이 또 다른 죽음을 부르는 그 악순환의 고리에서 이제는 벗어나고 싶기도 하다. 자유와 민주주의가 피를 요구하며 몇 백 년에 걸친 서구 민주화 역사가 이를 엄증하고 있다지만 이것만은 피해가고 싶다. 그러나, 과연, 어떻게? ·이종민 객원논설위원

오목대

기업유치가 핵심 키워드 새만금 오픈카지노 도입 백제금동대향로가 건네는 질문 교사·교수·행정가, 적임자는? 우물안 개구리(井底之蛙) 노인일자리 사업의 방향 부자 전북, 가난한 전북 마천루 위에 앉은 AI설계자들 [오목대] 호가호위(狐假虎威)의 계절 광주 전남 반면교사로 삼아라저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글